Usuário:DAR7/Testes/História da América do Sul/História do Brasil

Esta é uma página de testes do utilizador DAR7, uma subpágina da principal. Serve como um local de testes e espaço de desenvolvimento, desta feita não é um artigo enciclopédico. Para uma página de testes sua, crie uma aqui. Como editar: Tutorial • Guia de edição • Livro de estilo • Referência rápida Como criar uma página: Guia passo a passo • Como criar • Verificabilidade • Critérios de notoriedade |

A História do Brasil compreende, tradicionalmente, o período desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, embora o seu território seja habitado continuamente desde tempos pré-históricos por povos indígenas. Após a chegada de Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, ao litoral sul da Bahia em 1500, a Reino de Portugal implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta a partir de 1530. A colonização européia se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias pela Reino de Portugal a membros da nobreza e pela instalação de um governo-geral em 1548.

A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar para fins de exportação. No início do século XVII, a Capitania de Pernambuco atinge o posto de maior e mais rica área de produção de açúcar do mundo.[1] Com a expansão dos engenhos e a ocupação de novas áreas para seu cultivo, o território brasileiro se insere nas rotas de comércio do velho mundo e passa a ser paulatinamente ocupado por senhores de terra, missionários, homens livres e largos contingentes de escravos africanos. No final do século XVII foram descobertas ricas jazidas de ouro nos atuais estados de Minas Gerais,[2] Goiás e Mato Grosso que foi determinante para o povoamento do interior do Brasil. Em 1789, quando a Reino de Portugal anunciava a Derrama, medida para cobrar supostos impostos atrasados, eclodiu em Vila Rica (atual Ouro Preto) a Inconfidência Mineira. A revolta fracassou e, em 1792, um de seus líderes, Tiradentes, morreu enforcado.[3]

Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da sua possível subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o Príncipe-regente Dom João de Bragança, filho da Rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil, apenas um Vice-reino do império português, tornou-se temporariamente a sede de um enorme reino que unia todo esse império, com a nova designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em que a então Rainha Dona Maria I foi coroada. Com a morte da mãe, em 1816, o então Príncipe-regente Dom João de Bragança foi coroado o seu rei. Logo depois volta para o Reino de Portugal, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, o príncipe real do reino unido, como regente do Brasil.

Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. O mesmo reinou até 1831, quando abdicou e passou a Coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos.[4] Aos catorze anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara (filho) teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte, como Dom Pedro II. No final da primeira década do Segundo Reinado, o regime estabilizou-se. As províncias foram pacificadas e a última grande insurreição, a Revolta Praieira, foi derrotada em 1849. Nesse mesmo ano, o imperador extingue o tráfico de escravos. Aos poucos, os imigrantes europeus assalariados substituíram os escravos.[5] No contexto geopolítico, o Brasil se alia à Argentina e Uruguai e entra em guerra contra o Paraguai. No final do conflito, quase dois terços da população paraguaia estava morta. A participação de negros e mestiços nas tropas brasileiras na Guerra do Paraguai deu grande impulso ao movimento abolicionista e ao declínio da monarquia. Pouco tempo depois, em 1888, a princesa imperial do Brasil, D. Isabel de Bragança, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, que extingue a escravidão no Brasil. Ao abandonar os proprietários de escravos, sem os indenizar, o império brasileiro perde a última base de sustentação.[2]

Em 15 de novembro de 1889, ocorre a proclamação da república pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca e tem início a República Velha, terminada em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, a história do Brasil destaca a industrialização do Brasil e a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos; o movimento militar de 1964, onde o general Castelo Branco assumiu a presidência.

O Regime Militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram , em 1988, em Assembléia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza,[2][6] avança economicamente[7] e cada vez mais se insere no cenário internacional.

Periodização[editar | editar código-fonte]

A periodização tradicional divide a História do Brasil normalmente em quatro períodos gerais:

| Pré-cabralino | |

|---|---|

| Colonial |

|

| Imperial | |

| Republicano |

Período pré-descobrimento (até 1500)[editar | editar código-fonte]

[12] Quando descoberto pelos portugueses em 1500, estima-se que o atual território do Brasil (a costa oriental da América do sul), era habitado[13] por 2 milhões de indígenas,[14][13] do norte ao sul.

A população ameríndia era repartida em grandes nações indígenas compostas por vários grupos étnicos entre os quais se destacam os grandes grupos tupi-guarani, macro-jê e aruaque. Os primeiros eram subdivididos em guaranis, tupiniquins e tupinambás, entre inúmeros outros. Os tupis se espalhavam do atual Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte de hoje.[15] Segundo Luís da Câmara Cascudo,[16] os tupis foram «a primeira raça indígena que teve contacto com o colonizador e (…) decorrentemente a de maior presença, com influência no mameluco, no mestiço, no luso-brasileiro que nascia e no europeu que se fixava».[16] A influência tupi se deu na alimentação, no idioma, nos processos agrícolas, de caça e pesca, nas superstições, costumes, folclore, como explica Câmara Cascudo:[16]

| “ | O tupi era a raça histórica, estudada pelos missionários, dando a tropa auxiliar, recebendo o batismo e ajudando o conquistador a expulsar inimigos de sua terra. (…) Eram os artífices da rede de dormir, criadores da farinha de mandioca, farinha de pau, do complexo da goma de mandioca, das bebidas de frutas e raízes, da carne e peixe moqueados, elementos que possibilitaram o avanço branco pelo sertão. | ” |

Do lado europeu, a descoberta do Brasil foi precedida por vários tratados entre Portugal e Espanha, estabelecendo limites e dividindo o mundo já descoberto do mundo ainda por descobrir.[17]

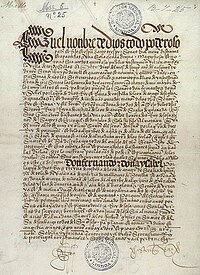

Destes acordos assinados à distância da terra atribuída, o Tratado de Tordesilhas (1494) é o mais importante, por definir as porções do globo que caberiam a Portugal no período em que o Brasil foi colônia portuguesa.[18] Estabeleciam suas cláusulas que as terras a leste de um meridiano imaginário que passaria a 370 léguas marítimas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam ao rei de Portugal, enquanto as terras a oeste seriam posse dos reis de Castela (atualmente Espanha).[19] No atual território do Brasil, a linha atravessava de norte a sul, da atual cidade de Belém do Pará à atual Laguna, em Santa Catarina.[20] Quando soube do tratado, o rei de França Francisco I teria indagado qual era "a cláusula do testamento de Adão" que dividia o planeta entre os reis de Portugal e Espanha e o excluía da partilha.[21]

Expansão marítima portuguesa (1415–1500)[editar | editar código-fonte]

Antes das descobertas dos navegantes portugueses e espanhóis no séculos XV e XVI, os horizontes dos europeus eram bastante restritos. O mundo, para eles, concentrava-se ao redor do mar Mediterrâneo. Todas as regiões pouco ou nada conhecidas que se prolongavam a leste e sudeste do mediterrâneo eram denominadas, geralmente, as Índias. Perduravam meses e meses as viagens das caravanas que levavam aos portos mediterrâneos especiarias (como canela e pimenta) tecidos de seda e de algodão, porcelanas, medicamentos, café e outros produtos comercializados exclusivamente pelos mercadores italianos, principalmente os venezianos e genoveses, para a Europa inteira. As cidades portuárias portuguesas, especialmente Lisboa, eram utilizadas como escala no caminho que ligava os dois mais importantes polos comerciais da Europa: Flandres (Bélgica e Holanda) e Itália.[22]

Portugueses no litoral da África[editar | editar código-fonte]

No começo do século XV, Portugal constituía um Estado centralizado, poderoso e dirigido ao comércio. A atividade que caracterizou o início da expansão marítima de Portugal foi a tomada da cidade de Ceuta, em 1415, início da conquista do norte da África. Ceuta constituía o porto para onde se dirigiam as caravanas de beduínos que levavam, por intermédio do Saara, ouro, marfim, escravos, seda e demais mercadorias sudanesas e asiáticas.[22]

O infante D. Henrique, o Navegador, da família real portuguesa, quando voltou de Ceuta, criou em Sagres, em 1416, uma escola náutica. Esta escola possuía como finalidade o desbravamento e a ocupação do litoral oeste da África e, depois, a procura de uma rota sem desvios pelo oceano Atlântico (então chamado na época de mar Tenebroso) até os centros asiáticos nos quais as caravanas islâmicas iam procurar as especiarias.[22]

As contínuas expedições mandadas pelos portugueses desde 1419 foram fincando na costa da África (Costa do Marfim, Costa do Ouro, São Jorge da Mina) as denominadas feitorias. Nestas feitorias eram guardadas as mercadorias que os portugueses das comunidades locais conseguiam em permuta de produtos trazidos da Europa. Demais expedições conquistaram as ilhas oceânicas da Madeira (1419), Açores (1439) e Cabo Verde (1456-1460), no litoral da África. Não existiam nestas ilhas mercadorias já aptas para o comércio. Os portugueses resolveram povoá-las através do sistema de capitanias hereditárias (que poderiam ser herdadas, porém jamais cedidas), e nelas implantaram a escravidão e desenvolveram o plantio de cana-de-açúcar. No reinado de D. João II, a expansão portuguesa no oceano Atlântico ganhou um novo impulso. Em 1488, no extremo sul da África, Bartolomeu Dias deu uma volta no Cabo das Tormentas, que começou a denominar-se Cabo da Boa Esperança.[22]

Tratado de Tordesilhas, destino às Índias e descobrimento do Brasil[editar | editar código-fonte]

Bulas pontifícias haviam cedido ao rei de Portugal todas as terras avistadas ou por avistar até as Índias. Quando Cristóvão Colombo, a serviço dos reis castelhanos, veio para as Américas em 1492, acreditando ter chegado às Índias, o papa Alexandre VI, por intermédio das bulas Inter cætera (Entre outras coisas), cedeu à Espanha a conquista das terras localizadas longe de um meridiano a oeste das ilhas de Cabo Verde. Sem as regiões plantadoras de especiarias, principalmente as ilhas Molucas (no oceano Pacífico), o Reino de Portugal, utilizando-se da possibilidade de guerra, exigiu dos reis castelhanos o Tratado de Tordesilhas (1494), que alterava mais para oeste o meridiano determinado pelo papa, alargando os domínios portugueses.[22]

No reinado de D. Manuel I, o Venturoso, a expansão marítima de Portugal atingiu o apogeu. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia e iniciou relações com o samorim (governante) de Calicute. A carga de pimenta com que Vasco da Gama voltou para Lisboa, acumulou, por ele mesmo, lucros de 6 000%. Portugal acabava com o comércio das especiarias, e mudava o eixo desse mercado do Mediterrâneo ao Atlântico.[22]

Em 9 de março de 1500, partiu de Lisboa a maior esquadra até então constituída por Portugal. Era liderada por Pedro Álvares Cabral e dispunha da participação dos mais entendidos pilotos do reino. Seu objetivo era atingir Calicute e conseguir, mesmo que pela força, o privilégio de ali criar um entreposto comercial e pregar o catolicismo. A frota tinha que averiguar a presença de terras abaixo da linha de Tordesilhas, no oeste do Atlântico.[22]

No dia 22 de abril, a costa da terra, a qual chegaria a ser o Brasil, foi descoberta pela armada do navegador português Pedro Álvares Cabral, aos gritos de “Terra à vista!”.[23][24] Um dia depois, o desembarque foi realizado. No domingo, 26 de abril, a primeira missa no Brasil foi rezada oficialmente pelo frei Henrique Soares de Coimbra.[22] Na segunda missa, celebrada em 1.º de maio, Cabral conquistou a nova terra em defesa do monarca lusitano, denominando-a de Ilha de Vera Cruz. Até o prosseguimento da viagem para Calicute, Cabral mandou notícias para o soberano através de Gaspar de Lemos, cujo navio voltou para Lisboa. As cartas de Mestre João e de Pero Vaz de Caminha estavam a par de tudo o que se passava durante a descoberta e descreviam em detalhes o que haviam observado da terra e de seu povo.[24]

Período colonial (1500–1815)[editar | editar código-fonte]

A expansão marítima de Portugal destinava-se especialmente à permuta, e não à manufatura de produtos. No Brasil (denominação pela qual começou a ser conhecida, desde o ano de 1503, a terra recém-avistada), os portugueses demoraram a achar produtos altamente valiosos e aptos ao comércio, como as especiarias. Também não encontraram vestígios de metais preciosos. A colônia foi, então, relativamente abandonada entre 1500 e 1530. Nessa época, o comércio com a Índia, o ouro da Guiné e os conflitos no Marrocos centralizaram as energias e atenções do Reino de Portugal. O Brasil era ligeiramente maior que um mero ponto de aguada, em que as embarcações que se dirigiam ao Oriente se empanturravam de água e faziam consertos antes de viajar.[25]

Período pré-colonização (1500-1530)[editar | editar código-fonte]

(1500-1530)

Expedições exploradoras e suposto motivo do descobrimento do Brasil[editar | editar código-fonte]

Em 1501, uma expedição liderada por Gaspar de Lemos com a finalidade de desbravar o litoral da nova terra, averiguar seu prolongamento e calcular suas produtividades, foi mandada por Dom Manuel I. Um ano depois, Gaspar de Lemos voltou a Lisboa com dois dados úteis: a terra que Cabral avistou não constituía uma ilha, e o único produto explorável para o comércio era o pau-brasil, ou ibirapitanga, como era denominado pelos indígenas. Do caule desta árvore era retirada uma tinta avermelhada utilizada para pintar panos e também para produzir tinta de escrever.[25]

O reino de Portugal transferiu temporariamente a extração de pau-brasil a um agrupamento de mercadores liderado por Fernão de Noronha, para quem o rei cedeu, um ano depois, a primeira capitania implantada no Brasil: a ilha de São João da Quaresma, hoje Fernando de Noronha.[26]

Em 1500, o principal motivo, apontado por alguns historiadores, sobre o descobrimento do Brasil era mais por motivos religiosos que financeiros.[27] Devido a isso, os portugueses construíram uma grande cruz de madeira na praia de Coroa Vermelha momentos antes da primeira missa no país com o objetivo de aculturação evangelizadora do povo indígena tupiniquim para que estes adotassem a religião e a língua trazidas pelos exploradores.[27] Outra razão, talvez menos ou nada esclarecedora, é o lucro financeiro com a venda de pau-brasil.[28]

Extração de pau-brasil e ataques de piratas[editar | editar código-fonte]

O pau-brasil foi a essência do desbravamento econômico da colônia, de 1500 a 1530. Sua extração é realizada por intermédio do próprio regime de feitorias utilizadas pelos portugueses no litoral africano e no Oriente. Situadas continuamente na costa marítima, eram barracões rodeados por muralhas de pau a pique e uma pequena aldeia de casas feitas de taipa. Nelas se instalavam os portugueses, que no decorrer de meses a fio, aguardavam pelos navios que chegavam de Portugal para procurar pau-brasil. As árvores eram talhadas, cortadas em galhos e conduzidas até as feitorias pelos indígenas. Realizava-se, na época, o escambo (troca) da madeira por pentes, facas, contas de vidro e guizos.[29]

Piratas franceses, ingleses e holandeses, que também vinham procurar pau-brasil, movimentavam a costa do Brasil. Eles atacavam as embarcações e as feitorias portuguesas, ou estabeleciam feitorias próprias com o auxílio de tribos com as quais possuíam relações. Após manifestações diplomáticas direcionadas às cortes da Europa, o Reino de Portugal resolveu se utilizar da violência. Duas expedições guarda-costas (1516-1519 e 1526-1528) lideradas por Cristóvão Jacques foram mandadas para o Brasil com o objetivo de vigiar a costa, dominar o tráfico de pau-brasil e castigar os índios que cooperavam com os piratas. Porém, a costa do Brasil era muito grande para ser protegida deste modo. Ao ficar sabendo dos descobrimentos de metais preciosos nas colônias da Espanha, o rei D. João III resolveu acompanhar as opiniões de Cristóvão Jacques e começar a povoar suas terras americanas.[29]

Primeira etapa de colonização[editar | editar código-fonte]

A expedição (1530-1532) liderada por Martim Afonso de Souza marcou o início o povoamento lusitano do Brasil. Além de desbravar a costa marítima de lutar contra os piratas, Martim Afonso criou povoações e entregou o que se mostrava importante para instalar colonizadores: terras, sementes e instrumentos. Martim Afonso construiu as duas primeiras vilas do Brasil, a de São Vicente e a de Santo André da Borda do Campo, no sudeste. Implantou o primeiro engenho de açúcar do Brasil em São Vicente, com cana-de-açúcar oriunda da Ilha da Madeira.[29]

Capitanias hereditárias, Governo-Geral e primeira invasão francesa[editar | editar código-fonte]

O regime político usado para realizar a colonização e o povoamento do Brasil foi o das capitanias hereditárias, já utilizado, com êxito, nas ilhas povoadas por Portugal no século XV. De 1534 a 1536, o rei D. João III, o Colonizador, distribuiu o território brasileiro em 14 capitanias hereditárias e concedeu-as a 12 capitães, igualmente denominados governadores ou donatários. Essa experiência, baseada apenas na iniciativa particular, não teve boas consequências no Brasil. A principal dificuldade enfrentada pelo donatários foi a carência de dinheiro. Existiam também os problemas de comunicação, as investidas indígenas e os contínuos ataques dos piratas. Das 14 capitanias concedidas pelo rei, somente as de São Vicente e Pernambuco se desenvolveram.[29]

A pretensão de concentrar a gestão de toda a colônia conduziu Portugal a instalar o governo geral do Brasil. No momento que faleceu o donatário da capitania da Baía de Todos os Santos, o rei D. João III comprou-a de seus filhos, tornando-a a primeira capitania real do Brasil. O primeiro governador-geral indicado pelo monarca foi Tomé de Sousa. Ele criou a primeira cidade brasileira, Salvador, e nela implantou a sede do governo geral. Competia ao governador-geral organizar expedições para o interior à procura de metais preciosos; ter relações e implantar a catequese das tribos irmãs; realizar a proteção contra os piratas; percorrer e vigiar diariamente as capitanias. O governador-geral era ajudado por três servidores: o capitão-mor (assuntos militares), o ouvidor-mor (direito) e o provedor-mor da fazenda (questões financeiras).[29]

Não obstante, a fundação do governo geral, a costa do Brasil continuava a ser movimentada pelos piratas, principalmente franceses. Em 1555, veio para a baía de Guanabara a expedição do nobre francês Nicolau Durand de Villegaignon, com mais de seiscentos indivíduos, com o propósito de criar uma colônia, a França Antártica. Na ilha de Serijipe, uma fortaleza foi erguida pelos franceses, com o apoio dos tamoios, ex-produtores de pau-brasil para os piratas gauleses. A resposta lusitana somente se iniciou em 1560, subordinada à liderança de Mem de Sá, terceiro governador-geral do Brasil. No dia 1.º de março de 1565, Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, criou a cidade do Rio de Janeiro, e começou a empregá-la como alicerce em oposição aos franceses, desalojados das terras brasileiras dois janeiros após. A cidade do Rio de Janeiro se converteu na capital da capitania real no Brasil.[29]

Cana-de-açúcar e pecuária bovina[editar | editar código-fonte]

A cana-de-açúcar foi o primeiro produto essencial da economia brasileira, entre os séculos XVI e XVII. Difundida desde o começo na capitania de São Vicente, no sudeste, o plantio da cana-de-açúcar achou fatores favoráveis para crescer na costa do nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco e no Recôncavo baiano. A capitania de Pernambuco se converteu, em curto período de tempo, no maior centro canavieiro da América Portuguesa: tinha, em 1550, cinco engenhos, em 1570, trinta e, em 1584, 33. Dentre os 230 engenhos espalhados pela costa do Brasil nos primeiros meados do século XVII, 190 se situavam no nordeste, dos quais 144 em Pernambuco.[30]

A pecuária bovina no nordeste se iniciou como fonte de renda complementar dos engenhos de cana-de-açúcar. Além de produzir carne e couro, os animais eram empregados para conduzir a cana e movimentar os moinhos. O desenvolvimento dos canaviais impossibilitou a coexistência com os rebanhos, que dominavam os cultivos e tomavam as terras imprescindíveis para o plantio. Os rebanhos então se desgarraram dos engenhos e se deslocaram para o interior, acompanhando o curso dos rios, especialmente do rio São Francisco, chamado de rio dos Currais. Dessa forma se concretizou a conquista e a colonização de grandes dimensões do nordeste e do norte.[30]

Escravidão de índios e negros[editar | editar código-fonte]

As convivências dentre portugueses e indígenas eram amigáveis, ao passo que possuíram por finalidade o escambo de pau-brasil. Entretanto, após 1530, os indígenas que moravam na costa do Brasil eram expulsos pelos canaviais em desenvolvimento e transformados em mão-de-obra escrava. Por este motivo, o povoamento do Brasil nos séculos XVI e XVII foi marcada por guerras cruéis e permanentes dentre as tribos indígenas e os povoadores. Os combates dentre as tribos eram estimulados pelos lusitanos com duas finalidades: desfortalecer a oposição indígena e se prover de escravos, porque conseguiam das tribos, as quais, em dado momento, eram coligadas aos indígenas caçados nas lutas com demais aldeias.[31]

Os indígenas, os quais escapavam das lutas ou da transmissão das doenças levadas pelos europeus (varíola, por exemplo), fugiam para o sertão. Eram capturados pelas expedições que saíam de vários locais da costa, principalmente de São Vicente, à procura de escravos. Quando trazidos agressivamente aos engenhos, os indígenas se refugiavam nas florestas ou faleciam. As enormes regiões canavieiras do nordeste começaram, à época, a comprar negros da África como escravos, para suprir às progressivas carências de mão de obra.[31]

A compra externa de negros ao Brasil só se tornou comum após 1559. Naquele ano, a rainha D. Catarina de Portugal permitiu que o governador da ilha de São Tomé, na África, autorizasse a partida de cento e vinte negros congoleses para cada senhor de engenho do Brasil. Os navios negreiros aportavam na colônia, geralmente, de dez a quinze mil escravos anualmente. Número razoavelmente semelhante a este faleceria no decorrer das viagens, em função das más circunstâncias em que era realizada a condução. Os negros conduzidos ao Brasil vieram, em boa parte, de Luanda, em Angola, e igualmente do litoral da Guiné e do Congo. As comunidades africanas que produziam escravos negros para as feitorias portuguesas ganhavam, em permuta, tabaco e aguardente feitos no Brasil. O tabaco era plantado especialmente na costa da Bahia e de Alagoas.[31]

O preconceito contra o negro vem de dois motivos: primeiro, o negro era visto como uma mercadoria utilizada para trabalhos braçais e escambo, mas não como um ser humano;[32] segundo, os católicos diziam que os escravos negros eram pessoas sem alma, filhos de Lúcifer. Todavia, na religião deles não há diabo, um conceito cristão.[33][34]

Conquista do Norte e do Nordeste[editar | editar código-fonte]

União das coroas ibéricas, conquista do litoral do Nordeste e colonização francesa no Maranhão[editar | editar código-fonte]

Em 1578, o monarca português D. Sebastião I faleceu na batalha de Alcácer-Quibir, sem ter produzido herdeiros diretos. Disso culminou terrível carência de herança. Em 1580, o monarca espanhol Filipe II, foi aclamado igualmente rei de Portugal, com o nome de Filipe I. O resultado instantâneo desse fato para o Brasil foi o crescimento das invasões dos piratas dos países que se encontravam em conflito com a Espanha. A região mais atingida era o nordeste da colônia, cuja ocupação e colonização até então não haviam sido realizadas.[31]

A ocupação do litoral nordeste pelos portugueses foi marcada pelos combates com piratas franceses, neerlandeses e ingleses, e por lutas cruéis dentre os povos regionais (principalmente potiguaras, tabajaras e caetés) e as frentes de desenvolvimento econômico. Por trás das expedições de guerra, atacavam as propriedades de gado e os engenhos de açúcar. Em mais de vinte janeiros, os lusitanos dominaram Sergipe (1590), Alagoas (1591), Paraíba (1584), Rio Grande do Norte (1598) e Ceará (1603).[31]

Os franceses criaram uma colônia, a qual chegaria a se denominar França Equinocial. Ligado a demais fidalgos e mercadores, o francês Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière, aportou em 1612 na ilha de Upaon-Açu, com mais de quinhentos voluntários. Com o respaldo dos tupinambás, estabeleceu em 1612 a fortaleza e a vila de São Luís. Em 1615, as tropas associadas a Jerônimo de Albuquerque e a Alexandre de Moura, capitão-mor de Pernambuco, desalojaram os franceses.[31]

Ocupação do Amazonas, holandeses no Brasil e primeira invasão holandesa no Brasil[editar | editar código-fonte]

Um ano após a tomada de São Luís, em 1616, os lusitanos conquistaram a desembocadura do rio Amazonas. Ali criaram o forte do Presépio, o qual originaria a cidade de Nossa Senhora de Belém, capital da capitania real do Grão-Pará.

Para tornar mais duradoura a proteção do norte da colônia, ela foi fragmentada em dois estados: o do Brasil e o do Maranhão. Este era formado pelas capitanias reais do Maranhão, do Ceará e do Grão-Pará, e possuía como capital a cidade de São Luís.

A essência econômica da conquista da região amazônica era a extração de produtos florestais (como cravo, canela, castanha, cacau, além de plantas medicinais e aromáticas), chamados geralmente de drogas do sertão. A mão de obra empregada era apenas indígena. No desbravamento da região amazônica sobressaía Pedro Teixeira, empreendedor de relevante expedição (1637-1639) que o conduziu até o Peru. As ordens religiosas, dentre as quais dos jesuítas e dos carmelitas, exerceram função bastante necessária na exploração da Amazônia, principalmente desde os segundos meados do século XVII.

A Holanda e seis demais províncias dos denominados Países Baixos Espanhóis constituíram a República das Províncias Unidas em 1581 e perpetuaram a guerra de independência em oposição a Espanha, começada em 1572. As Províncias Unidas formaram a mais importante potência marítima e comercial do mundo daquela época. Sua caravana comercial ultrapassava a dos demais países europeus juntos. A Holanda foi a principal província, e sua denominação começou a chamar toda a república.

Os comerciantes neerlandeses haviam tido presença atuante na estrutura da economia canavieira do nordeste do Brasil, realizando empréstimos de recursos aos senhores de engenho, conduzindo o açúcar em seus navios e comercializando a mercadoria, por eles próprios, purificada, na Europa. Após a fundação da União das Coroas Ibéricas em 1580, Portugal proibiu a entrada dos navios das Províncias Unidas em suas possessões. Os neerlandeses, determinados na época a dominar as próprias regiões plantadoras de açúcar e demais gêneros, criaram a companhia das Índias Orientais em 1602, e a das Índias Ocidentais, em 1621. As dominações neerlandesas no Brasil participaram da guerra de dimensões internacionais realizada pelas Províncias Unidas em oposição aos impérios português e espanhol. Concomitantemente, invadiram a Portugal, após sangrentas batalhas navais, as regiões cultivadoras de especiarias no Pacífico, os entrepostos comerciais no Oceano Índico e feitorias na África.

A primeira dominação neerlandesa direcionada em oposição a Bahia (1624–1625), malogrou. Os neerlandeses permaneceram isolados em Salvador, sendo desalojados em menos de um janeiro. Mas, em 1627, o pirata neerlandês Piet Heyn pilhou na costa do Recôncavo baiano diversas embarcações abarrotadas de açúcar, tabaco, algodão e pau-brasil. Dois janeiros depois, assaltou nas Antilhas a armada espanhola que conduzia toda a produção anual de ouro e prata das jazidas das Américas. Os rendimentos extraordinários recebidos nestas expedições permitiram a Companhia das Índias Ocidentais custear a segunda dominação holandesa, promovida, com sucesso, em Pernambuco.

Ocupação holandesa do Nordeste e crise na economia açucareira[editar | editar código-fonte]

A conquista do nordeste pelos neerlandeses abrangeu três etapas. A etapa da ocupação se iniciou com a chegada na periferia de Olinda, em 1630, e acabou, em 1635, com a rendição do Arraial do Bom Jesus, em que se encontravam reunidas as tropas de resistência lideradas por Matias de Albuquerque. Já, a segunda etapa (1637–1645) equivaleu ao governo de João Maurício de Nassau-Siegen, indicado governador das terras ocupadas pela companhia. Distinguiu-se pelo entendimento dentre os senhores de engenho e os neerlandeses. Além de custear o reerguimento dos engenhos no Brasil, os neerlandeses invadiram Luanda, em Angola, e a ilha de São Tomé, começando a administrar a produção de negros cativos para o nordeste do Brasil. Os desentendimentos dentre nacionais e neerlandeses se reiniciaram no momento que a companhia resolveu tomar posse das fazendas dos senhores de engenho que haviam caloteado os empréstimos obtidos no começo da conquista. Iniciou-se, na época, a cognominada Insurreição Pernambucana. Após repetidas rendições (Batalha do Monte das Tabocas, em 1645, e as duas batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649), os neerlandeses se renderam, promulgando, em 1654, a capitulação da Campina da Taborda. Apesar de desalojados do Brasil, só em 1661 aceitaram a supressão da costa do nordeste do Brasil quando ratificaram a paz de Haia com Portugal. A Holanda ganhou em permuta o valioso reembolso e a conquista decisiva de suas ocupações no Oriente.

Em 1640, foi recuperada a emancipação nacional de Portugal, após sessenta janeiros de pertencimento ao reino da Espanha. Portugal foi desintegrado da União das Coroas Ibéricas com sua economia destruída. A única possessão relevante que lhe sobrou após o tratado de Haia foi o Brasil, e de qualquer modo em instável circunstância econômica: os neerlandeses passaram a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas e ocasionaram a difícil situação da economia canavieira do nordeste do Brasil.

O domínio da metrópole se tornou mais rígido. O rei Dom João VI impediu, na colônia, A plantação de gêneros os quais entrassem em competição com os lusitanos e o comércio com embarcações estrangeiras, e criou as companhias de comércio. Uma delas era a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, fundada em 1682, com o direito, por vinte janeiros, ao controle do comércio com o norte do Brasil. Em oposição aos erros praticados por esta companhia, se insurgiram, em 1684, os colonizadores maranhenses liderados pelo senhor de engenho Manuel Beckman. A coroa interferiu igualmente nas câmaras municipais, local de concentração da influência dos importantes fazendeiros, indicando juízes de fora para liderar suas congregações e propiciando a entrada nas mesmas de mercadores lusitanos. Em Pernambuco, essa deliberação ocasionou a Guerra dos Mascates, em que se enfrentaram os senhores de engenho, em conflito e cheios de dívidas contraídas, e os seus credores, mercadores de Recife.

Desenvolvimento do Centro e do Leste[editar | editar código-fonte]

Capitania de São Vicente, caça ao índio e descobrimento das minas[editar | editar código-fonte]

A cultura da cana-de-açúcar difundida por Martim Afonso de Sousa em São Vicente enfraqueceu depois de 1550. Pouco a pouco, os núcleos de povoamento criados na costa da capitania foram esquecidos. Os colonizadores atravessaram a Serra do Mar e se fixaram no planalto, ao redor da vila de São Paulo de Piratininga, que tinha surgido no histórico Colégio de São Paulo, criado pelos religiosos da Companhia de Jesus, em 1554.

No século XVII, São Vicente foi transformada no centro mais importante de direcionamento das entradas e bandeiras, expedições armadas as quais viajavam por grandes áreas extensas do território do Brasil à procura de índios e de riquezas minerais.

A caça ao índio tornou-se atividade principalmente enriquecedora durante a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro e dos núcleos que forneciam escravos africanos, tendo sido feito pelos holandeses o monopólio de seus produtos importados ao Brasil. Os senhores de engenho das regiões não conquistadas pelos holandeses, principalmente os da Bahia e do Rio de Janeiro, passaram a ser dependentes dos indígenas caçados e comercializados pelos bandeirantes paulistas para atender suas demandas de mão-de-obra. A mais importante mira das bandeiras paulistas daquela época foram as reduções (povoações) jesuíticas da Espanha que existiam na República de Guairá, a oeste do estado brasileiro do Paraná de hoje. Estas reduções reuniam em grupo muitos indígenas que se habituavam aos trabalhos na agricultura. Estima-se de 1628 até 1631 a caça de mais de 60 mil indígenas pelos paulistas naquela área.

As reduções do Guairá foram destruídas, e isso motivou os religiosos da Companhia de Jesus a se fixarem em Itatins, no hoje estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. Em 1638, os religiosos da Companhia de Jesus conseguiram do monarca lusitano e castelhano permissão para fornecer armas aos indígenas nas aldeias, o que lhes tinha permitido certas vitórias de importância contrárias aos bandeirantes de São Paulo. A caça ao indígena fracassou depois que os portugueses retomaram, em 1648, São Paulo de Luanda e após ser normalizado o tráfico negreiro ao Brasil.

Em meados do século XVII, a busca de ouro, prata e pedras preciosas transformou-se na mais importante finalidade dos bandeirantes de São Paulo. As expedições daquela etapa dispuseram da aprovação dos monarcas de Portugal. Dentre estas bandeiras destacou-se a de Fernão Dias Pais. Em sete anos (1674-1681), Fernão Dias andou por Minas Gerais, construindo rotas que seriam usadas por demais bandeirantes. Em 1694, foram descobertas jazidas de ouro no sertão de Cataguases e, em 1700, em Sabará.

Corrida do ouro, primeiros diamantes e mineração[editar | editar código-fonte]

A novidade dos descobrimentos se espalhou, trazendo à região de Minas Gerais uma grande quantidade de pessoas em busca de riquezas. Em curto período de tempo, nasceram mais de dez vilas e povoações, entre as quais Nossa Senhora da Conceição do Sabará, São João del-Rei, Mariana, Vila Rica de Albuquerque (hoje Ouro Preto). Os paulistas, os quais se diziam ter mais direitos em cima das minas, lutaram rapidamente contra um grupo de forasteiros os quais foram em direção à região, que os paulistas denominavam de emboabas. Esses conflitos resultaram na Guerra dos Emboabas. Após o apaziguamento da luta, as autoridades do rei de Portugal fundaram, em 1709, a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que desmembrou-se da Capitania do Rio de Janeiro. Os paulistas tinham desviado, na época, suas procuras em direção à Mato Grosso e Goiás, em que foi encontrado ouro, em 1719 e 1725, nessa ordem.

Os primeiros diamantes foram descobertos, em 1729, na região do Arraial do Tijuco (hoje Diamantina), em Minas Gerais. De 1740 até 1771, isolou-se o território ao redor de Diamantina, começando a denominar-se Distrito Diamantino. Os direitos de explorar diamantes, em permuta do crédito de uma quantidade permanente, havia sido concedido pelo Reino de Portugal a algumas pessoas — os contratadores. Desde 1771, uma junta, que pertencia a Lisboa, começou a fazer a exploração dos diamantes.

Ouro para a Inglaterra, mudança da capital, declínio do ouro e algodão[editar | editar código-fonte]

Ocupação do Sul[editar | editar código-fonte]

Administração colonial no século XVIII[editar | editar código-fonte]

Processo de independência, revoltas separatistas, chegada da família real e abertura dos portos (1789-1815)[editar | editar código-fonte]

Reino (1815–1822)[editar | editar código-fonte]

Elevação a Reino Unido e Revolução Pernambucana e Revolução do Porto[editar | editar código-fonte]

Retorno de Dom João VI e proclamação da independência[editar | editar código-fonte]

Império (1822–1889)[editar | editar código-fonte]

Primeiro reinado[editar | editar código-fonte]

Assembleia constituinte, primeira constituição do Brasil e reconhecimento da independência[editar | editar código-fonte]

Guerra da Cisplatina, crise político-econômica, Sucessão em Portugal e Abdicação de Dom Pedro I[editar | editar código-fonte]

Período regencial[editar | editar código-fonte]

Correntes políticas e Regência Trina Permanente[editar | editar código-fonte]

Ato adicional de 1834 e Regência Una[editar | editar código-fonte]

Segundo reinado[editar | editar código-fonte]

Parlamentarismo, lavoura do café e predomínio paulista[editar | editar código-fonte]

Tráfico negreiro, extinção do tráfico e atividades urbanas[editar | editar código-fonte]

Intervenções no Prata[editar | editar código-fonte]

Abolicionismo e republicanismo[editar | editar código-fonte]

República (1889–presente)[editar | editar código-fonte]

Primeira República (1889-1930)[editar | editar código-fonte]

Duas correntes e primeira constituição republicana[editar | editar código-fonte]

Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e governos civis[editar | editar código-fonte]

Primeira campanha eleitoral e crises político-sociais[editar | editar código-fonte]

Era Vargas (1930–1945)[editar | editar código-fonte]

Revolução de 1930, Getúlio Vargas e Revolução Constitucionalista de 1932[editar | editar código-fonte]

Constituição de 1934, direitistas e comunistas e Estado Novo[editar | editar código-fonte]

República Nova (1945–1964)[editar | editar código-fonte]

Regime Militar (1964–1985)[editar | editar código-fonte]

Nova República (1985–2018)[editar | editar código-fonte]

Novíssima República (2018–presente)[editar | editar código-fonte]

Ver também[editar | editar código-fonte]

Notas

Referências

- ↑ Recife — cidade que surgiu do açúcar

- ↑ a b c Encarta Brazil

- ↑ AQUINO, Rubim Santos Leão de; BELLO, Marco Antônio Bueno; DOMINGUES, Gilson Magalhães. Um sonho de liberdade: a conjuração de Minas. São Paulo: Editora Moderna, 1998. 176p. il. ISBN 85-16-02100-9

- ↑ BESOUCHET, Lidia, Pedro II e o século XIX, Nova Fronteira, 1979

- ↑ UOL Vestibular Café atrai imigrante europeu para o Brasil

- ↑ UOL Vestibular Democracia volta com a campanha das 'Diretas já'

- ↑ Brazil Country Brief World Bank

- ↑ «História do Brasil - Resumo da História do Brasil por Períodos». Portal Sua Escola. 23 de novembro de 2016. Consultado em 29 de junho de 2018

- ↑ Fernandes, Cláudio. «História do Brasil: o desenvolvimento histórico da sociedade brasileira». Brasil Escola. Consultado em 29 de junho de 2018

- ↑ Silva Júnior, Demercino José. «História do Brasil - Colônia, Império e República». Alunos Online. Consultado em 29 de junho de 2018

- ↑ «História do Brasil. Seção História do Brasil». Mundo Educação. Consultado em 29 de junho de 2018

- ↑ Bueno 2003, pp. 72–73.

- ↑ a b Fausto 2010, p. 38.

- ↑ Colégio São Francisco História do Brasil

- ↑ Fausto 2010, p. 37.

- ↑ a b c Cascudo, p. 883.

- ↑ Almanaque Abril. ALMANAQUE ABRIL 95: a enciclopédia em multimídia. Abril, São Paulo, 1995.

- ↑ LIMA, Oliveira. Descobrimento do Brasil. in: Livro do Centenário (1500-1900) (v. III). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902.

- ↑ Holanda 1997, p. 41.

- ↑ BUENO, Eduardo. Capitães do Brasil: a saga dos primeiros colonizadores. [Rio de Janeiro, RJ]: Objetiva, 1999. (Terra Brasilis; 3)

- ↑ Bueno 2003, pp. 72–73.

- ↑ a b c d e f g h Arruda 1988, p. 1460.

- ↑ Rebouças 2002, pp. 81–82.

- ↑ a b Arruda 1988, p. 1461.

- ↑ a b Arruda 1988, p. 1461.

- ↑ Arruda 1988, pp. 1461–1462.

- ↑ a b Matos, Henrique Cristiano José (2001). Nossa História: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. São Paulo: Paulinas

- ↑ Bueno 2012, pp. 33–34

- ↑ a b c d e f Arruda 1988, p. 1462.

- ↑ a b Arruda 1988, pp. 1462-1463.

- ↑ a b c d e f Arruda 1988, p. 1463.

- ↑ Bueno 2003, pp. 112-123.

- ↑ Tatiana Cavalcante de Oliveira Botosso (2012). Ação Educativa, ed. «Racismo no Brasil» (PDF). Consultado em 4 de maio de 2015

- ↑ Ribeiro, Darcy (2003). O Povo Brasileiro. São Paulo: Companhia de Bolso. pp. 435–

Bibliografia[editar | editar código-fonte]

|

|

|

Ligações externas[editar | editar código-fonte]

|

|

|