Direitos humanos

| Parte da série sobre |

| Direitos |

|---|

|

| Distinções teóricas |

| Direitos humanos |

| Direitos do requerente |

| Outros grupos de direitos |

Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos (exemplos: direitos à vida, à propriedade privada, à língua materna, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu Estado, podendo votar e ser votado, entre outros, fundamentados no valor liberdade); direitos econômicos, sociais e culturais (exemplos: direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor igualdade de oportunidades); direitos difusos e coletivos (exemplos: direito à paz, direito ao progresso, autodeterminação dos povos, direito a um meio ambiente saudável,[1] direitos do consumidor, inclusão digital, entre outros, fundamentados no valor fraternidade).[2] A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade".[3]

A ideia de "direitos humanos" tem origem no conceito filosófico de direitos naturais que seriam atribuídos por Deus;[4] alguns sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Outros argumentam ser necessário manter termos separados para eliminar a associação com características normalmente relacionadas com os direitos naturais,[5] sendo John Locke talvez o mais importante filósofo a desenvolver esta teoria.[4]

As teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos se contrapõem ao relativismo cultural, que afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta desde um marco externo, que, neste caso, seriam os direitos humanos universais. Entre essas duas posturas extremas situa-se uma gama de posições intermediárias. Muitas declarações de direitos humanos emitidas por organizações internacionais regionais põem um acento maior ou menor no aspecto cultural e dão mais importância a determinados direitos de acordo com sua trajetória histórica. A Organização da Unidade Africana proclamou em 1981 a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos,[6] que reconhecia princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e adicionava outros que tradicionalmente se tinham negado na África, como o direito de livre determinação ou o dever dos Estados de eliminar todas as formas de exploração econômica estrangeira. Mais tarde, os Estados africanos que acordaram a Declaração de Túnez, em 6 de novembro de 1992, afirmaram que não se pode prescrever um modelo determinado a nível universal, já que não podem se desvincular as realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas e valores de cada povo. Em uma linha similar se pronunciam a Declaração de Bangkok, emitida por países asiáticos em 23 de abril de 1993, e de Cairo, firmada pela Organização da Conferência Islâmica em 5 de agosto de 1990.

Também, à visão ocidental-capitalista dos direitos humanos, centrada nos direitos civis e políticos, como a liberdade de opinião, de expressão e de voto, se opôs, durante a Guerra Fria, o bloco socialista, que privilegiava a satisfação das necessidades elementares, porém que suprimia a propriedade privada e a possibilidade de discordar e de eleger os representantes com eleições livres de múltipla escolha.[7]

História[editar | editar código-fonte]

Um dos documentos mais antigos que se vinculam aos direitos humanos é o Cilindro de Ciro, que contém uma declaração do rei persa Ciro II depois de sua conquista da Babilônia em 539 a.C. Foi descoberto em 1879 e a Organização das Nações Unidas o traduziu em 1971 a todos os seus idiomas oficiais. Pode ser resultado de uma tradição mesopotâmica centrada na figura do "rei justo", cujo primeiro exemplo conhecido é o rei Urukagina, de Lagash, que reinou durante o século XXIV a.C. Cabe destacar, também, nessa tradição, Hamurabi da Babilônia e seu famoso Código de Hamurabi, que data do século XVIII a.C. O Cilindro de Ciro apresentava características inovadoras, especialmente em relação à religião. Nele, era declarada a liberdade de religião e a abolição da escravatura. Tem sido valorizado positivamente por seu sentido humanista e inclusive foi descrito como a primeira declaração de direitos humanos.

Na Roma antiga, havia o conceito jurídico da concessão da cidadania romana a todos os romanos. O cristianismo, durante a Idade Média, foi a afirmação da defesa da igualdade de todos os homens numa mesma dignidade. Foi também durante esta época que os filósofos cristãos recolheram e desenvolveram a teoria do direito natural, em que o indivíduo está no centro de uma ordem social e jurídica justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico tal como é definido pelo imperador, o rei ou o príncipe. Logo, foram criadas muitas teorias no decorrer do tempo.

Documentos posteriores, como a Carta Magna da Inglaterra, de 1215, e a Carta de Mandén, de 1222, se têm associado também aos direitos humanos. Os direitos humanos ou coletivos foram forjados ao longo da história, através de debates realizados por filósofos e juristas.

A conquista da América no século XVI pelos espanhóis resultou em um debate sobre direitos humanos na Espanha. Isto marcou a primeira vez que se discutiu o assunto na Europa.

Muitos filósofos e historiadores do direito consideram que não se pode falar de direitos humanos até a modernidade no Ocidente. Até então, as normas da comunidade, concebidas na relação com a ordem cósmica, não deixavam espaço para o ser humano como sujeito singular, concebendo-se o direito primariamente como a ordem objetiva da sociedade. A sociedade estamental tem seu centro em grupos como a família, a linhagem ou as corporações profissionais ou laborais, o que implica que não se concebem faculdades próprias do ser humano enquanto tal. Pelo contrário, se entende que toda faculdade atribuível ao indivíduo deriva de um duplo status: o do sujeito no seio da família e o desta na sociedade. "Fora do Estado, não há direitos".

A existência dos direitos subjetivos, tal e como se pensam na atualidade, será objeto de debate durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o que é relevante porque habitualmente se diz que os direitos humanos são produto da afirmação progressiva da individualidade e que a ideia de direitos do homem apareceu pela primeira vez durante a luta burguesa contra o sistema do Antigo Regime. Sendo esta a consideração mais estendida, outros autores consideram que os direitos humanos são uma constante na História e têm suas raízes no mundo clássico; também sua origem se encontra na afirmação do cristianismo da dignidade moral do homem enquanto pessoa.

Com a Idade Moderna, os racionalistas dos séculos XVII e XVIII, reformulam as teorias do direito natural, deixando este de estar submetido a uma ordem divina. Para os racionalistas, todos os homens são, por natureza, livres, e têm certos direitos inatos de que não podem ser despojados quando entram em sociedade. Foi esta corrente de pensamento que acabou por inspirar o atual sistema internacional de proteção dos direitos do homem.

A evolução destas correntes veio a dar frutos pela primeira vez na Inglaterra, e depois nos Estados Unidos. A Magna Carta (1215) deu garantias contra a arbitrariedade da Coroa, e influenciou diversos documentos, como por exemplo o Habeas Corpus (1679), que foi a primeira tentativa para impedir as detenções ilegais. A Declaração Americana da Independência surgiu a 4 de Julho de 1776: nela, constavam os direitos naturais do ser humano que o poder político deve respeitar. Esta declaração teve, como base, a Declaração de Virgínia proclamada a 12 de Junho de 1776, onde estava expressa a noção de direitos individuais.

Durante a Revolução Inglesa, a burguesia conseguiu satisfazer suas exigências de ter alguma classe de seguridade contra os abusos da coroa e limitou o poder dos reis sobre seus súditos, proclamando a Lei de Habeas corpus em 1679. Em 1689, o Parlamento impôs, a Guilherme III de Inglaterra, na Carta de Direitos (ou Declaração de direitos), uma série de princípios sobre os quais os monarcas não podiam legislar ou decidir.

No século XVII e XVIII, filósofos europeus, destacando-se John Locke, desenvolveram o conceito do direito natural. Os direitos naturais, para Locke, não dependiam da cidadania nem das leis de um Estado, nem estavam necessariamente limitadas a um grupo étnico, cultural ou religioso em particular. A teoria do contrato social, de acordo com seus três principais formuladores, o já citado Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, se baseia em que os direitos do indivíduo são naturais e que, no estado de natureza, todos os homens são titulares de todos os direitos.

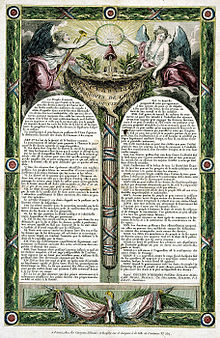

A primeira declaração dos direitos humanos da época moderna é a Declaração de Direitos de Virgínia de 12 de junho de 1776, escrita por George Mason e proclamada pela Convenção da Virgínia. Esta medida influenciou Thomas Jefferson na declaração dos direitos humanos que existe na Declaração da Independência dos Estados Unidos da América de 4 de julho de 1776, assim como também influenciou a Assembleia Nacional francesa em sua declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Esta definia o direito individual. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França em 1789, e as reivindicações ao longo dos séculos XIV e XV em prol das liberdades, alargaram o campo dos direitos humanos e definiram os direitos econômicos e sociais.

A noção de direitos humanos não experimentou grandes mudanças até o século seguinte. Com o início das lutas operárias, surgiram novos direitos que pretendiam dar solução a determinados problemas sociais através da intervenção do Estado. Neste processo, são importantes a Revolução Russa e a Revolução Mexicana.

Desde o nascimento da Organização das Nações Unidas em 1945, o conceito de direitos humanos se tem universalizado, alcançando uma grande importância na cultura jurídica internacional. Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua Resolução 217 A (III), como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e como intento de assentar as bases da nova ordem internacional que surgia depois do armistício.

Mas o momento mais importante, na história dos Direitos do Homem, é durante 1945-1948. Em 1945, os Estados tomam consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a 2ª Guerra Mundial, os levando a criar a Organização das Nações Unidas (ONU) em prol de estabelecer e manter a paz no mundo. Foi através da Carta das Nações Unidas, assinada a 20 de Junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação "em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra; proclamar a fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das nações, grande e pequenas; em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade". A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e económico de todos os povos.

Os principais objetivos das Nações Unidas, passam por manter a paz, a segurança internacional, desenvolver relações amigáveis entre as nações, realizar a cooperação internacional resolvendo problemas internacionais do cariz econômico, social, intelectual e humanitário, desenvolver e encorajar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais sem qualquer tipo de distinção.

Assim, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental na nossa Sociedade pois quase todos os documentos relativos aos direitos humanos têm, como referência, esta Declaração, a qual alguns Estados fazem referência direta nas suas constituições nacionais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos ganhou uma importância extraordinária, contudo não obriga juridicamente que todos os Estados a respeitem e, devido a isso, a partir do momento em que foi promulgada, foi necessário a preparação de inúmeros documentos que especificassem os direitos presentes na declaração e, assim, forçassem os Estados a cumpri-la. Foi nesse contexto que, no período entre 1945-1966, nasceram vários documentos, entre os quais se destacam os Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966.

Assim, a junção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os dois pactos efetuados em 1966, nomeadamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como os dois protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos (que, em 1989, aboliu a pena de morte), constituem a Carta Internacional dos Direitos do Homem.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de dezembro de 1993, é o órgão das Nações Unidas responsável pela proteção dos direitos humanos no âmbito internacional. Todas as missões e ações da ONU envolvem-se, direta ou indiretamente, na área de direitos humanos, portanto tornando o ACNUDH um dos mais importantes órgãos da organização.[8] Além disso, supervisiona o Conselho de Direitos Humanos, corpo de apoio da Assembleia Geral das Nações Unidas que reúne 47 países de todos os continentes, fundado recentemente em 2006.

Em 2016, no entanto, o secretário-geral da Anistia Internacional, Salil Shetty, no relatório anual da organização, questionou a eficiência do atual sistema de proteção dos direitos humanos no mundo, segundo ele incapaz de resolver problemas como a crise migratória na Europa, a perseguição aos defensores dos direitos humanos, as violências sexual e de gênero, a impunidade, o aliciamento de crianças por organizações criminosas, a tortura, a violência policial, a manutenção da pena de morte em alguns países e as remoções forçadas de populações.[9]

Classificação[editar | editar código-fonte]

Em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, Karel Vasak propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações, inspirado no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade, fraternidade).[10]

Assim, os direitos humanos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo os direitos civis, políticos e as liberdades clássicas. Os direitos humanos de segunda geração ou direitos de igualdade, constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Já como direitos humanos de terceira geração, chamados direitos de fraternidade, estariam o direito ao meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos.[11]

Posteriormente, com os avanços da tecnologia e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma Humano feita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a doutrina estabeleceu a quarta geração de direitos como sendo os direitos tecnológicos, tais como o direito de informação e biodireito.[12]

O jurista brasileiro Paulo Bonavides, defende que o direito à paz, que segundo Karel Vasak seria um direito de terceira geração, merece uma maior visibilidade, motivo pelo qual constituiria a quinta geração de direitos humanos.[13]

Dia dos Direitos Humanos[editar | editar código-fonte]

No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1950, o dia 10 de dezembro foi estabelecido pela ONU como Dia Internacional dos Direitos Humanos.

No Brasil, a Lei no. 12 641 de 15 de março de 2012 estabeleceu o Dia Nacional dos Direitos Humanos em 12 de agosto. A data foi escolhida simbolicamente como uma homenagem à Margarida Maria Alves, primeira mulher presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Alagoa Grande, na Paraíba. Em 1983, aos 50 anos, Margarida foi assassinada em frente de sua residência e na presença de sua família por um assassino de aluguel, a mando de latifundiários locais. O crime teve repercussão internacional e foi denunciado à diversas entidades, inclusive à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.[14][15]

A Assembleia da República de Portugal, em reconhecimento à importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovou em 1998 uma Resolução na qual institui o dia 10 de dezembro como Dia Nacional dos Direitos Humanos.[16]

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências

- ↑ «Meio ambiente saudável é declarado direito humano por Conselho da ONU | As Nações Unidas no Brasil». brasil.un.org. Consultado em 27 de novembro de 2022

- ↑ Piovesan, Flávia (2006). «Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional» (PDF). www2.trf4.jus.br

- ↑ «Declaração Universal dos Direitos do Homem» (PDF). unesdoc.unesco.org, adoptada e proclamada pela Resolução 217A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.

- ↑ a b «Natural rights». columbia.thefreedictionary.com. The Columbia Electronic Encyclopedia, 2005.

- ↑ Peter Jones. Rights. Palgrave Macmillan, 1994, p. 73

- ↑ «Carta Africana de Direitos Humanos e de Povos». www.direitoshumanos.usp.br. Consultado em 26 de maio de 2008. Arquivado do original em 24 de novembro de 2007

- ↑ Bellamy, Richard (2003). The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought. [S.l.]: Cambridge University Press. p. 60. ISBN 0-521-56354-2

- ↑ «OHCHR | High Commissioner». OHCHR (em inglês). Consultado em 24 de outubro de 2022

- ↑ Agência Brasil. Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/Crise%20de%20refugiados%20e%20viol%C3%AAncia%20amea%C3%A7aram%20direitos%20humanos%20em%202015,%20diz%20Anistia. Acesso em 1 de janeiro de 2017.

- ↑ «Aproximaciones a los Derechos Humanos de Cuarta Generación» (PDF). www.sopecj.org. Consultado em 29 de setembro de 2007. Arquivado do original (PDF) em 29 de setembro de 2007

- ↑ «Os Direitos Humanos na Idade Moderna e contemporânea». www.dhnet.org.br

- ↑ «Direitos Humanos de 4ª Geração». www.dhnet.org.br

- ↑ «A Quinta Geração de Direitos Fundamentais» (PDF). www.estudosconstitucionais.com.br[ligação inativa]

- ↑ Imprensa, Inteligência Brasil. «Dia Nacional dos Direitos Humanos.». Inteligência Brasil Imprensa. Consultado em 24 de outubro de 2022

- ↑ «Dia Nacional Dos Direitos Humanos – SINDESP». Consultado em 24 de outubro de 2022

- ↑ «Prémio Direitos Humanos». www.parlamento.pt. Consultado em 26 de janeiro de 2023

Ligações externas[editar | editar código-fonte]

- SOS DIREITOS HUMANOS 1996-2009

- Encontro Brasileiro de Direitos Humanos 2006

- Declaração Universal dos Direitos Humanos (Inglês)

- Direito Internacional Humanitário

- Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP

- Programa Brasileiro de Direitos Humanos, em decreto assinado no fim de 2009 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

- Direitos humanos - Rússia

- Direitos Humanos na Internet

- FAQ da ONU