Ortografia da língua portuguesa: diferenças entre revisões

| Linha 87: | Linha 87: | ||

Com a [[Proclamação da República Portuguesa|implantação da república]] em [[Portugal]] ([[5 de Outubro]] de [[1910]]) foi nomeada uma comissão — constituída por [[Aniceto dos Reis Gonçalves Viana]], [[Carolina Michaëlis]], [[Cândido de Figueiredo]], [[Adolfo Coelho]], [[Leite de Vasconcelos]], Gonçalves Guimarães, Ribeiro de Vasconcelos, Júlio Gonçalves Moreira, José Joaquim Nunes, Borges Grainha e Augusto Epifânio da Silva Dias (que pediu escusa) — para estabelecer uma '''ortografia simplificada''' a usar nas publicações oficiais e no [[ensino]], que foi oficializada por portaria de [[1 de Setembro]] de [[1911]]. |

Com a [[Proclamação da República Portuguesa|implantação da república]] em [[Portugal]] ([[5 de Outubro]] de [[1910]]) foi nomeada uma comissão — constituída por [[Aniceto dos Reis Gonçalves Viana]], [[Carolina Michaëlis]], [[Cândido de Figueiredo]], [[Adolfo Coelho]], [[Leite de Vasconcelos]], Gonçalves Guimarães, Ribeiro de Vasconcelos, Júlio Gonçalves Moreira, José Joaquim Nunes, Borges Grainha e Augusto Epifânio da Silva Dias (que pediu escusa) — para estabelecer uma '''ortografia simplificada''' a usar nas publicações oficiais e no [[ensino]], que foi oficializada por portaria de [[1 de Setembro]] de [[1911]]. |

||

A '''[[Reforma Ortográfica de 1911]]''' — a primeira oficial em [[Portugal]] — foi profunda e modificou completamente o aspecto da língua escrita, aproximando-o muito do |

A '''[[Reforma Ortográfica de 1911]]''' — a primeira oficial em [[Portugal]] — foi profunda e modificou completamente o aspecto da língua escrita, aproximando-o muito do atual, fazendo desaparecer muitas consoantes dobradas, os grupos ''ph'', ''th'', ''rh'', etc. Ela representa um retorno, parcial, à ortografia fonética da Idade Média, de que se diferencia, no entanto, pela uniformidade com que é aplicada. |

||

A |

A adoção desta nova ortografia não se fez sem resistências em Portugal, mas a maior polêmica em seu torno estalou no Brasil. Apesar de já existir há longo tempo no Brasil uma forte corrente ''foneticista'', que se batia pela simplificação ortográfica, o não envolvimento brasileiro na reforma portuguesa teve o efeito contrário de reforçar as correntes tradicionalistas, ficando os dois países com ortografias completamente diferentes: [[Portugal]] com uma ortografia reformada, o [[Brasil]] com a velha ortografia pseudo-etimológica. |

||

Em [[1924]] a [[Academia das Ciências de Lisboa]] e a [[Academia Brasileira de Letras]] começaram a procurar uma ortografia comum, firmando-se um acordo preliminar em [[1931]] que praticamente |

Em [[1924]] a [[Academia das Ciências de Lisboa]] e a [[Academia Brasileira de Letras]] começaram a procurar uma ortografia comum, firmando-se um acordo preliminar em [[1931]] que praticamente adotava a ortografia portuguesa de 1911, iniciando-se assim um longo processo de convergência das ortografias dos dois países. Contudo, os vocabulários que se publicaram, em [[1940]] ([[Academia das Ciências de Lisboa]]) e [[1943]] ([[Academia Brasileira de Letras]]), continham ainda algumas divergências. Por isso, houve, ainda em [[1943]], em [[Lisboa]], uma convenção ortográfica, que deu origem ao '''[[Acordo Ortográfico de 1945]]'''. Este acordo tornou-se lei em [[Portugal]] por decreto ainda em [[1945]], mas no [[Brasil]] não foi ratificado pelo Congresso; e, por isso, os brasileiros continuaram a regular-se pela ortografia do '''[[Formulário Ortográfico de 1943]]'''. |

||

Em [[1971]], novo acordo entre [[Portugal]] e o [[Brasil]] aproximou um pouco mais a ortografia dos dois países, suprimindo-se os [[acento]]s gráficos responsáveis por 70% das divergências entre as duas ortografias oficiais (nos homógrafos e nos vocábulos derivados com o sufixo ''-mente'' ou iniciado por ''-z-''). Em [[1973]] recomeçaram as negociações e, em [[1975]], as duas Academias mais uma vez chegaram a acordo, o qual não foi contudo transformado em lei, em parte devido ao período de convulsão política que se vivia em [[Portugal]]. Em [[1986]], o presidente [[José Sarney]] do [[Brasil]] tentou resolver o assunto e promoveu um encontro dos sete países de [[língua portuguesa]] no [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]]. Deste encontro, saiu um acordo ortográfico e mais uma vez o acordo não foi por diante, devido ao enorme alarido que se levantou em [[Portugal]] e no [[Brasil]], nomeadamente a propósito da supressão da acentuação gráfica nas palavras esdrúxulas (ou [[proparoxítona]]s), ou seja deixaria de haver distinção gráfica entre palavras como ''música''/''musica'', ''fábrica''/''fabrica'', ''análise''/''analise'', ''cópia''/''copia'', ''cágado''/''cagado'' etc. Este último exemplo foi amplamente divulgado no Brasil, à época, pelos opositores da mudança. |

Em [[1971]], novo acordo entre [[Portugal]] e o [[Brasil]] aproximou um pouco mais a ortografia dos dois países, suprimindo-se os [[acento]]s gráficos responsáveis por 70% das divergências entre as duas ortografias oficiais (nos homógrafos e nos vocábulos derivados com o sufixo ''-mente'' ou iniciado por ''-z-''). Em [[1973]] recomeçaram as negociações e, em [[1975]], as duas Academias mais uma vez chegaram a acordo, o qual não foi contudo transformado em lei, em parte devido ao período de convulsão política que se vivia em [[Portugal]]. Em [[1986]], o presidente [[José Sarney]] do [[Brasil]] tentou resolver o assunto e promoveu um encontro dos sete países de [[língua portuguesa]] no [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]]. Deste encontro, saiu um acordo ortográfico e mais uma vez o acordo não foi por diante, devido ao enorme alarido que se levantou em [[Portugal]] e no [[Brasil]], nomeadamente a propósito da supressão da acentuação gráfica nas palavras esdrúxulas (ou [[proparoxítona]]s), ou seja deixaria de haver distinção gráfica entre palavras como ''música''/''musica'', ''fábrica''/''fabrica'', ''análise''/''analise'', ''cópia''/''copia'', ''cágado''/''cagado'' etc. Este último exemplo foi amplamente divulgado no Brasil, à época, pelos opositores da mudança. |

||

| Linha 100: | Linha 100: | ||

* [[1911]] - [[Reforma Ortográfica de 1911]], a primeira reforma ortográfica em Portugal, publicada no ''Diário do Governo'', n.º 213, 12 de Setembro de 1911. |

* [[1911]] - [[Reforma Ortográfica de 1911]], a primeira reforma ortográfica em Portugal, publicada no ''Diário do Governo'', n.º 213, 12 de Setembro de 1911. |

||

* [[1931]] - Primeiro Acordo Ortográfico por iniciativa da [[Academia Brasileira de Letras]] e aprovado pela [[Academia das Ciências de Lisboa]], em Portugal publicado no ''Diário do Govêrno'', n.º 120, I Série, 25 de Maio de 1931. |

* [[1931]] - Primeiro Acordo Ortográfico por iniciativa da [[Academia Brasileira de Letras]] e aprovado pela [[Academia das Ciências de Lisboa]], em Portugal publicado no ''Diário do Govêrno'', n.º 120, I Série, 25 de Maio de 1931. |

||

* [[1945]] - ''Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945'' ou [[Acordo Ortográfico de 1945]], |

* [[1945]] - ''Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945'' ou [[Acordo Ortográfico de 1945]], adotado em Portugal, mas não no Brasil. Em Portugal publicado como decreto n.º 35.228 no ''Diário do Governo'', 8 de Dezembro de 1945. |

||

* [[1971]] - Lei n.º 5765 de 18 de Dezembro, no Brasil, suprimiu o acento circunflexo na distinção dos homógrafos, responsável por 70% das divergências ortográficas com Portugal, e os acentos que marcavam a sílaba |

* [[1971]] - Lei n.º 5765 de 18 de Dezembro, no Brasil, suprimiu o acento circunflexo na distinção dos homógrafos, responsável por 70% das divergências ortográficas com Portugal, e os acentos que marcavam a sílaba subtônica nos vocábulos derivados com o sufixo ''-mente'' ou iniciados por ''-z-''. |

||

* [[1973]] - Decreto-Lei n.º 32/73 de 6 de Fevereiro, em Portugal, suprimiram-se os acentos que marcavam a sílaba |

* [[1973]] - Decreto-Lei n.º 32/73 de 6 de Fevereiro, em Portugal, suprimiram-se os acentos que marcavam a sílaba subtônica nos vocábulos derivados com o sufixo ''-mente'' ou iniciados por ''-z-'', como já se havia feito no Brasil. |

||

* [[1975]] - A Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras elaboraram um projecto de acordo que não foi aprovado oficialmente. |

* [[1975]] - A Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras elaboraram um projecto de acordo que não foi aprovado oficialmente. |

||

* [[1986]] - Da reunião de representantes dos, na época, sete países de língua portuguesa ([[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa|CPLP]]) no [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] resultaram as ''Bases Analiticas da Ortografia Simplificada da Lingua Portuguesa de 1945, renegociadas em 1975 e consolidadas em 1986'', que nunca chegaram a ser implementadas. |

* [[1986]] - Da reunião de representantes dos, na época, sete países de língua portuguesa ([[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa|CPLP]]) no [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] resultaram as ''Bases Analiticas da Ortografia Simplificada da Lingua Portuguesa de 1945, renegociadas em 1975 e consolidadas em 1986'', que nunca chegaram a ser implementadas. |

||

Revisão das 18h27min de 3 de maio de 2013

A ortografia da língua portuguesa é o sistema de escrita padrão usado para representar a língua portuguesa. A ortografia do português usa o alfabeto latino de 26 letras complementado por sinais diacríticos. É atualmente regulada pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de Lisboa.

Princípios ortográficos: fonético vs. etimológico

O princípio fonético dos alfabetos estipula que cada letra deve representar um único som, e que cada som deve ser representado por uma única letra. Na prática, a relação entre letras e sons é imperfeita na maioria das línguas, sendo impossível de ser plenamente atingida em idiomas como o português, nos quais o número de fonemas é maior que o número de grafemas que os representem.

O princípio fonético também enfrenta obstáculos pela tendência natural da língua falada de se modificar com o tempo, deixando o sistema de escrita obsoleto. O princípio etimológico preza a manutenção de grafias não fonêmicas em nome da memória da origem e evolução das palavras.

Uma ortografia perfeitamente fonética é possível no caso de línguas de poucos falantes e sem grande variação linguística (variações dialetais ou socioletais), mas deixa de ser desejável no caso de idiomas com uma grande distribuição geográfica (como o português). Nesse caso, é impossível uniformizar a escrita, pois uma grafia torna-se fonética para uma variante do idioma, mas não para outra.

Assim, no caso do português, para escrever foneticamente, por exemplo, o número "20", poderiam eventualmente usar-se as escritas bint, vint, vintchi, vinte, vinti, conforme fosse escolhida a pronúncia popular do Porto, de Lisboa, do Rio de Janeiro, de Curitiba ou de Luanda. Isto demonstra que, para uma grande língua, a escrita totalmente fonética não é viável. Há escritas, como a escrita chinesa, que adotam um sistema logográfico, em que a grafia é entendida por todos, inclusivamente por falantes de diferentes línguas, como o cantonês ou o mandarim. Entretanto, essa escrita apresenta o inconveniente de ter milhares de grafemas para reproduzir a riqueza lexical de um idioma.

A ortografia da língua portuguesa adota o meio-termo. As palavras são apresentadas não de maneira completamente fonética, mas aproximadamente fonética. Cada palavra terá, então, um aspecto reconhecido imediatamente por todos os falantes alfabetizados da língua, mas que não impeça que cada palavra escrita seja pronunciada de modo diferente em cada região.

Irregularidades

A ortografia portuguesa tem, por um lado, sons representados por mais de uma letra, e, por outro, letras que podem representar mais de um som. Algumas dessas irregularidades existem para todos os falantes do português, mas a maioria só vale para alguns dialetos.

Irregularidades supradialetais

Homofonias

- G vs. J : quando vêm antes de e e i, são pronunciados da mesma forma. Seu uso é determinado somente pela origem das palavras. O J é sempre preferido em vez de G na escrita de palavras indígenas brasileiras e africanas, como jiboia e acarajé. (Por essa regra, as cidades de Bagé e Mogi das Cruzes deveriam ser grafadas com J e não com G).

- S e SS vs. X : o x em muitas palavras soa como s, tanto em seu valor sonoro (como em exemplo e exumação) como em seu valor surdo (como em expectativa ou sintaxe). Neste caso, a grafia se regula tanto pela etimologia quanto pela história das palavras dentro do próprio idioma: o prefixo es- de palavras como espremer e estranho é apenas uma forma vernácula do prefixo ex- das palavras exprimir e extrâneo, que também têm a mesma origem. Es- é usado em palavras mais antigas e cotidianas que se formaram organicamente com o português, enquanto ex- é usado em palavras mais novas e mais eruditas que foram importadas do latim.

Polifonias

- E e O : cada uma das duas vogais pode ter pronúncia aberta (/ɛ/ e /ɔ/) ou fechada (/e/ e /o/). Na escrita, muitas vezes não há indicação, como em besta /ɛ/ (arma antiga também chamada de balestra) e besta /e/ (animal quadrúpede). Essa pronúncia nem sempre é uniforme entre os dialetos.

- QU e GU : antes de E ou I, essas sequências podem representar tanto /k/ e /g/ quanto /kw/ e /gw/. O U é pronunciado em equino (relativo a cavalo), mas não em equino (ouriço-do-mar do gênero Echinus).

- X : tem 4 valores no português, exemplificados nas palavras peixe, sexo, exemplo e próximo. O dicionário Houaiss reconhece também um valor adicional, /gz/, existente somente como uma de três possibilidades de pronúncia no prefixo hexa (como em hexaedro).

Letras mudas

- H : letra sem valor fonético próprio em português. Aparece nos dígrafos ch, lh e nh, em algumas interjeições, e em começo de palavra para preservar a escrita de origem (em latim era escrito para representar o som /h/, como nas línguas germânicas atuais).

As propostas do lexicógrafo Gonçalves Viana, pioneiro da simplificação ortográfica e um dos membros da Comissão de Reforma Ortográfica de 1911, eliminavam quase todas essas irregularidades, substituindo g por j antes de e e i, eliminando o h etimológico (seguindo o exemplo do italiano), decompondo o x em seus valores fonológicos (passando a grafar "tócsico", "sintasse" e "espectativa", mas continuando a grafar "roxo") e usando marcação gráfica para esclarecer se o u é pronunciado em "qu" e "gu". Por fim, a ambiguidade da pronúncia de e e o era rareada com a adoção de acentos diferenciais (tornando distintos, por exemplo, côrte e corte). Dessas propostas, só as duas últimas foram adotadas, com o emprego de acento grave sobre o u (freqùente, agùentar), mas essas práticas foram abolidas em 1945. O Brasil também seguiu essas convenções por algumas décadas a partir de 1943, usando o trema em vez de acento grave (freqüente, agüentar) , mas aboliu em 1971 essa classe de acento diferencial e em 2009 o trema, com a entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990.

Irregularidades dialetais

As irregularidades seguintes ocorrem na pronúncia de algumas regiões, mas não de outras.

Homofonias

- B vs. V : no norte de Portugal e na Galiza, b e v são ambos pronunciados como o b no restante do mundo lusófono, tornando boa e voa homófonos.

- E vs. I, O vs. U : em posição átona, e pode ser pronunciado como i[1], e o, como u[2], tornando júri homófono de jure (exceto em partes do Sul do Brasil). A ocorrência desse fenómeno fora de fim de palavra (tornando cumprimento homófono de comprimento) é um traço frequentemente associado ao português europeu, mas também ocorre em muitos dialetos brasileiros[3], embora em menor escala.

- L vs. U : em quase todo o Brasil, l em fim de sílaba é pronunciado como u, tornando mal e mau homófonos.

- LI vs. LHI : no Brasil, ambos são pronunciados como "lhi", tornando velinha e velhinha homófonos.

- S/SS vs. C/Ç : pronunciadas identicamente na maior parte do mundo, ainda se diferenciam em partes do norte de Portugal[4] (especificamente Trás-os-Montes e Alto Minho): c ( antes de e ou i)/ç são pronunciados /s/ (como no Brasil e no sul de Portugal), enquanto s/ss representam o som distinto /s̺/ (um fonema que acusticamente parece estar entre o "s" de saia e o "x" de xadrez[5], e que é o som da letra S também no espanhol de Castela). Isso faz com que paço e passo não sejam pronunciados da mesma forma. No galego (considerado por muitos um dialeto do português), c antes de e e i pode pronunciar-se como /θ/ (o fonema do dígrafo "th" em inglês). Na ortografia portuguesa, o Ç foi abolido em começo de palavra onde etimologicamente deveria figurar: sapato, em vez de çapato. O Ç é sempre preferido em lugar de SS na escrita de línguas ágrafas, como as indígenas brasileiras, ou na transliteração, como do árabe (Iguaçu, madraçal, Moçambique).

- S vs. Z : originalmente, e ainda nos dialetos transmontanos e alto-minhotos, se pronunciam distintamente; nessas regiões, z se pronuncia /z/, e s entre vogais, /z̺/ (um som intermediário entre o z de zero e o j de jarro). No português padrão, cozer é homófono de coser, e paz, de pás. A ortografia portuguesa desautorizou o uso de z em fim de sílaba átona ou antes de consoante, exceto nos advérbios em -mente (como vorazmente). Assim, escreve-se Cádis em vez de Cádiz e asteca em lugar de azteca.

- SC/SÇ/XC : no português europeu padrão, essas sequências são pronunciadas /ʃs/. No Brasil e em partes de Portugal, são pronunciadas assim como C/Ç, tornando decente e descente homófonos.

- X vs. CH : originalmente, e ainda em regiões do norte de Portugal[6] (especificamente Alto-Minho e Trás-os-Montes), além da Galiza, x representa /ʃ/, enquanto ch representa /tʃ/; no resto da Lusofonia, ambos representam /ʃ/, tornando xá e chá homófonos. Como regra de aplicação, o x é usado depois de ditongos (caixa, trouxa), depois de en- (enxurrada, enxoval) exceto quando a palavra é derivada de outra já com ch (cheio-encher-enchimento, charco-encharcar), nas palavras de origem indígena, africana ou asiática (xará, muxoxo, xeque), e nas palavras de origem inglesa originalmente escritas com sh (xampu, xerife, sendo chute uma exceção consagrada pelo uso).

- X vs. CÇ : nos dialetos em que ç é homófono a s, o cç de ficção não se diferencia do x de fixo.

- Ditongos: os ditongos decrescentes ai, ei, oi e ou[7] têm pronúncia variável nos países de língua portuguesa; em grande parte dos dialetos, um ou mais deles podem ser pronunciados como monotongos, tornando cera homófono de seira. Por outro lado, em muitos dialetos do Brasil, certos monotongos podem ser pronunciados como ditongos, fazendo más ser pronunciado como mais.

Polifonias

- S entre consoante e vogal: irregularmente, S tem valor sonoro ([z] ou [z̺]) em obséquio e em palavras com o prefixo trans- seguido de vogal, como transação, transe, trânsito e transobjetivo. A regra é o S ter valor surdo entre consoante e vogal, como se verifica em observar. Muitos falantes o pronunciam sonoro em subsídio e subsistência, embora essa pronúncia seja tradicionalmente considerada incorreta[8]. O S soa surdo em palavras formadas pelo prefixo trans- e outra palavra iniciada por S, como transexual (trans + sexual) ou transiberiano (trans + siberiano); nesses casos, só não se grafa SS porque esse dígrafo só é permitido entre vogais[9]. Em consequência disso, é necessário que o falante conheça a etimologia da palavra para inferir a pronúncia de palavras como transeção.

Essa irregularidade não existe para os galegos, que não costumam sonorizar o S (casa se pronuncia /kas̺a/ e não /kaz̺a/).

Letras mudas

- Consoantes mudas: nos países que não o Brasil, até a entrada em vigor do Acordo Ortográfico, em 2009, eram grafadas consoantes que não eram pronunciadas; na maior parte dos casos, c e p nas sequências cç, ct, pç e pt. Em muitos casos, era possível prever a partir da fala o uso dessas consoantes, nas ocasiões em que marcavam a abertura da vogal precedente[10]. Mesmo nesses casos, no entanto, não era possível saber se a letra a se utilizar era c ou p tendo como referência somente a fala[11].

Fonemas não grafados

Em muitos dialetos, certos encontros consonantais são frequentemente desfeitos na oralidade com a introdução de uma vogal epentética entre as consoantes. Essa vogal não é registrada na escrita. No Brasil o fonema introduzido é /i/, fazendo com que segmento seja pronunciado assim como seguimento.

História da ortografia da língua portuguesa

Ao contrário de outras grandes línguas europeias, como o espanhol, que nos fins do século XV encontrou em Antonio de Nebrija o seu codificador, tanto da grafia como da gramática, e mesmo do italiano que, após diversas vicissitudes, acabou por receber forma gráfica definitiva entre os séculos XII e XVIII, o português manteve até ao princípio do século XX uma pluralidade de grafias não padronizadas, por regra, inspiradas na etimologia. De acordo com o filólogo Giuseppe Tavani[12], em linhas gerais, a história da ortografia portuguesa pode dividir-se em três períodos:

Do século XIII a meados do XVI: ortografia fonética

Este primeiro período é genericamente caracterizado por uma adesão da escrita à pronúncia.

Foi no século XIII que começaram a se estabelecer certas tradições gráficas na jovem língua vernácula. O Testamento de Afonso II, de 1214, já utilizava ch para a consoante fricativa [tʃ] — ex.: Sancho, chama (pronunciado: Santcho, tchama) —, consoante diferente do [ʃ], ao qual se aplicava a grafia x. Este ch, de origem francesa, já era usado em Castela com o mesmo valor. Para a nasal palatal [ɲ] e a lateral palatal [ʎ] só após 1250 começaram a se usar as grafias de origem provençal nh e lh; ex.: ganhar, velha.

No entanto, a falta de um acordo mínimo entre os escribas tornou-se responsável pelas muitas incongruências dos textos antigos, podendo um mesmo som ser representado de modos diversos ou sons diferentes serem representados por uma única forma gráfica. Por exemplo, tal como actualmente, o som [ɡ], a oclusiva velar sonora, era representado por g antes de a, o, u e por gu antes de e e i; mas é frequente depararmos com uma troca de signos: gerra em vez de guerra, algem por alguém, língoa em vez de língua, amigua em vez de amiga, alguo em vez de algo. Analogamente, qu era usado para representar a oclusiva velar surda, o som [k], não só antes de vogal palatal (e e i), mas também de vogal gutural (a e o): cinquo por cinco, nunqua por nunca (talvez pela proximidade com as formas latinas quinque e nunquam). Outras incongruências surgem no uso indistinto de g, gi e j para representar a fricativa palatoalveolar sonora, [ʒ], (agia por haja, mangar por manjar e fugo por fujo); de i, y e j (aya por haja, iulgar por julgar, oye por hoje, ljuro por livro); de m, n e til (ãno e año por anno, camĩho por caminho, cimco por cinco, grãde por grande, hũildade por humildade, tẽpo por tempo, razõ por razom). Entre outros fins, o til era também usado em vez do m intervocálico para economizar espaço.

De notar ainda, na ortografia arcaica, o singular uso do h depois de certas consoantes com o valor de i semivocálico (sabha por sabia, mha por mia) e o amplo uso de vogais duplas, inicialmente provocado pela perda de uma consoante intermédia, mas depois recurso gráfico para indicar uma vogal tónica. O uso de grafias como escripto por escrito, feicto por feito, em que p e c eram sinais gráficos desprovidos de qualquer valor fonético, e de nocte em vez de noite, em que o c era lido como i, mostram como a influência do latim se fazia sentir ainda antes do século XVI.

Apesar das suas imprecisões e incoerências, a grafia do galego-português medieval aparece como mais regular e fonética do que aquela que prevalecerá em português nos séculos subsequentes[13].

Do Renascimento ao início do século XX: ortografia etimológica

Ver também o anexo: Pequeno dicionário comparativo entre as ortografias

A partir do século XVI, com o despertar dos estudos humanísticos, difundiu-se o uso de grafias etimológicas (ou pseudo-etimológicas), denotando o desejo de justificar as palavras vernáculas através das suas antecedentes latinas ou gregas, genuínas ou imaginadas.

O aparecimento da tipografia contribuiu para tornar cada vez mais correntes as novas grafias, abundantes em ch (com valor de [k]), ph, rh, th e y nas palavras de origem grega (archaico, phrase, rhetorica, theatro, estylo, etc.) e ct, gm, gn, mn, mpt nas palavras de origem latina (aucthor, fructo, phleugma, assignatura, damno, prompto), não faltando, também, as falsas etimologias, como a de tesoura escrita thesoura, por sugestão de thesaurus, quando o étimo é tonsoria.

No entanto, houve sempre gramáticos a criticar, até com aspereza, esta ortografia, inicialmente teorizada por Duarte Nunes de Leão na sua Orthographia da lingoa portuguesa, de 1576, e que veio a culminar no século XVIII sobretudo pela obra de João de Morais Madureira Feijó, Orthographia, ou Arte de Escrever, e pronunciar com acerto a Lingua Portugueza, de 1734, apogeu máximo da defesa da etimologia na ortografia portuguesa[14].

Assim, restauraram-se no português não só letras que tinham deixado de existir, como também, em alguns casos, os sons correspondentes, como por exemplo o g de digno (quando o corrente anteriormente era escrever e pronunciar dino). Enquanto a Real Academia Espanhola reformava a ortografia no século XVIII em bases fonéticas racionais, a "Academia Real das Sciencias de Lisboa" consagrava a etimologia como supremo princípio ortográfico. Talvez fosse influenciada, nessa política, pela ortografia francesa ou talvez, com mais probabilidade, pelo desejo de tornar a língua portuguesa, até no plano gráfico, a mais diferenciada possível da espanhola.

A neutralidade deste artigo foi questionada. |

De 1911 até aos nossos dias: reformas ortográficas

Com a implantação da república em Portugal (5 de Outubro de 1910) foi nomeada uma comissão — constituída por Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, Carolina Michaëlis, Cândido de Figueiredo, Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, Gonçalves Guimarães, Ribeiro de Vasconcelos, Júlio Gonçalves Moreira, José Joaquim Nunes, Borges Grainha e Augusto Epifânio da Silva Dias (que pediu escusa) — para estabelecer uma ortografia simplificada a usar nas publicações oficiais e no ensino, que foi oficializada por portaria de 1 de Setembro de 1911.

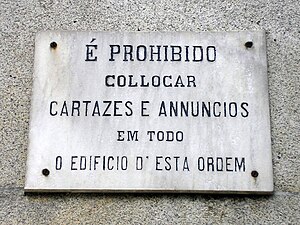

A Reforma Ortográfica de 1911 — a primeira oficial em Portugal — foi profunda e modificou completamente o aspecto da língua escrita, aproximando-o muito do atual, fazendo desaparecer muitas consoantes dobradas, os grupos ph, th, rh, etc. Ela representa um retorno, parcial, à ortografia fonética da Idade Média, de que se diferencia, no entanto, pela uniformidade com que é aplicada.

A adoção desta nova ortografia não se fez sem resistências em Portugal, mas a maior polêmica em seu torno estalou no Brasil. Apesar de já existir há longo tempo no Brasil uma forte corrente foneticista, que se batia pela simplificação ortográfica, o não envolvimento brasileiro na reforma portuguesa teve o efeito contrário de reforçar as correntes tradicionalistas, ficando os dois países com ortografias completamente diferentes: Portugal com uma ortografia reformada, o Brasil com a velha ortografia pseudo-etimológica.

Em 1924 a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras começaram a procurar uma ortografia comum, firmando-se um acordo preliminar em 1931 que praticamente adotava a ortografia portuguesa de 1911, iniciando-se assim um longo processo de convergência das ortografias dos dois países. Contudo, os vocabulários que se publicaram, em 1940 (Academia das Ciências de Lisboa) e 1943 (Academia Brasileira de Letras), continham ainda algumas divergências. Por isso, houve, ainda em 1943, em Lisboa, uma convenção ortográfica, que deu origem ao Acordo Ortográfico de 1945. Este acordo tornou-se lei em Portugal por decreto ainda em 1945, mas no Brasil não foi ratificado pelo Congresso; e, por isso, os brasileiros continuaram a regular-se pela ortografia do Formulário Ortográfico de 1943.

Em 1971, novo acordo entre Portugal e o Brasil aproximou um pouco mais a ortografia dos dois países, suprimindo-se os acentos gráficos responsáveis por 70% das divergências entre as duas ortografias oficiais (nos homógrafos e nos vocábulos derivados com o sufixo -mente ou iniciado por -z-). Em 1973 recomeçaram as negociações e, em 1975, as duas Academias mais uma vez chegaram a acordo, o qual não foi contudo transformado em lei, em parte devido ao período de convulsão política que se vivia em Portugal. Em 1986, o presidente José Sarney do Brasil tentou resolver o assunto e promoveu um encontro dos sete países de língua portuguesa no Rio de Janeiro. Deste encontro, saiu um acordo ortográfico e mais uma vez o acordo não foi por diante, devido ao enorme alarido que se levantou em Portugal e no Brasil, nomeadamente a propósito da supressão da acentuação gráfica nas palavras esdrúxulas (ou proparoxítonas), ou seja deixaria de haver distinção gráfica entre palavras como música/musica, fábrica/fabrica, análise/analise, cópia/copia, cágado/cagado etc. Este último exemplo foi amplamente divulgado no Brasil, à época, pelos opositores da mudança.

No entanto, como a persistência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa — a lusitana/africana e a brasileira — tem sido considerada [quem?] largamente prejudicial para a unidade intercontinental do português e para o seu prestígio no mundo, quatro anos mais tarde, foi feita nova reunião, desta vez em Lisboa, e lavrado o chamado Acordo Ortográfico de 1990, tido [quem?] como mais moderado e atendendo às críticas feitas à proposta de 1986.

Cronologia das reformas ortográficas na língua portuguesa

- 1911 - Reforma Ortográfica de 1911, a primeira reforma ortográfica em Portugal, publicada no Diário do Governo, n.º 213, 12 de Setembro de 1911.

- 1931 - Primeiro Acordo Ortográfico por iniciativa da Academia Brasileira de Letras e aprovado pela Academia das Ciências de Lisboa, em Portugal publicado no Diário do Govêrno, n.º 120, I Série, 25 de Maio de 1931.

- 1945 - Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945 ou Acordo Ortográfico de 1945, adotado em Portugal, mas não no Brasil. Em Portugal publicado como decreto n.º 35.228 no Diário do Governo, 8 de Dezembro de 1945.

- 1971 - Lei n.º 5765 de 18 de Dezembro, no Brasil, suprimiu o acento circunflexo na distinção dos homógrafos, responsável por 70% das divergências ortográficas com Portugal, e os acentos que marcavam a sílaba subtônica nos vocábulos derivados com o sufixo -mente ou iniciados por -z-.

- 1973 - Decreto-Lei n.º 32/73 de 6 de Fevereiro, em Portugal, suprimiram-se os acentos que marcavam a sílaba subtônica nos vocábulos derivados com o sufixo -mente ou iniciados por -z-, como já se havia feito no Brasil.

- 1975 - A Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras elaboraram um projecto de acordo que não foi aprovado oficialmente.

- 1986 - Da reunião de representantes dos, na época, sete países de língua portuguesa (CPLP) no Rio de Janeiro resultaram as Bases Analiticas da Ortografia Simplificada da Lingua Portuguesa de 1945, renegociadas em 1975 e consolidadas em 1986, que nunca chegaram a ser implementadas.

- 1990 - De nova reunião, desta vez em Lisboa, resulta um novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, previsto para entrar em vigor em 1 de Janeiro de 1994.

- 1998 - Na cidade da Praia, Cabo Verde, foi assinado um Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que retirou do texto original a data para a sua entrada em vigor.

- 2004 - Em São Tomé e Príncipe foi aprovado um Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico prevendo que, em lugar da ratificação por todos os países, fosse suficiente que três membros ratificassem o Acordo Ortográfico de 1990 para que este entrasse em vigor nesses países[15].

- 2008 - Presidente Luís Inácio Lula da Silva, do Brasil, assina em 29 de Setembro, as mudanças da ortografia da língua portuguesa no Brasil, que passaram a valer a partir de 1 de janeiro de 2009.

- 2010 - Conselho de Ministros aprova implantação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, Resolução nº 8/2010

As duas ortografias do português

Actualmente o português não tem só uma, mas duas ortografias. A norma ortográfica portuguesa é usada em todos os países de língua portuguesa exceto no Brasil, que segue uma norma própria. Nos últimos anos a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem desenvolvido esforços para resolver este problema e criar uma Acordo ortográfico de 1990 (ortografia única).

As principais diferenças ortográficas entre Brasil e Portugal residem em algumas consoantes mudas (as que não são articuladas) que, no Brasil, já foram eliminadas da escrita, enquanto em Portugal algumas ainda sobrevivem.´

As consoantes mudas são ainda tema de polémica em Portugal, porque ao contrário dos brasileiros, os portugueses ainda têm muitos casos em que há distinção fonética entre vogais abertas, fechadas e mudas. Estes podem ser classificados como fáceis, aceitáveis ou difíceis de integrar no contexto da fonética portuguesa. Exemplos: fáceis: ótica, ótimo, ato, ata, atual, didático, assético, elétrico, dialética, anorético, Antártico, tato; aceitáveis, com algumas confusões: espetáculo, adotar, afeto, ação; difíceis: receção, conceção (confundem-se com recessão, concessão).

Este artigo não cita fontes confiáveis. |

No último caso talvez seja menos polémico mudar a fonética em vez da ortografia portuguesa actual, por forma a ler-se as consoantes mudas: recePção concePção

Este artigo não cita fontes confiáveis. |

| Portugal e África | Brasil |

|---|---|

| acção | ação |

| actor/actriz | ator/atriz |

| contacto | contato |

| direcção | direção |

| eléctrico | elétrico |

| óptimo | ótimo |

Há de notar-se, entretanto, que palavras como corrupção, óptica, pacto, aspecto, respectivo, prospecção e captura, entre outras, são grafadas desse modo tanto no Brasil como em Portugal.

Subsistem, também, diferenças na acentuação de certas palavras (no Brasil, palavras como idôneo ou anônimo têm sílaba tónica fechada, enquanto que em Portugal e África são abertas, idóneo e anónimo) e no uso do trema (no Brasil, é colocado um trema sobre o "u" em palavras como cinqüenta e lingüiça para indicar que deve ser articulado, enquanto que nos restantes países lusófonos escreve-se simplesmente cinquenta e linguiça).

O Acordo Ortográfico de 1990

O Acordo Ortográfico de 1990 preconiza a adopção de uma ortografia comum a toda a lusofonia, reconhecendo as diferentes variantes e admitindo certas grafias duplas. Por exemplo: facto e fato, secção e seção, António e Antônio, bebé e bebê, amnistia e anistia. Mas sempre ótimo (e nunca óptimo), direção (e nunca direcção), ideia (e nunca idéia), frequência (e nunca freqüência), voo (e nunca vôo).

Referências

- ↑ Formulário Ortográfico de 1911, base XVI: "É conservado ao e inicial átono o valor que tem de i em muitos vocábulos, como erguer, herdeiro, evitar, elogio; sendo porêm substituído por i nas palavras igual, idade, igreja e seus derivados, ortografia anterior que se lhes restabelece. É semelhantemente conservado o e com valor de i átono antes de vogal, quando a analogia ou a etimologia o recomendem"

- ↑ Formulário Ortográfico de 1911, base XX: "Continua o emprêgo tradicional de o átono valendo por u, quer final, quer medial, quer inicial, ou êle seja analógico, como em formosura, de formoso, de forma, porteiro, de porta, correr, côrro, corres, ou etimológico como em monumento, latim monumentum, governar, castelhano gobernar, latim popular gobernare, latim clássico gŭbernare. Na escrita será indispensável atender-se à forma primitiva, portuguesa ou latina, ou recorrer-se ao competente VOCABULÁRIO, pois os casos duvidosos, para os indoutos, são milhares. "

- ↑ BAGNO, Marcos. "Preconceito lingüístico: o que é, como se faz". Edições Loyola, 1999, página 68. "Diante de uma placa escrita teatro é provável que um pernambucano, lendo em voz alta, diga té-atru, que um carioca diga tchi-atru, que um paulistano diga tê-atru."

- ↑ Formulário Ortográfico de 1911, base X: "O emprêgo acertado das letras ce, ci, alternando com (s)se, (s)si, ou no interior do vocábulo o de ç, alternando com ss, depende da origem dêsses vocábulos e do valor que as ditas letras indicavam, quando a pronunciação delas diferia, como ainda hoje difere dialectalmente em várias regiões do norte de Portugal. A consulta ao VOCABULÁRIO é indispensável para decidir da escolha. Como regra geral, ce, ci, -ç- correspondem a ce, ci, ti latinos, a ce, ci, za, zo, zu do castelhano actual, a ss arábicos, ou pertencem a vocábulos de origem americana indígena, transcritos pelos autores peninsulares. "

- ↑ O "s" beirão - Ciberdúvidas da Língua Portuguesa - [1]

- ↑ Formulário Ortográfico de 1911, base XII: "O emprêgo de ch ou de x, os quais histórica e ainda dialectalmente não eram nem são idênticos no valor fonético, regula-se pela sua origem, e a consulta ao VOCABULÁRIO torna-se necessária. "

- ↑ Formulário Ortográfico de 1911, base XXI: "No centro de Portugal o digrama ou, quando tónico, confunde-se na pronunciação com ô, fechado. A diferença entre os dois símbolos, ô, ou, é de rigor que se mantenha, não só porque, histórica e tradicionalmente, êles sempre foram e continuam a ser diferençados na escrita, mas tambêm porque a distinção de valor se observa em grande parte do país, do Mondego para norte. Outra razão se deve apontar ainda, e essa é que ou átono ou conserva o valor que lhe é próprio, ou, popularmente, se profere ò; ao passo que ô vale por u nas sílabas átonas; assim, por exemplo, roubar, de roubo, não altera o valor do ou do radical, o que não acontece, por exemplo, com rogar, de rôgo, em que o vale por u, se não é predominante. Duas excepções, pelo menos, existem modernamente: apoquentar, de pouco, e aposentar, de pouso, que antes eram apouquentar, apousentar. A redução deve ter tido origem no sul, em que ou se confunde com ô. "

- ↑ http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/consultorio/a-pronuncia-de-%E2%80%98subsidio%E2%80%99-erro-hoje-regra-amanha/

- ↑ Formulário Ortográfico de 1943, base X: "É sonoro o s de obséquio e seus derivados, bem como o do prefixo trans, em se lhe seguindo vogal, pelo que se deverá indicar a sua pronúncia entre parênteses: quando, porém, a esse prefixo se segue palavra iniciada por s, só se escreve um, que se profere como se fora dobrado: obsequiar (ze), transoceânico (zo); transecular (sê), transubstanciação (su); etc."

- ↑ Formulário Ortográfico de 1911, Base IX: "São conservadas as consoantes, usualmente mudas, quando facultativamente se profiram, ou quando influam no valor da vogal que as precede"

- ↑ Acordo Ortográfico de 1990 - Anexo II (nota explicativa): "É indiscutível que a supressão deste tipo de consoantes vem facilitar a aprendizagem da grafia das palavras em que elas ocorriam. De facto como é que uma criança de 6-7 anos pode compreender que em palavras como concepção, excepção, recepção, a consoante não articulada é um p, ao passo que em vocábulos como correcção, direcção, objecção, tal consoante é um c? "

- ↑ Giuseppe Tavani, "Antecedentes históricos: a ortografia da língua portuguesa" in Ivo Castro, Inês Duarte e Isabel Leiria, A Demanda da Ortografia Portuguesa, Lisboa, Edições João Sá da Costa, Lda., 1987, pp. 201-203

- ↑ Paul Teyssier, História da Língua Portuguesa (tradução de Celso Cunha), Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1984, p. 24

- ↑ Algumas observações sobre a ortografia portuguesa

- ↑ Perguntas e respostas sobre o Acordo Ortográfico - Resposta à pergunta 6

Predefinição:Ligações internas

- Acordo Ortográfico de 1990

- Acordo Ortográfico de 1945

- Formulário Ortográfico de 1943

- Acordo Ortográfico de 1931

- Língua portuguesa

- Ortografia

- Dialeto

- Variação (linguística)

Ligações externas

- Vocabulário Ortográfico do Português

- Analisador Morfológico e Corrector ortográfico open source para o português europeu - webjspell

- Acordos ortográficos

- Acordos ortográficos