Composição étnica do Brasil: diferenças entre revisões

Correção simples. |

|||

| Linha 1: | Linha 1: | ||

{{cultura do Brasil}} |

{{cultura do Brasil}} |

||

{{Etnias do Brasil|right}} |

{{Etnias do Brasil|right}} |

||

A '''composição étnica e racial da sociedade brasileira''' é resultado de uma confluência de pessoas de várias origens [[Etnia|étnicas]] diferentes, dos [[Povos indígenas do Brasil|povos indígenas originais]], [[Afro-brasileiros|negros africanos]]<ref name=OGLOBO/>, dos [[Império Português|colonizadores portugueses]],<ref name=OGLOBO>Jansen, Roberta. ''Um Brasil europeu''. [[O Globo]]. 18 de fevereiro de 2011. p. 36. Prof. Sérgio Danilo Pena.</ref> e de posteriores [[Imigração no Brasil|ondas imigratórias]] de [[Brasileiros brancos|europeus]],<ref name=OGLOBO/> [[Imigração árabe no Brasil|árabes]] e [[Nipo-brasileiro|japoneses]], além de outros povos asiáticos e de países [[América do Sul|sul-americanos]]. |

A '''composição étnica e racial da sociedade brasileira''' é resultado de uma confluência de pessoas de várias origens [[Etnia|étnicas]] diferentes, dos [[Povos indígenas do Brasil|povos indígenas originais]], [[Afro-brasileiros|negros africanos]]<ref name=OGLOBO/>, dos [[Império Português|colonizadores portugueses]],<ref name=OGLOBO>Jansen, Roberta. ''Um Brasil europeu''. [[O Globo]]. 18 de fevereiro de 2011. p. 36. Prof. Sérgio Danilo Pena.</ref> e de posteriores [[Imigração no Brasil|ondas imigratórias]] de [[Brasileiros brancos|europeus]],<ref name=OGLOBO/> [[Imigração árabe no Brasil|árabes]] e [[Nipo-brasileiro|japoneses]], além de outros povos asiáticos e de países [[América do Sul|sul-americanos]].Amon Ribeiro |

||

Há um diferença entre os conceitos de raça e [[etnia]]. Raça é uma construção social utilizada para destingir pessoas em termos de uma ou mais marcas físicas, dentre elas a cor, que são socialmente significativas. Desse modo, a raça é um termo sociológico e não biológico. Em termos biológicos considera-se que há apenas uma [[Raça humana|raça]] humana. Um grupo étnico, por outro lado, corresponde a uma categoria de pessoas cujas marcas culturais percebidas são consideras socialmente significativas. Os grupos étnicos diferem entre si em termos de língua, religião, costumes, valores, ancestralidade entre outras marcas culturais. |

Há um diferença entre os conceitos de raça e [[etnia]]. Raça é uma construção social utilizada para destingir pessoas em termos de uma ou mais marcas físicas, dentre elas a cor, que são socialmente significativas. Desse modo, a raça é um termo sociológico e não biológico. Em termos biológicos considera-se que há apenas uma [[Raça humana|raça]] humana. Um grupo étnico, por outro lado, corresponde a uma categoria de pessoas cujas marcas culturais percebidas são consideras socialmente significativas. Os grupos étnicos diferem entre si em termos de língua, religião, costumes, valores, ancestralidade entre outras marcas culturais. |

||

Revisão das 18h30min de 13 de maio de 2014

| Artigos relacionados com a |

| Cultura do Brasil |

|---|

|

| História |

| Pessoas |

| Línguas |

|

Mitologia e folclore |

| Culinária |

| Turismo |

| Religião |

| Literatura |

| Música |

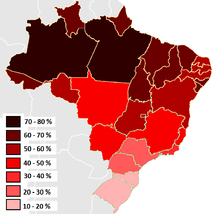

Grupos étnicos no Brasil (censo de 2022)[1][2]

A composição étnica e racial da sociedade brasileira é resultado de uma confluência de pessoas de várias origens étnicas diferentes, dos povos indígenas originais, negros africanos[3], dos colonizadores portugueses,[3] e de posteriores ondas imigratórias de europeus,[3] árabes e japoneses, além de outros povos asiáticos e de países sul-americanos.Amon Ribeiro

Há um diferença entre os conceitos de raça e etnia. Raça é uma construção social utilizada para destingir pessoas em termos de uma ou mais marcas físicas, dentre elas a cor, que são socialmente significativas. Desse modo, a raça é um termo sociológico e não biológico. Em termos biológicos considera-se que há apenas uma raça humana. Um grupo étnico, por outro lado, corresponde a uma categoria de pessoas cujas marcas culturais percebidas são consideras socialmente significativas. Os grupos étnicos diferem entre si em termos de língua, religião, costumes, valores, ancestralidade entre outras marcas culturais.

O Brasil pode ser apontado como um exemplo de que o conceito de raça é uma construção social,[4] e que o entendimento de raça pode variar em diferentes sociedades.

Nos séculos XIX e XX, a cultura brasileira tem promovido uma integração e miscigenação racial.[5] No entanto, as relações raciais no Brasil não têm sido harmônicas, especialmente em relação ao papel de desvantagem dos negros brasileiros e indígenas, grupos fortemente explorados no período colonial do país, que tendem a ocupar posições menos prestigiadas na sociedade brasileira moderna, além das questões de choque cultural e dificuldade de preservação étnico-racial no país.

A análise de marcadores genéticos revelam que os brasileiros de todas as regiões do país são racialmente mistos e predominantemente de origem européia - incluindo a maioria das pessoas que se definem como pardas e pretas.[3] Este é o resultado de deliberadas políticas de "branqueamento racial" prosseguidas pelo Imperador Dom Pedro II e pelos governos da República Velha, que se manifestam na seleção de imigrantes brancos, sob a influência das teorias racialistas de Gobineau.[3] Uma pesquisa realizada com mais de 34 milhões de brasileiros, dos quais quase vinte milhões se declaram brancos, perguntou a origem étnica dos participantes de cor ou raça branca. A maioria apontou origem brasileira (45,53%). 15,72% apontou origem italiana, 14,50% portuguesa, 6,42% espanhola, 5,51% alemã e 12,32% outras origens, que incluem africana, indígena, judaica e árabe.[6]

Classificação por etnia, cor e raça

A classificação do IBGE segundo cor ou raça encontra-se dividido nas seguintes categorias: brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas. Os negros correspondem ao somatório das populações pardas e pretas. O IBGE verifica a composição brasileira através de um censo realizado a cada 10 anos. A composição por cor ou raça é verificada pela autodeclaração.

Brancos

Os brancos autodeclarados compõem cerca de 45,9% da mesma, somando cerca de 93 milhões de indivíduos.[7] Estão espalhados por todo o território brasileiro, embora a maior concentração esteja no Sul e Sudeste do Brasil. Consideram-se brancos os descendentes diretos ou predominantes de europeus e de outros povos de cor branca.

Uma pesquisa realizada com mais de 32 milhões de brasileiros, dos quais quase vinte milhões se declaram brancos, perguntou a origem étnica dos participantes de cor ou raça branca. A maioria apontou origem brasileira (45,53%). 15,72% apontou origem italiana, 14,50% portuguesa, 6,42% espanhola, 5,51% alemã e 12,32% outras origens, que incluem africana, indígena, judaica e árabe.[6]

Os números condizem fortemente com o passado imigratório no Brasil. Entre o final do século XIX e início do século XX, sobretudo após a Abolição da Escravatura, o Estado brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes para substituir a mão-de-obra africana. Entre 1870 e 1951, de Portugal e da Itália chegaram números próximos de imigrantes, cerca de 1,5 milhão de italianos e 1,4 milhão de portugueses. Da Espanha chegaram cerca de 650 mil e da Alemanha em torno de 260 mil imigrados. Os números refletem as porcentagens das origens declaradas pelos brancos brasileiros.[8]

É notório, porém, que quase metade dos brancos pesquisados declararam ser de origem brasileira. É explicável pelo fato de a imigração portuguesa no Brasil ser bastante antiga, remontando mais de quinhentos anos, fato que muitos brasileiros brancos desconhecem tais origens por já terem suas famílias enraizadas no Brasil há séculos, assim como por exemplo muitos estadunidenses se declaram americanos, mas sendo de origem inglesa.[9]

Deve ser salientado que as classificações raciais no Brasil são fluídas e influenciadas por diversos fatores. Existe uma histórica tendência ao "branqueamento" na hora de ser classificado racialmente. Desta forma, riqueza, relações de família ou talentos pessoais podem fazer com que pessoas "de cor" sejam classificadas como brancas. [10]

Atualmente, a quantidade de brasileiros que se dizem brancos está em rápido declínio.[11]

Pardos

Segundo a definição do IBGE, pardos são pessoas que se declaram Mulata (canção)s, caboclas, cafuzas, mamelucas ou mestiças de negro com pessoa de outra raça.[12] No censo de 2010, 43,1% da população nacional se autodeclarou como sendo parda.[13]

Ao contrário do que muitos pensam, o termo pardo não foi criado censitariamente como uma categoria de cunho "étnico-racial" distinto ou como sinônimo de miscigenado: o termo passou a ser utilizado no censo do ano de 1872, com o intuito único de contabilizar de forma separada os negros (não importando se puros ou miscigenados) ainda cativos, e os negros (não importando se puros ou miscigenados) nascidos livres ou forros.

Pretos

Os negros autodeclarados compõem 6,3% da população brasileira, somando cerca de 11 milhões de indivíduos.[14] Estão espalhados por todo o território brasileiro, embora a maior proporcionalidade esteja na Bahia e no Rio de Janeiro. Consideram-se pretos todos os descendentes dos povos africanos trazidos para o Brasil e que têm o fenótipo característico africano.

A escravidão no Brasil durou cerca de 350 anos e trouxe para o país cerca de 4 milhões de africanos—37% de todos os escravos trazidos às Américas. Atualmente, com a crescente imigração de haitianos, a porcentagem de brasileiros pretos e negros sobe rapidamente. [15]

Pesquisas genéticas já de alguns anos atrás sugeriram que a grande maioria dos brasileiros teriam mais de 10% de marcadores genéticos africanos, mas foram confessados que seus limites de confiança são amplos e foram feitos por extrapolação : "Obviamente estas estimativas foram feitas por extrapolação de resultados experimentais com amostras relativamente pequenas e, consequentemente, têm limites de confiança bastante amplos"[16]

Povos indígenas

Os índios autodeclarados compõem 0,3% da população brasileira, somando cerca de 519 mil indivíduos. Populações indígenas podem ser encontradas por todo o território brasileiro, embora mais da metade esteja concentrada na Região amazônica do Norte e Centro-Oeste. Consideram-se índios todos os descendentes puros dos povos autóctones do Brasil e/ou que vivem no ambiente cultural tradicional dos mesmos.

Recentes estudos genéticos comprovaram que muitos brasileiros possuem ascendência de povos indígenas extintos há séculos. Os brasileiros que carregam esta carga genética de forma majoritária são predominantes no norte do Brasil. Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, a população indígena girava em torno de 3 a 5 milhões de indivíduos.[17] Na metade do século XIX, os índios não passavam de 100 mil pessoas e no final do século XX eram cerca de 300 mil. O desaparecimento da população nativa brasileira se deve principalmente a quatro fatores: a dizimação promovida pelos colonizadores, as doenças europeias que se espalharam como epidemias, a miscigenação racial e, principalmente, a perda dos valores e da identidade indígenas ao longo dos séculos.

Hodiernamente, milhões de brasileiros descendem, em diferentes graus, dos povos indígenas. Em uma pesquisa inédita realizada em 2008, o IBGE perguntou a origem familiar de brasileiros de diferentes regiões e 21,4% dos entrevistados declararam descender de índios.[18] É presente em muitas famílias brasileiras o mito da "avó indígena caçada a laço". Antes de adentrar no mito, é necessário fazer uma breve retrospectiva de como se construiu a imagem do índio na sociedade brasileira.

Até meados do século XIX, o indígena era visto como um ser feroz, traiçoeiro, preguiçoso e estúpido. A figura do índio como um selvagem inumano era usada como forma de justificar seu extermínio e a invasão das suas terras, vez que eles supostamente ameaçavam o progresso do país. Contudo, na segunda metade do século XIX, nasceu o indianismo romântico, presente nas artes plásticas, literárias e cênicas do Brasil até a década de 1930. O romantismo criou uma nova imagem do índio brasileiro, por meio da exaltação da figura mítica do silvícola. Recriou-se a figura do índio, pintando-o como um herói, exaltando sua bravura, beleza e honradez, "despido de roupas, vaidades, ambições, pudores e maldade". Esse exalo fica evidente nas obras de José de Alencar e de Gonçalves Dias. O índio foi alçado à condição de ancestral ideal do povo brasileiro, ao mesmo tempo em que se negava a herança colonial portuguesa e, sobretudo, a origem africana dos brasileiros.[19]

Portanto, criou-se no Brasil uma imagem dual do índio. Os brasileiros que viviam no interior, tendo contato direto com os índios e interesse nas suas terras, permaneceram vendo-os como selvagens sanguinários. Essa imagem era conveniente, uma vez que servia como desculpa para que fossem eliminados. Por outro lado, a crescente população citadina, distante histórica e geograficamente dos índios, já não aceitava o tratamento dado a eles nas zonas de expansão de fronteira. Para essa população, o índio é visto a partir do indianismo romântico das obras de Alencar ou Gonçalves Dias.[19]

No pensamento racial brasileiro, é aceitável ter antepassados indígenas, desde que tenham passado por um processo de "branqueamento". Nas mais populares obras indianistas, os índios morrem ou desaparecem no final do livro, após aceitarem se submeter ao colonizador europeu, por quem se apaixonam e por quem sacrificam a vida. Ou seja, o índio era mitificado, desde que se submetesse ao branco, aceitando a sua "superioridade". Daí a origem do mito da "avó indígena caçada a laço" presente em tantas famílias brasileiras. A "corajosa" antepassada indígena só se rendeu ao homem branco após ser presa no laço. Em seguida, ela se casa com ele, mantendo-se fiel ao seu senhor até o fim da vida.[19]

Na construção do pensamento racial brasileiro, o branco europeu sempre foi considerado superior aos índios e, sobretudo, aos negros. Em consequência, ainda hoje, muitos brasileiros fazem questão de destacar a sua origem europeia, real ou imaginária. Todavia, na ausência de um sobrenome estrangeiro (sobrenome não português, pois este também não é valorizado) ou de traços físicos europeus, os brasileiros recorrem à uma ascendência indígena. Outrossim, a pele escura é antes herança indígena do que africana, pois para muitos brasileiros é menos vergonhoso descender de índios do que de negros. Isto porque a imagem do negro não foi revitalizada pelo romantismo, muito pelo contrário, os negros ainda são associados com aspectos pouco abonadores, como a marginalidade e a criminalidade. Em consequência, para muitos brasileiros, se não é possível ser branco, é melhor ser índio que negro.[19] O Brasil contrasta com outros países da América Latina onde a presença negra é inexistente ou residual. Nesses países, o vergonhoso é ser descendente de índios, pois os estigmas sociais recaem sobre eles.[20]

De qualquer maneira, o mito da avó laçada pode ter seu fundo histórico. No século XIX, após aldeias indígenas serem atacadas e a maior parte dos seus membros exterminados, alguns meninos e meninas indígenas eram capturados e entregues a famílias "brancas". Eles serviam como criados, exercendo diversas tarefas, sem ser remunerados, trabalhando numa espécie de servidão.[19]

Pesquisas genéticas

Pesquisas mostram que milhões de brasileiros carregam em seu DNA o material genético de povos indígenas. A população brasileira é bastante heterogênea, portanto o grau de ancestralidade indígena varia de pessoa para pessoa e também geograficamente. De maneira geral, as pesquisas mostram que os brasileiros apresentam alto grau de ancestralidade europeia do lado paterno, enquanto as ancestralidades ameríndias e africanas predominam do lado materno. Isso reflete a característica da colonização portuguesa, na qual a maioria dos colonizadores eram homens, gerando um padrão sexual de miscigenação entre homem europeus e mulheres indígenas e africanas.

Em uma dessas pesquisas, foi analisada a origem ancestral dos haplogrupos de uma amostra de brasileiros brancos. O cromossomo Y e o DNA mitocondrial são passados de geração em geração, o primeiro pelo homem e o segundo pela mulher. Por meio deles, é possível saber a origem geográfica de dois antepassados longínquos, um do lado paterno e outro do lado materno. Segundo o resultado, 33% dos brasileiros brancos, da classe média, descendem de uma ancestral indígena pela linhagem materna. Nenhum deles descende de índios pela linhagem paterna. Isso mostra que o homem indígena deixou poucos descendentes no Brasil, enquanto a mulher indígena foi importante na formação da população brasileira:[21]

| Origem do haplogrupo de brasileiros brancos | Brasil | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul |

| Ameríndia | 33% | 54% | 22% | 33% | 22% |

| Africana | 28% | 15% | 44% | 34% | 12% |

| Europeia | 39% | 31% | 34% | 31% | 66% |

Por outro lado, por meio do DNA autossômico, é possível estimar a porcentagem de contribuição de cada componente ancestral para a genética do indivíduo. Os brasileiros, de maneira geral, apresentam ancestralidade europeia, africana e indígena. Segundo a maioria dos estudos, a ancestralidade europeia é a maior, seguida pela africana e por último a ameríndia, em todas as regiões do Brasil. A única exceção é a região Norte, onde a contribuição indígena é maior que a africana, mas menor que a europeia. E, obviamente, nas comunidades indígenas, a ancestralidade ameríndia é a maior de todas.[22]

Um estudo analisou o DNA autossômico de habitantes de diferentes partes do Brasil. Segunda essa pesquisa, os brasileiros, brancos, pardos ou negros, apresentam um grau uniforme de ancestralidade indígena, normalmente abaixo dos 20%. Existe, contudo, discrepância regional. Enquanto na amostra de Manaus, capital no Amazonas, 37,8% da ancestralidade da população é indígena, em Santa Catarina é de apenas 8,9%.[23]

| Porcentagem da contribuição de cada origem para a população brasileira.[23] | |||

|---|---|---|---|

| Cidade ou estado | Africana | Europeia | Ameríndia |

| Manaus, Amazonas | 16,3% | 45,9% | 37,8% |

| Belém, Pará | 16,8% | 53,7% | 29,5% |

| Pernambuco | 27,9% | 56,8% | 15,3% |

| Alagoas | 26,6% | 54,7% | 18,7% |

| Mato Grosso do Sul | 25,9% | 58,8% | 15,3% |

| Minas Gerais | 28,9% | 59,2% | 11,9% |

| Espírito Santo | 13,4% | 74,1% | 12,5% |

| Rio de Janeiro | 31,1% | 55,2% | 13,7% |

| São Paulo | 25,5% | 62,9% | 11,6% |

| Paraná | 17,5% | 71,0% | 11,5% |

| Santa Catarina | 11,4% | 79,7% | 8,9% |

| Rio Grande do Sul | 14,0% | 72,9% | 13,0% |

De acordo com um estudo genético de 2005, em São Luís a ancestralidade europeia atinge 42 por cento; a indígena, 39 por cento; e a africana, 19 por cento.[24]

Nas comunidades indígenas isoladas, o grau de miscigenação é pequeno e varia de etnia para etnia. Em algumas, simplesmente não há miscigenação, enquanto noutras há, porém bem pequenas:

| Grau de miscigenação em comunidades indígenas isoladas[25] | |||

|---|---|---|---|

| Etnia | Indígena | Europeia ou Africana | |

| Caingang | 91% | 9% | |

| Parakanã | 99% | 1% | |

| Gavião | 96% | 4% | |

| Zoró | 100% | 0% | |

Amarelos

Os amarelos autodeclarados compõem 2,1% da população brasileira, somando cerca de 4 milhões de indivíduos. Estão concentrados em dois estados brasileiros: São Paulo e Paraná, embora populações menores estejam espalhadas por todo o território brasileiro. Consideram-se amarelos todos os descendentes de povos asiáticos.

A grande maioria dos amarelos brasileiros são descendentes de japoneses que imigraram para o Brasil entre 1908 e 1960, devido a problemas econômicos. O Brasil abriga hoje a maior comunidade japonesa fora do Japão. Outros grupos amarelos em fase de crescimento rápido, são os chineses e coreanos que atualmente integram o comércio nas capitais.

Miscigenação e genes

Poucos países no mundo tiveram a rica interação de diferentes raças e etnias como ocorreu no Brasil. Desde a chegada dos primeiros colonos portugueses assistiu-se à miscigenação em massa com os índios. Décadas depois, com a chegada de negros escravizados , formou-se uma população trí-híbrida.[26]

Os portugueses já trouxeram para o Brasil séculos de integração genética e cultural de povos europeus, como os celtas e os lusitanos. Embora os portugueses sejam basicamente uma população europeia, 7 séculos de convivência com mouros do norte de África e com judeus deixaram um importante legado a este povo. Um curioso estudo recente aponta que entre 25 e 30% dos primeiros colonos portugueses no Brasil eram, de fato, de origem judaica.[27]

Os índios brasileiros não apresentavam relevantes diferenças genéticas entre si: seriam todos descendentes do primeiro grupo de caçadores asiáticos que chegaram às Américas, há 60 mil anos.[28] Porém, culturalmente falando, os aborígenes brasileiros estavam inseridos numa diversidade de nações com línguas e costumes distintos. A chegada dos colonos portugueses, homens em sua maioria, culminou em relações e concubinatos com as índias.

Os escravos africanos trazidos ao Brasil pertenciam a um leque enorme de etnias e nações. A maior parte eram bantos, originários de Angola, Congo e Moçambique. Porém, em lugares como a Bahia, predominaram os escravos da região da Nigéria, Daomé[desambiguação necessária] e Costa da Mina. Eram maiores e mais robustos que os bantos, e também mais desenvolvidos. Alguns escravos islâmicos eram alfabetizados em árabe e já traziam para o Brasil uma rica bagagem cultural. Miscigenaram-se com os portugueses e índios, formando a raiz étnica do povo brasileiro.[29]

A tentativa do governo brasileiro em "branquear" a população marcou o século XIX. O governo libertou os descendentes de africanos, mas não deu assistência social aos ex-escravos, que foram abandonados à própria sorte. O escravo seria substituído pelo imigrante europeu: entre 1870 e 1953, entraram no Brasil cerca de 5,5 milhões de imigrantes, dentre os quais havia uma maioria de italianos, os preferidos do governo, por serem brancos e latinos.[30]

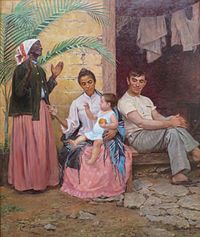

O governo brasileiro ambicionava que os imigrantes se casassem com mestiços e negros, para diluir a raça negra na população brasileira. A famosa pintura "Redenção do Can", feita em 1895 por Modesto Brocos y Gómez, sintetiza a ideia pairante na época: através da miscigenação, os brasileiros ficariam a cada geração mais brancos.

A entrada em massa de imigrantes europeus no Sul e Sudeste do Brasil mudou relativamente a demografia do País. Em poucas décadas verificou-se que a população de origem "negra e mestiça" foi superada pela população "branca". O casamento entre imigrantes europeus e brasileiros apenas alterou o fenótipo. Geneticamente, a população brasileira continua mestiça.[31]

Nos censos, a maioria da população brasileira continua a classificar-se como branca (49,9%), uma parcela considerável como parda (43,2%) e um número muito reduzido como preta (6,3%). Fato é que, geneticamente, o Brasil possui uma população cujas origens são africanas, europeias e indígenas, e não "branca", nem "negra", nem "parda" como diz o censo. A motivação de grande parte dos brasileiros em classificarem-se como brancos no censo, é fruto de um racismo velado enraizado na cultura do País, onde é imposto pela mídia um padrão de beleza caucasiano.[32]

Comunidades isoladas

Estudos genéticos de ancestralidade têm revelado o grau de miscigenação de comunidades isoladas do Brasil, seja de comunidades indígenas, remanescentes de quilombos ou comunidades fundadas por imigrantes europeus.

Estudos genéticos realizados em quilombos (comunidades formadas por descendentes de escravos) têm revelado que a ancestralidade africana predomina na maioria deles, embora seja bem significativo a presença de elementos de origem europeia e indígena nessas comunidades. Isso mostra que os quilombos não foram povoados apenas por africanos, mas também por pessoas de origem europeia e indígena que foram integradas nessas comunidades. Os estudos mostram que a ancestralidade dos quilombolas é bastante heterogênea, chegando a ser quase que exclusivamente africana em alguns, como no quilombo de Valongo, no Sul, enquanto em outros a ancestralidade europeia chega até a predominar, como no caso do quilombo do Mocambo, no Nordeste.[33] Estudos genéticos realizados especificamente em comunidades negras do Brasil (quilombos) mostram que em quase todas a ancestralidade africana é predominante.[34]

| Ancestralidade genética de habitantes de quilombos[33] | |||

|---|---|---|---|

| Nome do quilombo | Africana | Europeia | Indígena |

| Cametá (Norte) | 48% | 17,9% | 34,1% |

| Cajueiro (Nordeste) | 67,4% | 32,6% | 0% |

| Curiaú (Norte) | 73,6% | 26,4% | 0% |

| Paredão (Sul) | 79,1% | 2,8% | 18,1% |

| Trombetas (Norte) | 62% | 27% | 11% |

| Valongo (Sul) | 97,3% | 2,7% | 0% |

| Mimbó (Nordeste) | 61% | 17% | 22% |

| Sítio Velho (Nordeste) | 72% | 12% | 16% |

Nas comunidades indígenas isoladas, o grau de miscigenação encontrado é bem menor do que nas comunidades de afrodescendentes. Em algumas, simplesmente não há miscigenação, enquanto noutras há, porém bem pequenas.

| Grau de miscigenação em comunidades indígenas isoladas[35] | |||

|---|---|---|---|

| Etnia | Indígena | Europeia ou Africana | |

| Caingang | 91% | 9% | |

| Parakanã | 99% | 1% | |

| Gavião | 96% | 4% | |

| Zoró | 100% | 0% | |

Em comunidades isoladas de Santa Catarina fundadas por colonos dos Açores (arquipélago português) na segunda metade do século XVIII, a ascendência europeia ainda predomina, mas elementos de origem africana e indígena também penetraram essas comunidades e se misturaram aos locais. Um estudo genético realizado em Costa da Lagoa e em São João do Rio Vermelho, ambas comunidades isoladas de Santa Catarina fundadas por colonos açorianos, revelou que a ancestralidade dessas comunidades continua predominantemente europeia (de 80,6% a 93,5%), mas não é exclusivamente açoriana, pois foi detectada considerável mistura africana (12,6% a 4,1%) e indígena (de 6,8% a 2,4%) nos seus habitantes.[36]

Perfil da população brasileira

|

"É de se supor que, por esse caminho, a população brasileira se homogeneizará cada vez mais, fazendo com que, no futuro, se torne ainda mais co-participado por todos um patrimônio genético multirracial comum. Ninguém estranha, no Brasil, os matizes de cor dos filhos dos mesmos pais, que vão, freqüentemente, do moreno amulatado, em um deles, ao branco mais claro, no outro; ou combinam cabelos lisos e negros de índio ou duros e encaracolados de negro, ou sedosos de branco, de todos os modos possíveis; com diferentes aberturas de olhos, formas de boca, conformações nasais ou proporções das mãos e pés. Na verdade, cada família brasileira de antiga extração retrata no fenótipo de seus membros características isoladas de ancestrais mais próximos ou mais remotos dos três grandes troncos formadores. Conduzindo, em seu patrimônio genético, todas essas matrizes, os brasileiros se tornam capazes de gerar filhos tão variados como variadas são as faces do homem." |

| O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, , pag 16.[37] |

De acordo com um estudo genético autossômico, levado a cabo pelo renomado geneticista brasileiro Sérgio Pena, em 2011, e contando com aproximadamente 1000 amostras de todas as regiões do país, demonstra que os Brasileiros "brancos" na maior parte das regiões brasileiras possuem ancestralidade africana, no geral, em nível inferior a 10%, sendo que os "pardos" brasileiros, no geral, possuem ancestralidade Européia em grau predominante, sendo o componente Europeu o principal na formação da população brasileira, junto com o Africano (em grau menor do que o Europeu, embora significante), e o Indígena (em grau inferior aos componentes Africano e Indígena). Em todas as regiões do Brasil, a ancestralidade Européia responde pela maior parte da ancestralidade da população: "Em todas as regiões estudadas, a ancestralidade Européia foi a predominante, com proporções variando de 60,60% no Nordeste a 77,70% no Sul do país". A ancestralidade Africana encontra-se presente em grau alto em todas as regiões do Brasil. E a Indígena, em grau menor, também encontra-se presente em todas as regiões do Brasil. Os "Negros" possuem significativo grau de ancestralidade Européia e, em menor grau, ancestralidade Indígena.[38] Esse estudo foi realizado com base em doadores de sangue, sendo que a maior parte dos doadores de sangue no Brasil vêm das classes mais baixas (além de enfermeiros e demais pessoas que laboram em entidades de saúde pública, representando bem, assim, a população brasileira). [39].

De acordo com um estudo autossômico realizado em 2008, pela UnB, a população brasileira é formada pelos componentes Europeu, Africano, e Indígena, com as seguintes proporções: 65,90% de contribuição européia, 24,80% de contribuição africana e 9,30% de contribuição indígena.[40]

Segundo um estudo genético autossômico de 2010, a herança europeia seria dominante entre os brasileiros, por volta de 80% do patrimônio genético da população (chegando a 90% na região sul do país) .[41] Esse estudo se refere à população brasileira como um todo: "Um novo retrato das contribuições de cada etnia para o DNA dos brasileiros, obtido com amostras das cinco regiões do país, indica que, em média, ancestrais europeus respondem por quase 80% da herança genética da população. A variação entre regiões é pequena, com a possível exceção do Sul, onde a contribuição europeia chega perto dos 90%. Os resultados, publicados na revista científica "American Journal of Human Biology" por uma equipe da Universidade Católica de Brasília, dão mais peso a resultados anteriores, os quais também mostravam que, no Brasil, indicadores de aparência física como cor da pele, dos olhos e dos cabelos têm relativamente pouca relação com a ascendência de cada pessoa.[42] Esse estudo foi realizado com base em amostras de testes de paternidade gratuitos, conforme exposto pelos pesquisadores: "os teste de paternidade foram gratuitos, as amostras da população envolvem pessoas de variável perfil socioeconômico, embora provavelmente com um viés em direção ao grupo dos 'pardos'".[43]

Outro estudo genético autossômico recente, de 2009, também indica que a ancestralidade Européia é mais importante, seguida da Africana, e depois da Ameríndia. "Todas as amostras (regiões) encontram-se mais perto dos Europeus do que dos Africanos ou dos Mestiços do México", do ponto de vista genético.[44] [45]

Outros estudos, inclusive realizados por Sérgio Pena, depois, vieram a demonstrar a predominância da ancestralidade Européia, na população Brasileira. O que não quer dizer que ela seja Européia, já que a contribuição Africana é imensa, e a Indígena, significativa. O povo Brasileiro é, em verdade, o resultado do encontro de Europeus, Africanos e Indígenas: "A correlação entre cor e ancestralidade genômica é imperfeita: ao nível individual não se pode prever com segura a cor da pele ou seu nível de ancestralidade Européia, Africana e Ameríndia nem o oposto. Independentemente da sua cor de pele, a grande maior parte dos Brasileiros possui um nível de ancestralidade Européia muito alto. Também, independentemente de sua cor de pele, a maior parte dos Brasileiros possui um grau significativo de ancestralidade Africana. Finalmente, a maior parte dos Brasileiros têm um grau significativo e muito uniforme de ancestralidade Indígena. A alta variabilidade observada em Brancos e Negros sugere que cada Brasileiro possui uma proporção única e singular de ancestralidades Européia, Africana e Indígena. Assim, a única maneira de se lidar com os Brasileiros não é considerando eles como membros de categorias segundo a cor da pele, mas sim em uma base de pessoa para pessoa, como 190 milhões de seres humanos com um genoma e histórias de vida singulares" (Sérgio Pena). [46]

Um diferente estudo genético também demonstrou que a ancestralidade Europeia é a que responde pela maior parte da herança da população, seguida pela Africana, e pela Ameríndia. De acordo com esse estudo, a herança Europeia responde por 65,90% da ancestralidade dos Brasileiros, a Africana 24,80% e a Indígena 9,3%. A região com maior contribuição africana seria o Sudeste, com 32%, seguido pelo Nordeste, com 23,4%. A região com maior contribuição indígena seria o Norte, com 18,1%, seguido pelo Centro-Oeste, com 12%. A região com maior contribuição europeia seria o Sul, com 81,5%, seguido pelo Nordeste, com 66,7%. Em todas as regiões o componente Europeu é o principal: no Sul 81,50%, no Nordeste 66,70%, no Centro Oeste 66,30%, no Norte 60,60% e no Sudeste 60,70%.[47]

Na obra Casa-Grande e Senzala, escrevera o antropólogo Gilberto Freyre:

| “ | Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena e/ou do negro.[48] | ” |

Percepção racial dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2008 analisou a percepção racial dos brasileiros. A pesquisa contou com a participação de 15 mil famílias distribuídas em diferentes estados. Os dados mostraram que apenas 7,8% dos entrevistados afirmaram de forma espontânea que a sua cor ou raça é "negra" ou "preta". Curiosamente, 11,8% dos entrevistados disseram que a origem da sua família é "africana", embora 25,1% reconheceram-se como "afrodescendentes" e 27,8% como "negros" quando essas opções lhes foram apresentadas, denotando uma contradição entre as respostas.[18] Porém, quando a opção "afrodescendente" foi apresentada, 21,5% dos entrevistados se identificaram como tal.[49]

Mais brasileiros reconheceram ter uma ancestralidade europeia (43,5%) ou indígena (21,4%) do que africana (11,8%). É salientável que, após a independência do Brasil, as elites nacionais iniciaram a construção das bases do Estado Nacional. Nesse contexto, o índio, embora tenha sido combatido no passado e ainda o era, foi alçado à condição de "símbolo da nacionalidade brasileira", numa busca da afirmação de uma identidade nacional nova que se formava após a separação de Portugal. A literatura brasileira pós-independência foi marcada por representações exaltadas e épicas do índio, como um símbolo nacionalista. O negro, por sua vez, nunca foi prestigiado, pois sua condição de escravo não era compatível com uma representação épica da nacionalidade brasileira que se tentava construir.[50] O europeu, por sua vez, sempre foi considerado superior ao índio e ao negro. Antes da independência, o colonizador português era o símbolo da "pureza racial". Após a independência, a construção da identidade branca no Brasil passou a abarcar os mestiços e mulatos mais claros que podiam exibir os símbolos da "europeidade": formação cristã e domínio das letras. Assim, no Brasil, quem sofre inteiramente a discriminação e o preconceito são as pessoas que têm a pele realmente escura. Sobre essa população recai todo o tipo de estereótipo, dos papéis sociais, das oportunidades de emprego e do estilo de vida. A ideia do "embranquecimento" da população, por meio do qual a população negra seria absorvida pela branca, passava pela concordância das pessoas de cor em renegar a sua ancestralidade.[51]

Sobre o grupo "negro", ou seja, pessoas com pele realmente escura, recai todos os tipos de estereótipos negativos e problemas de integração socio-econômica. No Brasil, o racismo nunca foi institucionalizado, como nos Estados Unidos ou na África do Sul, mas a sociedade brasileira criou mecanismos de exclusão social dos elementos de pele mais escura da sociedade. Florestan Fernandes denominou esse fenômeno de "metamorfose do escravo", no qual os termos "preto" e "negro" eram empregados para classificar a subclasse de brasileiros marcada pela subalternidade. Nesse contexto, a cidadania, pelo menos do ponto de vista formal, era estendida a quem escapasse dessa classe, incluindo aí grande número de mestiços e mulatos que, por terem a pele mais clara, conseguiam se integrar na "classe branca".[51] No Brasil, a população "branca" sempre incluiu grande número de mestiços e mulatos de pele mais clara que, por serem educados e por terem absorvido uma "tradição cristã", nela se integrava. Isso contrastava com os Estados Unidos, onde a "cidadania branca" era exclusiva para pessoas de extirpe exclusivamente europeia. Assim, no Brasil, a cidadania era estendida a pessoas dependendo do seu tom de pele mais claro e do seu grau de instrução, enquanto que aqueles elementos mais escuros da sociedade tinham seus direitos muitas vezes ignorados, não cumpridos e limitados pela pobreza e violência cotidiana.[51]

Segundo um pesquisador do IBGE, muitos brasileiros se autodeclaram como sendo "morenos" para evitar se declarar como negros.[52] Nessa pesquisa, 21,7% dos entrevistados se disseram "morenos" e 13,6% como "pardos", enquanto que 49% disseram ser "brancos", 1,5% "amarelos", enquanto que o resto disse outras denominações, como "brasileiro", "mulato", "mestiço", "claro", "alemão", "italiano", "indígena", entre outras.

Apenas 39,5% dos negros e 31,3% dos pretos afirmaram como sendo "africana" a sua ancestralidade, enquanto que 63,8% dos brancos afirmaram ser de origem "europeia" e 86,7% dos índios apontaram ancestralidade indígena. A identificação dos brasileiros com uma ancestralidade africana é, portanto, bastante débil.[18]

Apenas 5,7% dos brancos, 11% dos morenos, 18,6% dos pardos e 17,1% dos indígenas disseram ter ancestralidade africana. Por outro lado, 21,1% dos morenos, 27,4% dos pardos, 18,1% dos negros, 15,9% dos pretos e 22,8% dos indígenas disseram ter ancestralidade europeia. Na Paraíba, por exemplo, apenas 2,3% das pessoas que se disseram de origem europeia foram classificadas como "brancas". O resto estava em categorias não brancas, como morenos, pardos, negros, pretos, amarelos ou indígenas. Notável que, na Paraíba, toda a população classificada como indígena disse ter ancestralidade europeia.[18]

De acordo com a pesquisa, para definir a sua própria raça, os brasileiros levam em conta a cor da pele (73,8%) e a origem familiar (61,6%), além dos traços físicos (cabelo, boca, nariz), citados por 53,5%. Para 24,9%, também contam a cultura e a tradição na hora de classificar, a origem econômica ou classe social (13,5%) e a opção política e ideológica (2,9%). 96% dos entrevistados disseram que sabem dizer qual é a sua raça, o que derruba o mito de que no Brasil muitas pessoas não enxergam o conceito de raça. A pesquisa também derrubou o mito de que os brasileiros usam dezenas de classificações raciais, pois quase todos os entrevistados usaram apenas sete classificações (branca, preta, parda, amarela, indígena, morena e negra).[18]

Mais da metade dos entrevistados (63,7%) disseram que a cor ou a raça influenciam a vida dos brasileiros. 71% dos entrevistados disseram que a cor ou a raça influenciam no "trabalho". Em segundo lugar aparece a “relação com justiça/polícia”, citada por 68,3% dos entrevistados, seguida por “convívio social” (65%), “escola” (59,3%) e “repartições públicas” (51,3%).[18]

A pesquisa mostrou que quanto mais jovem, mais bem remunerado e mais bem educado é o brasileiro, mais ele se mostra perceptível à influência da raça na sociedade. 67,2% dos entrevistados entre 15 e 24 anos disseram que a raça influencia a vida dos brasileiros, enquanto apenas 53,7% das pessoas com 60 anos ou mais deram a mesma resposta. 77,4% daqueles que ganham mais de quatro salários mínimos disseram perceber a influência da raça, porcentagem que cai para 57,9% para os que ganham até metade de um salário mínimo. Dos entrevistados que tinham 12 anos ou mais de estudos, 75,3% declararam perceber a influência da raça, enquanto que apenas 51,2% dos que tinham até quatro anos de estudos deram a mesma resposta. Também existem diferenças regionais: enquanto no Distrito Federal somente 22,7% das pessoas disseram que a raça não influencia a vida dos brasileiros, no estado do Amazonas a porcentagem sobe para 38,6%. Quanto ao gênero, 60,2% das mulheres acreditam que a raça influencia a vida dos brasileiros, número que sobe para 66,8% entre os homens.[18]

No Brasil, a raça é frequentemente “algo passageiro”, ou “raça social”, na expressão encontrada por Valle e Silva para explicar o uso travesso da cor e entender o “efeito branqueamento” que há no País. Há, portanto, uma discrepância entre a cor atribuída e a cor autopercebida, que estariam relacionadas com a própria situação sócio-econômica dos indivíduos. O modelo do branqueamento faz com que a raça no Brasil se apresente como uma situação passageira e volúvel, em que se pode “empretecer” ou “embranquecer” à medida que a situação econômica se altera. [53] A identificação racial varia de indivíduo para indivíduo, dependendo do lugar, do tempo e do próprio observador. Quanto mais claro é aquele que pergunta, mais “escura” pode ser a resposta, e vice-versa. O mesmo entrevistado formulará diferentes respostas sobre sua raça tendo em mente a cor ou posição social e cultural da pessoa que formula a pergunta. A subjetividade na classificação é generalizada, quase sempre tendente a um “branqueamento”, na qual se distingue “raça oficial” e “raça social”. A “linha de cor” no Brasil é um atributo da intimidade, volúvel, portanto. Em decorrência, os dados estatísticos dos censos brasileiros se mostram irreais ou dificilmente interpretados, tendentes a uma “inflação branca”, mascarando a realidade. Não surpreende que, antes do censo de 1991, o IBASE (Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica) veiculou na mídia a mensagem “Não deixe sua cor passar em branco: responda com bom “censo”. [53] A mesma estratégia foi usada antes do censo de 2010, com propagandas veiculadas na televisão com a atriz Taís Araújo pedindo aos brasileiros que declarassem sua verdadeira cor.

| Origem familiar declarada pelo entrevistado[18] | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Africana | Europeia | Indígena | Não sabe | |||||

| 11,8% | 43,5% | 21,4% | 31,3% | |||||

| Autoidentificação da cor ou raça do entrevistado (múltiplas respostas) | ||||||||

| Afrodescendente | Indígena | Negro | Branco | Preto | Pardo | |||

| 25,1% | 21,8% | 27,8% | 68,4% | 17,1% | 43,2% | |||

| Autodeclaração da cor ou raça do entrevistado[18] | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Branca | Morena | Parda | Negra | Preta | Amarela | Indígena | Outras |

| 49% | 21,7% | 13,6% | 7,8% | 1,4% | 1,5% | 0,4% | 4,6% |

| Percepção racial dos brasileiros (pesquisa de 2008 do IBGE)[18][49] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Estado | Identifica espontaneamente que sua cor/raça é "negra" ou "preta" | Considera que sua família é de origem africana | Autoidentifica-se como "afrodescendente" quando essa categoria lhe é apresentada | Autoidentifica-se como "negro" quando essa categoria lhe é apresentada |

| Amazonas | 5,3% | 6,1% | 18,1% | 23,9% |

| Paraíba | 5% | 6,2% | 17,9% | 24,6% |

| São Paulo | 10,2% | 13% | 26,3% | 29,2% |

| Rio Grande do Sul | 6,6% | 9,8% | 20,9% | 19,2% |

| Mato Grosso | 11,7% | 9,9% | 30,2% | 40,1% |

| Distrito Federal | 11,6% | 19,5% | 36,8% | 37,1% |

| Total | 7,8% | 11,8% | 25,1% | 27,8% |

A visão racial ao longo da História

O conceito de raça surgiu no século XVI, compreendendo grupos ou categorias de pessoas conectadas por uma origem comum. A raça só ganhou conotações biológicas no século XVIII. Os teóricos do darwinismo racial fizeram dos atributos externos e fenótipos elementos essenciais, definidores de moralidades e do devir dos povos. Nesse contexto, pouco importava os atributos individuais de cada um, pois havia uma hierarquia de raças que determinava o grau de superioridade de um grupo sobre o outro. [53]

A questão racial não teve grande relevância na agenda política brasileira até a segunda metade do século XIX. Foi quando as teorias raciais advindas do darwinismo racial penetraram o país. Com base numa “pseudo-ciência”, que levava em consideração o tamanho do cérebro e as aferições físicas, foi criada uma suposta diferenciação entre grupos humanos. Essas ideias entraram no Brasil com a aproximação inevitável da abolição da escravatura. Antes disso, no regime escravocrata, o escravo era propriedade, portanto um “não cidadão” e, consequentemente, inferior. [53] O Brasil era marcado pelo clientelismo, no qual as relações pessoais se sobressaíam em relação a um poder público enfraquecido. A lei valia em geral apenas para os menos favorecidos, enquanto a minoria privilegiada conseguia burlar a aplicação das normas por meio do clientelismo. Com a aproximação da abolição, uma possível igualdade fática dos ex-escravos ao resto da população não foi lograda, e o darwinismo racial foi usado como uma “comprovação científica” da desigualdade biológica entre os homens. [53]

As teorias raciais não foram apenas absorvidas pelo Brasil, mas também ali sofreram uma releitura, pois a miscigenação não era vista como algo que sempre levaria à degeneração, mas também como um mecanismo que levaria ao “branqueamento” da população brasileira. A miscigenação no Brasil passou a ser vista como algo positivo, desde que levasse a uma consequente “branquização” e ao progressivo desaparecimento do elemento negro da sociedade. [53] A medida que se libertavam os escravos, o Estado brasileiro começou uma política agressiva de incentivo à imigração europeia, numa intenção evidente de deixar o país “mais claro”. Os censos nacionais realizados em 1872 e 1890 constataram que, de fato, o Brasil era um país mestiço e negro, um fato incompatível com o pensamento científico da época de hierarquização de raças. Constatado o fato e numa tentativa de camuflar a realidade, em 1900 o requisito "cor" foi retirado do censo e só voltou em 1940. Para a sociedade brasileira, o branco não era apenas uma cor, mas também uma qualidade social: aquele que sabe ler, que é mais educado e que ocupa uma posição social mais elevada. Nesse contexto, ser branco passou a ser uma aspiração social. [53]

A abolição da escravidão no Brasil ocorreu de forma relativamente pacífica, sem gerar praticamente nenhum conflito étnico ou dominação racial institucionalizada por lei. Aliado a isso, a ausência de categorias explícitas de dominação racial, somada a uma suposta ideia de uma herança portuguesa de tolerância racial, contribuíram para criar um mito de paraíso racial, onde teria imperado um modelo escravocrata mais brando e ao mesmo tempo mais promíscuo. Após 1888, a História da escravidão foi reconstruída sob uma perspectiva mais positiva, mesmo que os dados e documentos pregressos revelassem uma realidade bem menos idealizada. Nessa esteira, Ruy Barbosa, então ministro das Finanças, mandou queimar todos os registros sobre escravidão existentes em arquivos nacionais, numa tentativa de apagar um passado e começar uma nova etapa. [53]

A partir da década de 1930, a visão racial brasileira tomou outros contornos. A miscigenação passou a ser exaltada e a cultura mestiça passou a despontar como a representação oficial da nação. Era necessário idealizar um povo brasileiro, em um momento em que se questionava quem era o povo brasileiro. Como qualquer outro movimento nacionalista, a criação de símbolos nacionais acontece com o domínio de interesses privados assumindo sentidos públicos. [53] A mestiçagem, nem tanto do ponto de visto biológico, mas principalmente cultural, viria a criar “uma autêntica identidade brasileira”. Nesses momentos é que são criados, resgatados, selecionados ou mesmo inventados costumes e festas e passagens históricas. Assim como Pedro II gostava de exibir sua murça real feita de papos de tucano (uma homenagem aos indígenas), Floriano Peixoto mandou erguer uma estátua que representava a união das “três raças” formadoras do povo brasileiro, reconhecendo na mestiçagem a “verdadeira nacionalidade” brasileira. [53]

Gilberto Freyre, em sua obra Casa-Grande e Senzala, simbolizou melhor que ninguém o mito das “três raças” formadoras da sociedade brasileira. O livro retrata a experiência privada das elites nordestinas e suas relações com os escravos. Nesse momento, a miscigenação parecia ser sinônimo de tolerância e hábitos sexuais privados se transformaram em modelos de sociabilidade. Os senhores escravocratas eram retratados como severos mas paternais, ao lado de escravos fiéis, simbolizando novamente a ideia da “boa escravidão”, fazendo uma oposição à uma suposta escravidão mais severa norte-americana. [53] Nesse contexto, elementos que remetiam à mestiçagem foram alçados a símbolos nacionais. A feijoada, antes conhecida como “comida de escravos”, se transformou no prato típico da culinária brasileira, o arroz branco e o feijão preto simbolizando a mistura de raças. A capoeira, criminalizada pelo Código Penal de 1890, virou modalidade esportiva nacional em 1937. [53] O samba, a “dança de pretos”, saiu da marginalidade das ruas e foi alçado à condição de canção brasileira para exportação. Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem é escura, foi escolhida como padroeira do Brasil, pois era “meio branca, meio negra, mestiça como os brasileiros”. O futebol, esporte inventado na Inglaterra, também passou a ser progressivamente associado aos negros. A mulher Mulata foi convertida em beleza típica brasileira de tipo exportação, remetendo a uma sensualidade e a um exotismo nacionais. A figura do malandro, criador do “jeitinho brasileiro”, passou a simbolizar aspectos culturais da nação. Nessa mesma época foi criado o personagem Zé Carioca pela Walt Disney, tornando a "malandragem" brasileira, evidentemente mestiça, internacional. Igualmente no mesmo período, Carmen Miranda, outro símbolo para exportação, dançava ao som de samba e misturava maracas e frutas tropicais. Canções como Aquarela do Brasil demonstravam esse momento de valorização da mestiçagem brasileira.[53]

Toda essa exaltação da mestiçagem, a aparente convivência harmônica e a criação de elementos culturais que remetessem a ela, serviram para reforçar o mito da democracia racial no Brasil. Essa suposta convivência cultural miscigenada se tornou um suposto modelo de igualdade racial, que servia para mascarar a realidade brasileira. O Brasil passou a ser visto como um modelo de democracia racial a ser copiado por outros países. Em um contexto onde o próprio Estado vendia essa imagem oficial, as desigualdades e a violência do dia-a-dia eram ignoradas. [53]

Florestan Fernandes, na década de 1950, foi um dos pioneiros ao colocar em xeque o mito da democracia racial. Para ele, a ausência de tensões abertas e conflitos permanentes não simbolizavam uma boa organização das relações raciais no Brasil. Ele utilizou de forma inovadora dados estatísticos para mostrar que a realidade racial no Brasil não era o paraíso que por décadas se tentou vender. Em todos os dados, negros e pardos apareciam em situação sócio-econômica desfavorecida em relação aos brancos. Ele constatou que o preconceito racial no Brasil tinha suas especificidades, pois era de caráter privado e pouco formalizado. A discriminação no Brasil permanecia presente, mas dissimulada e camuflada, preservando certo decoro. [53]

O preconceito racial no Brasil é o que alguns autores chamam de preconceito “de marca”, ou seja, que recai sobre o fenótipo do indivíduo (tipo de cabelo, traços e cor da pele). Ele não recai diretamente sobre a ancestralidade, pois no Brasil as classificações raciais se baseiam mais na aparência física da pessoa do que na ancestralidade. É um racismo que aparece como expressão de foro íntimo, mais apropriado ao recesso do lar. [53] A escravidão foi abolida, houve a universalização das leis, mas o padrão tradicional de acomodação racial não foi alterado, mas apenas camuflado. Apesar da tão falada “miscigenação brasileira”, um sistema enraizado de hierarquização social com base em critérios como classe social, educação formal, origem familiar e na raça continuaram. Se após a Segunda Guerra Mundial o darwinismo racial foi perdendo força e o conceito biológico de raça foi se desmontando, o “preconceito de cor” fazia as vezes da raça.[53]

Os anos 70 representaram a chegada de todo um movimento de contestação dos valores vigentes no Brasil, por meio de política oficial e, sobretudo, alternativa, na literatura e música. Nessa época surgiu o Movimento Negro Unificado (MN) que, ao lado de outras organizações paralelas, passaram a discutir as formas tradicionais de poder. A existência de movimentos negros no Brasil, porém, é mais antiga: data de 1931 a criação da Frente Negra Brasileira e do seu jornal, e periódicos dedicados ao tema já circulavam no Brasil. [53]

O racismo no Brasil está nas diferenças no acesso à educação e ao lazer, na distribuição desigual de rendas, marcas da discriminação que fugiam à alçada oficial, mas que eram evidentes no cotidiano. A desconstrução do mito da democracia racial circunscreveu o tema racial a uma questão de classe e abandonou a cultural. O tema racial parecia subsumido à luta entre classes e seu problema não seria resolvido por meio do enfrentamento de suas especificidades. Os estudos mais recentes, todavia, demonstraram que o preconceito de cor não estava exclusivamente atrelado a uma questão econômica e social, mas que continuava como um divisor da sociedade. [53]

O racismo brasileiro é de foro íntimo, presente na intimidade, mas camuflado quando toma a esfera pública. Ele se reflete nas relações pessoais mais íntimas, num modelo antigo de hierarquização social e de oportunidades desiguais entre os cidadãos. Reflete-se em práticas reiteradas, como o "elevador social", reservado ao moradores do prédio e o "elevador de serviços", reservado aos serviçais, majoritariamente negros. Na situação econômica se aflora, assim como na relação com a justiça, sendo que os réus negros têm 80% de chance a mais de serem incriminados que os brancos. O Brasil vive uma dicotomia, ao exaltar a miscigenação racial e cultural mas de, ao mesmo tempo, perceber-se um país extremamente desigual.[53]

Ver também

- Democracia racial no Brasil

- Racismo no Brasil

- Demografia do Brasil

- Brasileiros asiáticos

- Pardos

- Cor da pele humana

- Racismo

- Racialismo

- Raças humanas

Referências

- ↑ IBGE, ed. (2022). «Tabela 9605 - População residente por cor ou raça e religião». Consultado em 24 de dezembro de 2023. Cópia arquivada em 17 de abril de 2017

- ↑ Azevedo, Ana Laura Moura dos Santos. «IBGE - EducaJovens»

- ↑ a b c d e Jansen, Roberta. Um Brasil europeu. O Globo. 18 de fevereiro de 2011. p. 36. Prof. Sérgio Danilo Pena.

- ↑ Guido Bolaffi, Dictionary of Race, Ethnicity and Culture (London: Sage, 2003; ISBN 0761969004), s.v. "Race", p.244. Here [1] at Google Books (accessed 12 December 2009)

- ↑ Zaluar, Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. FGV Editora, 2004. p.39

- ↑ a b http://br.monografias.com/trabalhos/fora-diversidade-identidades/fora-diversidade-identidades2.shtml#_Toc143094349 Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ [2] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

- ↑ http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/povoamento/tabelas/imigracao_nacionalidade.htm Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ http://www1.ibge.gov.br/brasil500/portugueses.html Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ Andreas, HOFBAUER. Uma História de Branqueamento ou o Negro em Questão, Unesp. 2006 (2006).

- ↑ [3] Negros e pardos são maioria em 56,8% das cidades, diz estudo.

- ↑ (PDF) http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2005/notas_sintese.pdf Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ (PDF) http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2006/indic_sociais2006.pdf Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ [4] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

- ↑ [5] Vinda de haitianos é maior onda imigratória ao país em cem anos.

- ↑ http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142004000100004&script=sci_arttext&tlng=en#tab06 Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ http://www.bbc.co.uk/portuguese/esp_bra_indios.htm Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ a b c d e f g h i j «Características étnico-raciais da população» (PDF) Erro de citação: Código

<ref>inválido; o nome "racial" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes - ↑ a b c d e http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/viewFile/2444/1940

- ↑ Darcy Ribeiro (2007). As Américas e a Civilização - processo de formação e causas do desenvolvimento cultural desigual dos povos americanos. [S.l.]: Companhia de Bolso. pp. 528–

- ↑ Alvessilva, J; Dasilvasantos, M; Guimaraes, P; Ferreira, A; Bandelt, H; Pena, S; Prado, V (2000). «The Ancestry of Brazilian mtDNA Lineages». The American Journal of Human Genetics. 67 (2): 444–61. PMC 1287189

. PMID 10873790. doi:10.1086/303004

. PMID 10873790. doi:10.1086/303004

- ↑ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779230/

- ↑ a b Erro de citação: Etiqueta

<ref>inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeautosomal - ↑ http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572005000100004

- ↑ http://www.fhuce.edu.uy/antrop/cursos/abiol/links/Artics/sans.pdf

- ↑ http://publicacoes.gene.com.br/Imprensa/Retrato%20Molecular%20do%20Brasil@Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo@26-3-2000.htm Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ Anita Novinsky, Raízes ocultas do Brasil, O Globo Newspaper, 09.24.2006

- ↑ http://www.algosobre.com.br/historia/povos-nativos-do-brasil.html Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ http://www.ritosdeangola.com.br/Historico/historico04.htm Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ http://www.comciencia.br/reportagens/migracoes/migr03.htm Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/sete/petruc7.htm Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_clipping_caeji.html Em falta ou vazio

|título=(ajuda) - ↑ a b http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/3294/1/2006_MariaAng%C3%A9licaFlorianoPedrosa.pd

- ↑ [6]

- ↑ http://www.fhuce.edu.uy/antrop/cursos/abiol/links/Artics/sans.pdf

- ↑ http://rge.fmrp.usp.br/pg/dissertacao/comunidades-semi-isoladas-fundadas-por-acorianos-na-ilha-de-santa-catarina

- ↑ Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, page 09

- ↑ http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017063

- ↑ Profile of the Brazilian blood donor

- ↑ http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3873

- ↑ «Folha Online - Ciência - DNA de brasileiro é 80% europeu, indica estudo - 05/10/2009». Consultado em 2 de Abril de 2010

- ↑ http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u633465.shtml

- ↑ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20976/pdf

- ↑ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129458 Allele frequencies of 15 STRs in a representative sample of the Brazilian population. de Assis Poiares L, de Sá Osorio P, Spanhol FA, Coltre SC, Rodenbusch R, Gusmão L, Largura A, Sandrini F, da Silva CM.

- ↑ http://www.alvaro.com.br/pdf/trabalhoCientifico/ARTIGO_BRASIL_LILIAN.pdf

- ↑ http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2009001000001

- ↑ [7]

- ↑ «revistaepoca.globo.com». Revista Época. Consultado em Fevereiro 03 Parâmetro desconhecido

|acessoano=ignorado (|acessodata=) sugerido (ajuda); Verifique data em:|acessodata=(ajuda) - ↑ a b [8]

- ↑ [O Lugar do Índio http://www.ifch.unicamp.br/ihb/estudos/Lugardoindio.pdf

- ↑ a b c Antônio Sérgio A. Guimarães (208). Racismo e Anti-Racismo no Brasil. [S.l.]: 34. pp. 317–208

- ↑ [Pretos e pardos ainda se declaram 'morenos' para o IBGE http://www.granderiofm.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4596:pretos-e-pardos-ainda-se-declaram-morenos-para-o-ibge&catid=17:nacional&Itemid=7

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Lilia Moritz Schwarcz (1998). História da Vida Privada no Brasil - Contrastes da intimidade contemporânea. [S.l.]: Companhia das Letras. pp. –