Afro-brasileiros: diferenças entre revisões

m aj. {vercat} |

Formatação de refs, -refs inativa. |

||

| Linha 1: | Linha 1: | ||

{{Formatar referências|data=junho de 2011}} |

|||

{{Afro-brasileiro}} |

{{Afro-brasileiro}} |

||

No Brasil, oficialmente, os termos '''[[preto]]''', '''[[negros|negro]]''' ou '''[[África|afro]]-[[brasil]]eiro''' designam racialmente e de acordo com a cor as pessoas que se definem como pertencentes a esse grupo. O [[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]] usa o nome preto como nome oficial para essa cor/raça, sendo ela uma das cinco definições oficiais usadas pelo povo brasileiro para se definir, junto com [[branco]], [[pardo]], [[amarelo]] e [[indígena]]. De acordo com o IBGE, os brasileiros que se definiam como pertencentes a esse grupo em 2009 somavam 13.252.000 pessoas, 6,9% da população. |

No Brasil, oficialmente, os termos '''[[preto]]''', '''[[negros|negro]]''' ou '''[[África|afro]]-[[brasil]]eiro''' designam racialmente e de acordo com a cor as pessoas que se definem como pertencentes a esse grupo. O [[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]] usa o nome preto como nome oficial para essa cor/raça, sendo ela uma das cinco definições oficiais usadas pelo povo brasileiro para se definir, junto com [[branco]], [[pardo]], [[amarelo]] e [[indígena]]. De acordo com o IBGE, os brasileiros que se definiam como pertencentes a esse grupo em 2009 somavam 13.252.000 pessoas, 6,9% da população.<ref name="Estátistica do IBGE" /> |

||

Nos últimos anos, o [[IBGE]], em suas análises de indicadores apenas socioeconômicos, vem agregando as categorias pardos e pretos numa categoria única denominada "negros". Esta forma de categorizar os brasileiros '''''não''' está relacionada a questões de ordem racial, cultural, de cor, genética ou antropológica'', mas apenas a avaliação das ''condições de vida'' dos brasileiros. A explicação dada pelo IBGE para isso é que os indicadores de condição de vida dos pardos e dos pretos são parecidos e que a origem da palavra "negro" faz com que ela possa ser usada em outros contextos e não só quando se trata de populações africanas. |

Nos últimos anos, o [[IBGE]], em suas análises de indicadores apenas socioeconômicos, vem agregando as categorias pardos e pretos numa categoria única denominada "negros". Esta forma de categorizar os brasileiros '''''não''' está relacionada a questões de ordem racial, cultural, de cor, genética ou antropológica'', mas apenas a avaliação das ''condições de vida'' dos brasileiros. A explicação dada pelo IBGE para isso é que os indicadores de condição de vida dos pardos e dos pretos são parecidos e que a origem da palavra "negro" faz com que ela possa ser usada em outros contextos e não só quando se trata de populações africanas. Porém, esta decisão tem causado muitas polêmicas, pois não é um consenso geral na sociedade brasileira. Os brasileiros, geralmente, utilizam-se dos mais variados "termos raciais" para denominarem uns aos outros numa perspectiva multirracial. Entre os brasileiros, a "raça" de um indivíduo é baseada mais na aparência, e alguns critérios subjetivos, do que propriamente na ancestralidade. Isto gera, obviamente, equívocos e ambiguidades, porém é um traço da cultura brasileira que não pode ser ignorado. Os enganos causados pelo desconhecimento dessa nova metodologia do IBGE são grandes, sendo cometidos até por jornais e políticos.<ref>{{link|pt|2=http://paulomoreiraleite.com.br/colunaepoca/2006/11/18/ibge-embaralha-numeros-e-confunde-debate-sobre-brancos-e-negros/|3=IBGE embaralha números e confunde debate sobre brancos e negros}}</ref> |

||

== História == |

== História == |

||

| Linha 170: | Linha 169: | ||

== Miscigenação == |

== Miscigenação == |

||

Além da imigração européia do final do [[século XIX]] e início do [[século XX]], um dos fatores que causaram a diminuição estatística relativa da população preta no Brasil nos últimos dois séculos foi a intensa [[miscigenação]] ocorrida.<ref>{{ |

Além da imigração européia do final do [[século XIX]] e início do [[século XX]], um dos fatores que causaram a diminuição estatística relativa da população preta no Brasil nos últimos dois séculos foi a intensa [[miscigenação]] ocorrida.<ref>{{citar web |

||

|url=http://www.frigoletto.com.br/GeoPop/formapop.htm |

|||

|titulo=Home |

|||

|publicado=www.frigoletto.com.br |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref> |

|||

No período colonial e imperial, vários fatores, como a relativamente reduzida população de mulheres brancas, acabaram por fazer com que um grande número de relacionamentos entre portugueses e africanas, assim como entre portugueses e índias, acontecessem. Alguns mulatos eram alforriados e, em grupos mais restritos, educados, todavia, a maioria deles continuava a ser escrava. Esse fenômeno não foi exclusivo da América Portuguesa, tendo ocorrido em toda a [[América Latina]] e, em menor escala, na [[América do Norte]]. |

No período colonial e imperial, vários fatores, como a relativamente reduzida população de mulheres brancas, acabaram por fazer com que um grande número de relacionamentos entre portugueses e africanas, assim como entre portugueses e índias, acontecessem. Alguns mulatos eram alforriados e, em grupos mais restritos, educados, todavia, a maioria deles continuava a ser escrava. Esse fenômeno não foi exclusivo da América Portuguesa, tendo ocorrido em toda a [[América Latina]] e, em menor escala, na [[América do Norte]]. |

||

| ⚫ | |||

A miscigenação de africanos no Brasil ocorreu sobretudo através de [[concubinato]]s envolvendo mulheres negras ou mulatas e homens brancos de origem portuguesa. Em um levantamento de pessoas acusadas de concubinato na Comarca do Rio das Velhas, em Minas Gerais, entre 1727 e 1756, os números mostram que entre os concubinos, 92% eram homens brancos. Porém, das concubinas, 52,1% eram africanas, 35,1% crioulas (negras brasileiras) ou mestiças, e apenas 11,8% eram brancas. Havia, portanto, um nítido predomínio de concubinato envolvendo um homem branco (92%) e uma mulher negra ou mulata (87,2%).<ref name="Seminário">{{citar web |

|||

| ⚫ | |||

|url=http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2008/D08A021.pdf |

|||

|titulo=D08A021.pdf (objeto application/pdf) |

|||

| ⚫ | |||

|publicado=www.cedeplar.ufmg.br |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

| ⚫ | }}</ref> Por muito tempo, a historiografia associava a prática disseminada da concubinagem no Brasil colonial à ausência de moral, à condição de extrema pobreza desses indivíduos, aos parcos recursos para realizar um casamento, à pouca disponibilidade de mulheres brancas etc. Estas explicações não levavam em conta a influência das culturas africana e indígena nesse contexto. As mulheres africanas e suas descendentes crioulas, pardas e mulatas tinham percepções culturais diferentes das europeias. Para muitas dessas mulheres, permanecer solteira não representava uma degradação, mas uma virtude.<ref name="Seminário" /> O [[casamento]] [[católico]] na [[igreja]], tão valorizado na cultura portuguesa, ainda não era uma prioridade para as mulheres de origem africana no Brasil colonial. Apenas mais tarde é que houve uma valorização do casamento no Brasil, e as mulheres solteiras passaram a ser estigmatizadas. Isso se deu através da importação da cultura portuguesa, disseminando aspectos culturais como a devoção à [[Santo António de Lisboa|Santo Antônio]] (santo casamenteiro).<ref name=íntimas>{{citar livro | título = Histórias íntimas-sexualidade e erotismo na História do Brasil|autor=Mary del Priore|páginas =254–254|ano = 2011|editora = Planeta}}</ref> A Igreja Católica se esforçou para instituir o casamento [[monogamia|monogâmico]] na [[Europa]] no [[século XIII]]. Foi um processo árduo de normatização de comportamento feito à base de grande repressão. No Brasil, este processo só se concretizou a partir da segunda metade do [[século XIX]], após a [[transferência da corte portuguesa para o Brasil]]. Antes disso, proliferavam no Brasil formas heterodoxas de organização familiar, imperando o concubinato e as relações temporárias. O papel da mulher no Brasil também era mais dinâmico do que se esperava para os padrões católicos de mulher recatada e devota, que se tentava imprimir.<ref name=chica>{{citar livro | título = Chica da Silva e o Contratador de Diamantes- o Outro Lado do Mito|autor=Júnia Ferreira Furtado|páginas =403–403|ano = 2009|editora = [[Companhia das Letras]]}}</ref> Só no século XIX, através de enorme repressão sexual, é que a concepção de que o sexo servia apenas para [[reprodução]] se instalou no Brasil e o casamento passou a ser a norma a ser seguida. Tal concepção só viria a se dissolver a partir da [[revolução sexual]] que se disseminou pelo [[mundo ocidental]] na década de [[1960]].<ref name=íntimas>{{citar livro | título = Histórias íntimas-sexualidade e erotismo na História do Brasil|autor=Mary del Priore|páginas = 254–254|ano = 2011|editora = Planeta}}</ref> |

||

Na concepção de muitas mulheres de origem africana no Brasil colonial, o concubinato não restringia a liberdade das mulheres como o casamento, e ainda era uma forma de ascenção social, pois muitas escravas conseguiam a liberdade ao se unirem a homens brancos. Estes, após a morte, costumavam deixar bens para os filhos tidos com a concubina. Mulheres de origem africana figuravam em relações [[Endogamia|endogâmicas]], [[Poligamia|poligâmicas]] ou mesmo relações [[Monogamia|monogâmicas]], onde elas eram o centro dessa estrutura. Muitas ex-escravas, após conseguirem a liberdade, caíam na pobreza, por não dominarem algum ofício, somado ao preconceito por serem mulheres, de cor e ex-escravas. Algumas forras viviam em situação mais degradante do que alguns escravos, como os domésticos. Outras, por sua vez, se inseriam no mercado de trabalho e conseguiam uma ascenção social, acumulando riquezas. Estas moravam sozinhas, adquiriam escravos e desenvolviam atividades econômicas. Há vários relatos de mulheres negras e pardas forras, durante o período colonial, que desfrutavam de um padrão de vida equiparado ao da elite, principalmente em Minas Gerais, onde a ascenção social era mais maleável. Gozavam da liberdade de decidir o futuro de suas vidas, contrastando com a situação de submissão de muitas mulheres brancas, que primeiro viviam sob o jugo dos seus pais, para depois terem que se submeter ao marido, passando a viver praticamente enclausuradas dentro de casa. A figura mais emblemática da ascenção social das mulheres de ascendência africana no Brasil colonial é [[Chica da Silva]], mas muitas outras mulheres [[Alforria|forras]] desconhecidas alcançaram ascenção social semelhante.<ref name=chica>{{citar livro | título = Chica da Silva e o Contratador de Diamantes- o Outro Lado do Mito|autor=Júnia Ferreira Furtado|páginas = 403–403|ano=2009|editora= [[Companhia das Letras]]}}</ref> |

Na concepção de muitas mulheres de origem africana no Brasil colonial, o concubinato não restringia a liberdade das mulheres como o casamento, e ainda era uma forma de ascenção social, pois muitas escravas conseguiam a liberdade ao se unirem a homens brancos. Estes, após a morte, costumavam deixar bens para os filhos tidos com a concubina. Mulheres de origem africana figuravam em relações [[Endogamia|endogâmicas]], [[Poligamia|poligâmicas]] ou mesmo relações [[Monogamia|monogâmicas]], onde elas eram o centro dessa estrutura. Muitas ex-escravas, após conseguirem a liberdade, caíam na pobreza, por não dominarem algum ofício, somado ao preconceito por serem mulheres, de cor e ex-escravas. Algumas forras viviam em situação mais degradante do que alguns escravos, como os domésticos. Outras, por sua vez, se inseriam no mercado de trabalho e conseguiam uma ascenção social, acumulando riquezas. Estas moravam sozinhas, adquiriam escravos e desenvolviam atividades econômicas. Há vários relatos de mulheres negras e pardas forras, durante o período colonial, que desfrutavam de um padrão de vida equiparado ao da elite, principalmente em Minas Gerais, onde a ascenção social era mais maleável. Gozavam da liberdade de decidir o futuro de suas vidas, contrastando com a situação de submissão de muitas mulheres brancas, que primeiro viviam sob o jugo dos seus pais, para depois terem que se submeter ao marido, passando a viver praticamente enclausuradas dentro de casa. A figura mais emblemática da ascenção social das mulheres de ascendência africana no Brasil colonial é [[Chica da Silva]], mas muitas outras mulheres [[Alforria|forras]] desconhecidas alcançaram ascenção social semelhante.<ref name=chica>{{citar livro | título = Chica da Silva e o Contratador de Diamantes- o Outro Lado do Mito|autor=Júnia Ferreira Furtado|páginas = 403–403|ano=2009|editora= [[Companhia das Letras]]}}</ref> |

||

| Linha 220: | Linha 227: | ||

Outra pesquisa genética sugere que uma quantidade considerável de brasileiros brancos não carregam em si apenas DNA proveniente de povos europeus, tendo também DNA proveniente de índios e africanos, devido a miscigenação. Como esperado, o ancestral não-europeu está mais comumente do lado materno. De acordo com essa pesquisa os brasileiros brancos seriam resultado mais da miscigenação com [[Ameríndio|índias]] do que com [[África subsaariana|africanas subsaarianas]], embora a diferença seja pequena.<ref name="scielo" />(os resultados desta pesquisa foram colocados na mesma tabela com a pesquisa genética de brasileiros negros anteriormente mencionada) A mesma pesquisa permitiu comparar o grau de miscigenação dos brasileiros brancos com o de [[Estados Unidos|estadunidenses]] brancos, comprovando-se, como esperado, que os primeiros são mais miscigenados, embora também tenha havido miscigenação entre os segundos.<ref name="scielo" /> |

Outra pesquisa genética sugere que uma quantidade considerável de brasileiros brancos não carregam em si apenas DNA proveniente de povos europeus, tendo também DNA proveniente de índios e africanos, devido a miscigenação. Como esperado, o ancestral não-europeu está mais comumente do lado materno. De acordo com essa pesquisa os brasileiros brancos seriam resultado mais da miscigenação com [[Ameríndio|índias]] do que com [[África subsaariana|africanas subsaarianas]], embora a diferença seja pequena.<ref name="scielo" />(os resultados desta pesquisa foram colocados na mesma tabela com a pesquisa genética de brasileiros negros anteriormente mencionada) A mesma pesquisa permitiu comparar o grau de miscigenação dos brasileiros brancos com o de [[Estados Unidos|estadunidenses]] brancos, comprovando-se, como esperado, que os primeiros são mais miscigenados, embora também tenha havido miscigenação entre os segundos.<ref name="scielo" /> |

||

De acordo com esse mesmos estudo genético, 45% de todos os brasileiros, brancos e pretos, teriam cerca de 90% de [[gene]]s [[África subsaariana|africanos subsaarianos]]; e que cerca de 86% possuem 10% ou mais de [[gen]]es [[África subsaariana|africanos subsaarianos]]. Mas esse próprio estudo admite que seus limites de confiança são amplos e foram feitos por extrapolação (extrapolação de 173 amostras de Queixadinha, Norte de Minas Gerais, para todo o Brasil): "Obviamente estas estimativas foram feitas por extrapolação de resultados experimentais com amostras relativamente pequenas e, conseqüentemente, têm limites de confiança bastante amplos". <ref name="scielo"/> Outro estudo genético autossômico, também levado a cabo pelo renomado geneticista brasileiro Sérgio Pena, em 2011, e contando desta vez com aproximadamente 1000 amostras (do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul do Brasil), demonstra que os Brasileiros "brancos" na maior parte das regiões brasileiras possuem ancestralidade africana, no geral, em nível inferior a 10%, sendo que os "pardos" brasileiros, no geral, possuem ancestralidade Européia em grau predominante, sendo o componente Europeu o principal na formação da população brasileira, junto com o Africano (em grau menor do que o Europeu, embora significante), e o Indígena (em grau inferior aos componentes Africano e Indígena). Em todas as regiões do Brasil, a ancestralidade Européia responde pela maior parte da ancestralidade da população: "Em todas as regiões estudadas, a ancestralidade Européia foi a predominante, com proporções variando de 60,60% no Nordeste a 77,70% no Sul do país". A ancestralidade Africana encontra-se presente em grau alto em todas as regiões do Brasil. E a Indígena, em grau menor, também encontra-se presente em todas as regiões do Brasil. Os "Negros" possuem significativo grau de ancestralidade Européia e, em menor grau, ancestralidade Indígena.<ref>http://www.plosone.org/article/info% |

De acordo com esse mesmos estudo genético, 45% de todos os brasileiros, brancos e pretos, teriam cerca de 90% de [[gene]]s [[África subsaariana|africanos subsaarianos]]; e que cerca de 86% possuem 10% ou mais de [[gen]]es [[África subsaariana|africanos subsaarianos]]. Mas esse próprio estudo admite que seus limites de confiança são amplos e foram feitos por extrapolação (extrapolação de 173 amostras de Queixadinha, Norte de Minas Gerais, para todo o Brasil): "Obviamente estas estimativas foram feitas por extrapolação de resultados experimentais com amostras relativamente pequenas e, conseqüentemente, têm limites de confiança bastante amplos". <ref name="scielo"/> Outro estudo genético autossômico, também levado a cabo pelo renomado geneticista brasileiro Sérgio Pena, em 2011, e contando desta vez com aproximadamente 1000 amostras (do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul do Brasil), demonstra que os Brasileiros "brancos" na maior parte das regiões brasileiras possuem ancestralidade africana, no geral, em nível inferior a 10%, sendo que os "pardos" brasileiros, no geral, possuem ancestralidade Européia em grau predominante, sendo o componente Europeu o principal na formação da população brasileira, junto com o Africano (em grau menor do que o Europeu, embora significante), e o Indígena (em grau inferior aos componentes Africano e Indígena). Em todas as regiões do Brasil, a ancestralidade Européia responde pela maior parte da ancestralidade da população: "Em todas as regiões estudadas, a ancestralidade Européia foi a predominante, com proporções variando de 60,60% no Nordeste a 77,70% no Sul do país". A ancestralidade Africana encontra-se presente em grau alto em todas as regiões do Brasil. E a Indígena, em grau menor, também encontra-se presente em todas as regiões do Brasil. Os "Negros" possuem significativo grau de ancestralidade Européia e, em menor grau, ancestralidade Indígena.<ref>{{citar web |

||

|url=http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0017063 |

|||

|titulo=PLoS ONE: The Genomic Ancestry of Individuals from Different Geographical Regions of Brazil Is More Uniform Than Expected |

|||

|publicado=www.plosone.org |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref> |

|||

De acordo com um estudo genético autossômico feito em 2010 pela Universidade Católica de Brasília e publicado no American Journal of Human Biology, a herança genética europeia é a predominante no Brasil, respondendo por volta de 80% do total, sendo que no Sul esse percentual é mais alto e chega a 90%.<ref name=autogenerated3>{{Citar web |url=http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u633465.shtml |título=Título ainda não informado (favor adicionar) |língua= |autor= |obra= |data= |acessodata=}}</ref> Esse estudo se refere à população brasileira como um todo: "Um novo retrato das contribuições de cada etnia para o DNA dos brasileiros, obtido com amostras das cinco regiões do país, indica que, em média, ancestrais europeus respondem por quase 80% da herança genética da população. A variação entre regiões é pequena, com a possível exceção do Sul, onde a contribuição europeia chega perto dos 90%. Os resultados, publicados na revista científica "American Journal of Human Biology" por uma equipe da Universidade Católica de Brasília, dão mais peso a resultados anteriores, os quais também mostravam que, no Brasil, indicadores de aparência física como cor da pele, dos olhos e dos cabelos têm relativamente pouca relação com a ascendência de cada pessoa.<ref>{{Citar web |url=http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u633465.shtml |titulo=Folha Online - Ciência - DNA de brasileiro é 80% europeu, indica estudo - 05/10/2009<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

De acordo com um estudo genético autossômico feito em 2010 pela Universidade Católica de Brasília e publicado no American Journal of Human Biology, a herança genética europeia é a predominante no Brasil, respondendo por volta de 80% do total, sendo que no Sul esse percentual é mais alto e chega a 90%.<ref name=autogenerated3>{{Citar web |url=http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u633465.shtml |título=Título ainda não informado (favor adicionar) |língua= |autor= |obra= |data= |acessodata=}}</ref> Esse estudo se refere à população brasileira como um todo: "Um novo retrato das contribuições de cada etnia para o DNA dos brasileiros, obtido com amostras das cinco regiões do país, indica que, em média, ancestrais europeus respondem por quase 80% da herança genética da população. A variação entre regiões é pequena, com a possível exceção do Sul, onde a contribuição europeia chega perto dos 90%. Os resultados, publicados na revista científica "American Journal of Human Biology" por uma equipe da Universidade Católica de Brasília, dão mais peso a resultados anteriores, os quais também mostravam que, no Brasil, indicadores de aparência física como cor da pele, dos olhos e dos cabelos têm relativamente pouca relação com a ascendência de cada pessoa.<ref>{{Citar web |url=http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u633465.shtml |titulo=Folha Online - Ciência - DNA de brasileiro é 80% europeu, indica estudo - 05/10/2009<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

||

| Linha 226: | Linha 238: | ||

Outro estudo genético autossômico recente, de 2009, também indica que a ancestralidade Européia é mais importante, seguida da Africana, e depois da Ameríndia. "Todas as amostras (regiões) encontram-se mais perto dos Europeus do que dos Africanos ou dos Mestizos do México", do ponto de vista genético. <ref name=autogenerated5>{{Citar web |url=http://www.alvaro.com.br/pdf/trabalhoCientifico/ARTIGO_BRASIL_LILIAN.pdf |titulo=Allele frequencies of 15 STRs in a representative sample of the Brazilian population<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

Outro estudo genético autossômico recente, de 2009, também indica que a ancestralidade Européia é mais importante, seguida da Africana, e depois da Ameríndia. "Todas as amostras (regiões) encontram-se mais perto dos Europeus do que dos Africanos ou dos Mestizos do México", do ponto de vista genético. <ref name=autogenerated5>{{Citar web |url=http://www.alvaro.com.br/pdf/trabalhoCientifico/ARTIGO_BRASIL_LILIAN.pdf |titulo=Allele frequencies of 15 STRs in a representative sample of the Brazilian population<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

||

De acordo com um estudo autossômico realizado em 2008, pela UnB, a população brasileira é formada pelos componentes Europeu, Africano, e Indígena, com as seguintes proporções: 65,90% de contribuição européia, 24,80% de contribuição africana e 9,30% de contribuição indígena.<ref>http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3873 |

De acordo com um estudo autossômico realizado em 2008, pela UnB, a população brasileira é formada pelos componentes Europeu, Africano, e Indígena, com as seguintes proporções: 65,90% de contribuição européia, 24,80% de contribuição africana e 9,30% de contribuição indígena.<ref>{{citar web |

||

|url=http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3873 |

|||

|titulo=Untitled Document |

|||

|publicado=bdtd.bce.unb.br |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref> |

|||

Outros estudos, vieram a demonstrar a predominância da ancestralidade Européia, na população Brasileira. O que não quer dizer que ela seja Européia, já que a contribuição Africana é imensa, e a Indígena, significativa. O povo Brasileiro é, em verdade, o resultado do encontro de Europeus, Africanos e Indígenas: "A correlação entre cor e ancestralidade genômica é imperfeita: ao nível individual não se pode prever com segura a cor da pele ou seu nível de ancestralidade Européia, Africana e Ameríndia nem o oposto. Independentemente da sua cor de pele, a grande maior parte dos Brasileiros possui um nível de ancestralidade Européia muito alto. Também, independentemente de sua cor de pele, a maior parte dos Brasileiros possui um grau significativo de ancestralidade Africana. Finalmente, a maior parte dos Brasileiros têm um grau significativo e muito uniforme de ancestralidade Indígena. A alta variabilidade observada em Brancos e Negros sugere que cada Brasileiro possui uma proporção única e singular de ancestralidades Européia, Africana e Indígena. Assim, a única maneira de se lidar com os Brasileiros não é considerando eles como membros de categorias segundo a cor da pele, mas sim em uma base de pessoa para pessoa, como 190 milhões de seres humanos com um genoma e histórias de vida singulares". <ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2009001000001 |titulo=Brazilian Journal of Medical and Biological Research - DNA tests probe the genomic ancestry of Brazilians<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

Outros estudos, vieram a demonstrar a predominância da ancestralidade Européia, na população Brasileira. O que não quer dizer que ela seja Européia, já que a contribuição Africana é imensa, e a Indígena, significativa. O povo Brasileiro é, em verdade, o resultado do encontro de Europeus, Africanos e Indígenas: "A correlação entre cor e ancestralidade genômica é imperfeita: ao nível individual não se pode prever com segura a cor da pele ou seu nível de ancestralidade Européia, Africana e Ameríndia nem o oposto. Independentemente da sua cor de pele, a grande maior parte dos Brasileiros possui um nível de ancestralidade Européia muito alto. Também, independentemente de sua cor de pele, a maior parte dos Brasileiros possui um grau significativo de ancestralidade Africana. Finalmente, a maior parte dos Brasileiros têm um grau significativo e muito uniforme de ancestralidade Indígena. A alta variabilidade observada em Brancos e Negros sugere que cada Brasileiro possui uma proporção única e singular de ancestralidades Européia, Africana e Indígena. Assim, a única maneira de se lidar com os Brasileiros não é considerando eles como membros de categorias segundo a cor da pele, mas sim em uma base de pessoa para pessoa, como 190 milhões de seres humanos com um genoma e histórias de vida singulares". <ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2009001000001 |titulo=Brazilian Journal of Medical and Biological Research - DNA tests probe the genomic ancestry of Brazilians<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

||

| Linha 233: | Linha 250: | ||

De acordo com um estudo autossômico de 2009, a herança Européia é a dominante no Sudeste, embora a Africana também seja significativa. A composição do Sudeste foi assim encontrada: 60.7% Européia, 32.0% Africana 7.3% Ameríndia. <ref name=autogenerated5 /> |

De acordo com um estudo autossômico de 2009, a herança Européia é a dominante no Sudeste, embora a Africana também seja significativa. A composição do Sudeste foi assim encontrada: 60.7% Européia, 32.0% Africana 7.3% Ameríndia. <ref name=autogenerated5 /> |

||

Um estudo de ancestralidade autôssomica, de 2009, em escola pública objeto da pesquisa, em Nilópolis, Baixada Fluminense: pessoas que se autoidentificaram como "pretas" nesse estudo, em média, acusaram ancestralidade em torno de 52% europeia, africana 41% e ameríndia 4%. Pessoas que se autoidentificaram como pardas revelaram ancestralidade, em média, 80% europeia, 12% africana e 8% ameríndia. Os pardos se achavam quase 1/3 ameríndios, 1/3 africanos e 1/3 europeus, e, no entanto, sua ancestralidade européia foi superior a 80%". Os brancos praticamente não apresentaram grau de miscigenação significativo. A maior parte dos brancos registrou ancestralidade européia superior a 90%, e 1/3 dos pardos também revelou ancestralidade superior a 90%. Os resultados desse importante estudo revelaram que o componente Europeu é muito mais importante do que aquilo que os estudantes pensavam que seria. |

Um estudo de ancestralidade autôssomica, de 2009, em escola pública objeto da pesquisa, em Nilópolis, Baixada Fluminense: pessoas que se autoidentificaram como "pretas" nesse estudo, em média, acusaram ancestralidade em torno de 52% europeia, africana 41% e ameríndia 4%. Pessoas que se autoidentificaram como pardas revelaram ancestralidade, em média, 80% europeia, 12% africana e 8% ameríndia. Os pardos se achavam quase 1/3 ameríndios, 1/3 africanos e 1/3 europeus, e, no entanto, sua ancestralidade européia foi superior a 80%". Os brancos praticamente não apresentaram grau de miscigenação significativo. A maior parte dos brancos registrou ancestralidade européia superior a 90%, e 1/3 dos pardos também revelou ancestralidade superior a 90%. Os resultados desse importante estudo revelaram que o componente Europeu é muito mais importante do que aquilo que os estudantes pensavam que seria.<ref>{{citar web |

||

|url=http://www.laboratoriogene.com.br/geneImprensa/2009/pensamento.pdf |

|||

|titulo=pensamento.pdf (objeto application/pdf) |

|||

|publicado=www.laboratoriogene.com.br |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref><ref>{{Citar web |url=http://www.meionews.com.br/index.php/noticias/21-estado-do-rio/4607-negros-e-pardos-do-rio-tem-mais-genes-europeus-do-que-imaginam-segundo-estudo.html |titulo=Negros e pardos do Rio têm mais genes europeus do que imaginam, segundo estudo<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

|||

Em São Paulo, tanto brancos como negros apresentam grande ancestralidade africana. Um estudo encontrou média de 25% de ancestralidade africana nos "brancos" da cidade de São Paulo (entre 18-31%), e 65% nos "pretos" da mesma cidade (entre 55-76%).<ref name=autogenerated4>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702005000200006&script=sci_arttext |titulo=História, Ciências, Saúde-Manguinhos - Reasons for banishing the concept of race from Brazilian medicine<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> Em [[Campinas]], um estudo encontrou ancestralidade 45% africana, 41% europeia e 14% indígena em pessoas com hemoglobina S (mais prevalente em africanos e seus descendentes). Este mesmo estudo revelou que em apenas 53% dos indivíduos a sua ancestralidade africana era visível no fenótipo.<ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842006000100017&script=sci_arttext |titulo=Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - The complexity of racial admixture in Brazil: hemoglobin S as an ethnic marker in its population<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

Em São Paulo, tanto brancos como negros apresentam grande ancestralidade africana. Um estudo encontrou média de 25% de ancestralidade africana nos "brancos" da cidade de São Paulo (entre 18-31%), e 65% nos "pretos" da mesma cidade (entre 55-76%).<ref name=autogenerated4>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702005000200006&script=sci_arttext |titulo=História, Ciências, Saúde-Manguinhos - Reasons for banishing the concept of race from Brazilian medicine<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> Em [[Campinas]], um estudo encontrou ancestralidade 45% africana, 41% europeia e 14% indígena em pessoas com hemoglobina S (mais prevalente em africanos e seus descendentes). Este mesmo estudo revelou que em apenas 53% dos indivíduos a sua ancestralidade africana era visível no fenótipo.<ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842006000100017&script=sci_arttext |titulo=Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - The complexity of racial admixture in Brazil: hemoglobin S as an ethnic marker in its population<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

||

| Linha 239: | Linha 261: | ||

O componente Europeu é o dominante no estado de São Paulo, e responde por 79% da herança genética da população, o restante sendo africano (14%) e indígena (7%), de acordo com um estudo autossômico de 2006. <ref>{{Citar web |url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20474/abstract |titulo=Genomic ancestry of a sample population from the state of São Paulo, Brazil - Ferreira - 2006 - American Journal of Human Biology - Wiley Online Library<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

O componente Europeu é o dominante no estado de São Paulo, e responde por 79% da herança genética da população, o restante sendo africano (14%) e indígena (7%), de acordo com um estudo autossômico de 2006. <ref>{{Citar web |url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20474/abstract |titulo=Genomic ancestry of a sample population from the state of São Paulo, Brazil - Ferreira - 2006 - American Journal of Human Biology - Wiley Online Library<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> |

||

Em Minas Gerais, os Brancos possuem ancestralidade predominante Européia, no geral, embora 89% dos brancos teriam mais de 10% de ancestralidade africana e 87% dos pretos têm mais de 10% de ancestralidade europeia, além da ancestralidade indígena. Os negros do Quilombo de Marinhos, em Minas, são 81% africanos, enquanto os habitantes do município são 59% africano, 37% europeu e 4% indígena, enquanto que em Belo Horizonte (incluindo pessoas de diversas cores, com maior proporção de brancos) a média da população é 66% europeia, 32% africana e 2% indígena. De acordo com esse estudo, a ancestralidade Européia é também a dominante em Minas Gerais, tendo havido considerável fluxo gênico Europeu para a comunidades quilombola objeto da pesquisa. A dominância da ancestralidade Européia em Minas Gerais foi explicada com base no fato de que a maior dos Africanos era do sexo masculino e com baixa expectativa de vida, tendo pouco sucesso reprodutivo, quanto comparado ao colonizador. |

Em Minas Gerais, os Brancos possuem ancestralidade predominante Européia, no geral, embora 89% dos brancos teriam mais de 10% de ancestralidade africana e 87% dos pretos têm mais de 10% de ancestralidade europeia, além da ancestralidade indígena. Os negros do Quilombo de Marinhos, em Minas, são 81% africanos, enquanto os habitantes do município são 59% africano, 37% europeu e 4% indígena, enquanto que em Belo Horizonte (incluindo pessoas de diversas cores, com maior proporção de brancos) a média da população é 66% europeia, 32% africana e 2% indígena. De acordo com esse estudo, a ancestralidade Européia é também a dominante em Minas Gerais, tendo havido considerável fluxo gênico Europeu para a comunidades quilombola objeto da pesquisa. A dominância da ancestralidade Européia em Minas Gerais foi explicada com base no fato de que a maior dos Africanos era do sexo masculino e com baixa expectativa de vida, tendo pouco sucesso reprodutivo, quanto comparado ao colonizador.<ref name=autogenerated4 /><ref>{{citar web |

||

|url=http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp057440.pdf |

|||

|titulo=cp057440.pdf (objeto application/pdf) |

|||

|publicado=www.dominiopublico.gov.br |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref>Em Queixadinha, no Norte de Minas Gerais, foi encontrado índice de ancestralidade africana bastante próximo entre pessoas classificadas de acordo com seu fenótipo como brancas, pardas ou pretas. A partir, portanto, do seu fenótipo, os indivíduos foram classificados da seguinte forma: 30 pessoas como “pretas” (17,3%), 29 pessoas como “brancas” (16,8%) e 114 pessoas como “pardas” (65,9%). Os brancos de Queixadinha têm 32% de ancestralidade africana, os pardos 44% e os pretos 51%, estando os pardos mais próximos aos pretos do que aos brancos.<ref name=autogenerated4 /> |

|||

Até o momento não foram feitos estudos na região mais densamente povoada de Minas Gerais, que é a região do Sul de Minas Gerais e Zona da Mata, onde o componente Europeu é significativamente maior. |

Até o momento não foram feitos estudos na região mais densamente povoada de Minas Gerais, que é a região do Sul de Minas Gerais e Zona da Mata, onde o componente Europeu é significativamente maior. |

||

| Linha 245: | Linha 272: | ||

De acordo com um estudo genético autossômico de 2009, a herança Européia é a dominante no Nordeste, respondendo por 66,70% da população, o restante sendo africano (23,30%) e ameríndio (10%). O Nordeste encontra-se, assim, então constituído: 66,70% Europeu, 23,30% Africano e 10% Ameríndio. <ref name=autogenerated5 /> |

De acordo com um estudo genético autossômico de 2009, a herança Européia é a dominante no Nordeste, respondendo por 66,70% da população, o restante sendo africano (23,30%) e ameríndio (10%). O Nordeste encontra-se, assim, então constituído: 66,70% Europeu, 23,30% Africano e 10% Ameríndio. <ref name=autogenerated5 /> |

||

De acordo com um estudo genético de 2011, "em todas as regiões estudadas, a ancestralidade Européia foi a predominante, com proporções variando de 60,60% no Nordeste a 77,70% no Sul do país". |

De acordo com um estudo genético de 2011, "em todas as regiões estudadas, a ancestralidade Européia foi a predominante, com proporções variando de 60,60% no Nordeste a 77,70% no Sul do país".<ref>{{citar web |

||

|url=http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0017063 |

|||

|titulo=PLoS ONE: The Genomic Ancestry of Individuals from Different Geographical Regions of Brazil Is More Uniform Than Expected |

|||

|publicado=www.plosone.org |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref> |

|||

Um estudo genético realizado no [[Recôncavo baiano]] confirmou o alto grau de ancestralidade africana na região. Foram analisadas pessoas da área urbana dos municípios de [[Cachoeira (Bahia)|Cachoeira]] e [[Maragojipe]], além de [[quilombola]]s da área rural de Cachoeira. A ancestralidade africana foi de 80,4%, a europeia 10,8% e a indígena 8,8%.<ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572010000300002 |titulo=Genetics and Molecular Biology - β-globin haplotypes in normal and hemoglobinopathic individuals from Reconcavo Baiano, State of Bahia, Brazil<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> Em [[Salvador (Bahia)|Salvador]] a ancestralidade predominante é africana (49,2%), seguida pela europeia (36,3%) e indígena (14,5%). O estudo também concluiu que soteropolitanos que possuem sobrenome com conotação religiosa tendem a ter maior grau de ancestralidade africana (54,9%) e a pertencer a classes sociais menos favorecidas.<ref>http://web2.sbg.org.br/congress/sbg2008/pdfs2008/23959.pdf |

Um estudo genético realizado no [[Recôncavo baiano]] confirmou o alto grau de ancestralidade africana na região. Foram analisadas pessoas da área urbana dos municípios de [[Cachoeira (Bahia)|Cachoeira]] e [[Maragojipe]], além de [[quilombola]]s da área rural de Cachoeira. A ancestralidade africana foi de 80,4%, a europeia 10,8% e a indígena 8,8%.<ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572010000300002 |titulo=Genetics and Molecular Biology - β-globin haplotypes in normal and hemoglobinopathic individuals from Reconcavo Baiano, State of Bahia, Brazil<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> Em [[Salvador (Bahia)|Salvador]] a ancestralidade predominante é africana (49,2%), seguida pela europeia (36,3%) e indígena (14,5%). O estudo também concluiu que soteropolitanos que possuem sobrenome com conotação religiosa tendem a ter maior grau de ancestralidade africana (54,9%) e a pertencer a classes sociais menos favorecidas.<ref>{{citar web |

||

|url=http://web2.sbg.org.br/congress/sbg2008/pdfs2008/23959.pdf |

|||

|titulo=23959.pdf (objeto application/pdf) |

|||

|publicado=web2.sbg.org.br |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref> |

|||

Nas capitais nordestinas analisadas (assim como no Nordeste em geral) a ancestralidade africana é expressiva em todas elas, embora a Européia seja a principal, na maior parte delas, e na região Nordeste como um todo. Sem especifiar a cor das pessoas analisadas, para a população de [[Aracaju]] chegou-se a um índice de 62% de ancestralidade europeia, 34% africana e 4% indígena.<ref name=autogenerated2>http://www.fhuce.edu.uy/antrop/cursos/abiol/links/Artics/sans.pdf</ref> |

Nas capitais nordestinas analisadas (assim como no Nordeste em geral) a ancestralidade africana é expressiva em todas elas, embora a Européia seja a principal, na maior parte delas, e na região Nordeste como um todo. Sem especifiar a cor das pessoas analisadas, para a população de [[Aracaju]] chegou-se a um índice de 62% de ancestralidade europeia, 34% africana e 4% indígena.<ref name=autogenerated2>{{citar web |

||

|url=http://www.fhuce.edu.uy/antrop/cursos/abiol/links/Artics/sans.pdf |

|||

|titulo=sans.pdf (objeto application/pdf) |

|||

|publicado=www.fhuce.edu.uy |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref>No caso de São Luís, a ancestralidade encontrada foi 42% Européia, 39% Ameríndia e 19% Africana.<ref>{{Citar web |url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572005000100004 |titulo=Genetics and Molecular Biology - Genetic characterization of the population of São Luís, MA, Brazil<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref>. Para a população de [[Natal (Rio Grande do Norte)|Natal]], também sem especificar a cor dos pesquisados, a ancestralidade encontrada foi 58% europeia, 25% africana e 8% indígena.<ref>{{Citar web |url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7114199 |titulo=Blood polymorphisms and racial admixture in two Br... [Am J Phys Anthropol. 1982] - PubMed result<!-- Titulo gerado automaticamente -->|acessodata= [[29 de Dezembro]] de [[2010]] }}</ref> Já a ancestralide de migrantes nordestinos que moram em [[São Paulo]] é 59% europeia, 30% africana e 11% indígena.<ref name=autogenerated2 /> Segundo outro estudo, de 1997, para toda a população nordestina, a ancestralidade estimada seria de 51% europeia, 36% africana e 13% indígena.<ref>{{citar web |

|||

|url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC140919/#B28 |

|||

|titulo=Color and genomic ancestry in Brazilians |

|||

|publicado=www.ncbi.nlm.nih.gov |

|||

|acessodata=[[22]] de [[Junho]] de [[2011]] |

|||

}}</ref> |

|||

=== No Sul === |

=== No Sul === |

||

| Linha 256: | Linha 303: | ||

De acordo com outro estudo genético autossômico de 2009, a herança Européia é, sim, a dominante no Sul do país, respondendo por 81,50% do total, o restante sendo Ameríndio (9,2%) e Africano (9,3%).<ref name=autogenerated5 /> |

De acordo com outro estudo genético autossômico de 2009, a herança Européia é, sim, a dominante no Sul do país, respondendo por 81,50% do total, o restante sendo Ameríndio (9,2%) e Africano (9,3%).<ref name=autogenerated5 /> |

||

Estudos genéticos realizado no estado do [[Paraná]] entre "afrodescendentes" (negros ou mulatos de diferentes tom de pele) mostram que o grau de mistura é muito variável. Os "mulatos claros" ou "mulatos médios" apresentam grau semelhante de ancestralidade africana e europeia (44% europeia, 42% africana e 14% indígena). Por sua vez, os "mulatos escuros" ou "negros" do Paraná são predominantemente africanos, sendo a ancestralidade 72% africana, 15% europeia e 6% indígena. Mesmo entre os "brancos" do Paraná, os índices de ancestralidade africana são expressivos, porém bastante variáveis, indo desde um mínimo de 3% em um estudo, a um máximo de 17% em outro. |

Estudos genéticos realizado no estado do [[Paraná]] entre "afrodescendentes" (negros ou mulatos de diferentes tom de pele) mostram que o grau de mistura é muito variável. Os "mulatos claros" ou "mulatos médios" apresentam grau semelhante de ancestralidade africana e europeia (44% europeia, 42% africana e 14% indígena). Por sua vez, os "mulatos escuros" ou "negros" do Paraná são predominantemente africanos, sendo a ancestralidade 72% africana, 15% europeia e 6% indígena. Mesmo entre os "brancos" do Paraná, os índices de ancestralidade africana são expressivos, porém bastante variáveis, indo desde um mínimo de 3% em um estudo, a um máximo de 17% em outro. |

||

=== No Centro-Oeste === |

=== No Centro-Oeste === |

||

| Linha 262: | Linha 309: | ||

=== Em quilombos === |

=== Em quilombos === |

||

Estudos genéticos realizados em [[quilombo]]s têm revelado que a ancestralidade africana predomina na maioria deles, embora seja bem significativo a presença de elementos de origem europeia e indígena nessas comunidades. Isso mostra que os quilombos não foram povoados apenas por africanos, mas também por pessoas de origem europeia e indígena que foram integradas nessas comunidades. Os estudos mostram que a ancestralidade dos quilombolas é bastante heterogênea, chegando a ser quase que exclusivamente africana em alguns, como no quilombo de Valongo, no Sul, enquanto em outros a ancestralidade europeia chega até a predominar, como no caso do quilombo do Mocambo, no Nordeste, mas isso é a exceção. |

Estudos genéticos realizados em [[quilombo]]s têm revelado que a ancestralidade africana predomina na maioria deles, embora seja bem significativo a presença de elementos de origem europeia e indígena nessas comunidades. Isso mostra que os quilombos não foram povoados apenas por africanos, mas também por pessoas de origem europeia e indígena que foram integradas nessas comunidades. Os estudos mostram que a ancestralidade dos quilombolas é bastante heterogênea, chegando a ser quase que exclusivamente africana em alguns, como no quilombo de Valongo, no Sul, enquanto em outros a ancestralidade europeia chega até a predominar, como no caso do quilombo do Mocambo, no Nordeste, mas isso é a exceção. |

||

{| class="wikitable" style="float: center;" |

{| class="wikitable" style="float: center;" |

||

|- |

|- |

||

! colspan="4" | Ancestralidade genética de habitantes de quilombos |

! colspan="4" | Ancestralidade genética de habitantes de quilombos |

||

|- |

|- |

||

! Nome do quilombo!! Africana!! Europeia!! Indígena |

! Nome do quilombo!! Africana!! Europeia!! Indígena |

||

| Linha 311: | Linha 358: | ||

== Influências na cultura brasileira == |

== Influências na cultura brasileira == |

||

{{Artigo principal| |

{{Artigo principal|Cultura afro-brasileira}} |

||

== Brasileiros pretos famosos == |

== Brasileiros pretos famosos == |

||

{{Vercat|Afro-brasileiros}} |

{{Vercat|Afro-brasileiros}} |

||

{{referências|col= |

{{referências|col=3}} |

||

== {{Bibliografia}} == |

== {{Bibliografia}} == |

||

Revisão das 16h37min de 22 de junho de 2011

| Afro-brasileiros[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bandeira do Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Percentagem de pretos no Brasil no ano de 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| População total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Pretos: 20.656.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Regiões com população significativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Línguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Português | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Religiões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

63,2% Igreja Católica 23,5% Protestantismo 0,31% Religiões afro-brasileiras 9,18% Sem religião definida (dos quais 0,27% são ateus e 0,04% agnósticos) 3,55% Outras religiões e crenças.[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Grupos étnicos relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Descendentes principalmente de Angolanos, Moçambicanos, Congoleses, Nigerianos, Beninenses, Camaroneses, Gaboneses, Guineenses e Senegaleses (origem de 86,5% dos africanos escravizados durante a era colonial); Descendentes em grau muito menor de outros povos africanos. Outros grupos étnicos relacionados: Afro-americanos, Afro-latino-americanos, Afro-caribenhos, Afro-jamaicanos |

No Brasil, oficialmente, os termos preto, negro ou afro-brasileiro designam racialmente e de acordo com a cor as pessoas que se definem como pertencentes a esse grupo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística usa o nome preto como nome oficial para essa cor/raça, sendo ela uma das cinco definições oficiais usadas pelo povo brasileiro para se definir, junto com branco, pardo, amarelo e indígena. De acordo com o IBGE, os brasileiros que se definiam como pertencentes a esse grupo em 2009 somavam 13.252.000 pessoas, 6,9% da população.[7]

Nos últimos anos, o IBGE, em suas análises de indicadores apenas socioeconômicos, vem agregando as categorias pardos e pretos numa categoria única denominada "negros". Esta forma de categorizar os brasileiros não está relacionada a questões de ordem racial, cultural, de cor, genética ou antropológica, mas apenas a avaliação das condições de vida dos brasileiros. A explicação dada pelo IBGE para isso é que os indicadores de condição de vida dos pardos e dos pretos são parecidos e que a origem da palavra "negro" faz com que ela possa ser usada em outros contextos e não só quando se trata de populações africanas. Porém, esta decisão tem causado muitas polêmicas, pois não é um consenso geral na sociedade brasileira. Os brasileiros, geralmente, utilizam-se dos mais variados "termos raciais" para denominarem uns aos outros numa perspectiva multirracial. Entre os brasileiros, a "raça" de um indivíduo é baseada mais na aparência, e alguns critérios subjetivos, do que propriamente na ancestralidade. Isto gera, obviamente, equívocos e ambiguidades, porém é um traço da cultura brasileira que não pode ser ignorado. Os enganos causados pelo desconhecimento dessa nova metodologia do IBGE são grandes, sendo cometidos até por jornais e políticos.[8]

História

O Brasil recebeu cerca de 38% de todos os escravos africanos que foram trazidos para a América[9]. A quantidade total de africanos subsaarianos que chegaram no Brasil tem estimativas muito variadas: alguns citam mais de três milhões de pessoas, outros quatro milhões.[10] O tráfico de negros da África começou por volta de 1550.[carece de fontes]

Durante o período colonial, os escravos de origem africana ou indígena eram a quase totalidade da mão-de-obra da economia do Brasil, utilizados principalmente na exploração de minas de ouro e na produção de açúcar.[carece de fontes]

Os homens eram a grande maioria dos escravos traficados, o que afetava o equilíbrio demográfico entre a população preta. No período 1837-1840, os homens constituíam 73,7% e as mulheres apenas 26,3% da população escrava. Além disto, os donos de escravos não se preocupavam com a reprodução natural da escravaria, porque era mais barato comprar escravos recém trazidos pelo tráfico internacional do que gastar com a alimentação de crianças.[11] Em relação à grande quantidade de africanos que aqui chegaram, a sociedade brasileira têm até poucos de seus genes, possívelmente devido o desequilíbrio que havia entre a quantidade de homens e mulheres, além da maior mortalidade entre a população de escravos.[12]

Embora tenha sido proibido por várias leis anteriores, o tráfico internacional de escravos para o Brasil só passou a ser combatido através da lei Eusébio de Queirós de 1850, depois da pressão política e militar da Inglaterra.[carece de fontes]

A escravidão foi diminuída no decorrer do século XIX com a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, mas somente em 1888 foi definitivamente abolida através da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel.

No decorrer do século XX, muitas expressões culturais afro-brasileira começaram a ser aceitas pelas elites brasileiras. As formas de música popular e danças afro-brasileiras tornaram-se então muito disseminadas, destacando-se a fama internacional do samba. Mestre Bimba apresentou, em 1953, a capoeira ao presidente Getúlio Vargas que a chamou de "único esporte verdadeiramente nacional".

Também no decorrer do século XX, as perseguições às religiões afro-brasileiras diminuíram e a Umbanda carioca passou a ser seguida por alguns membros da classe média-branca.[13] O futebol, esporte inicialmente dos brancos, passou a ter também jogadores pretos. Chegou-se assim ao paradoxo da situação atual em que a cultura afro-brasileira ocupa uma posição de destaque no âmbito popular, mas a participação dos pretos é pequena na política, na literatura, nas ciências e na produção artística mais erudita das elites brasileiras.[carece de fontes]

Origens

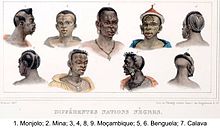

O tráfico negreiros classificava os escravos utilizando vários termos como Nagôs, Jejes, Mina, Angolas, Congos e Fulas, os quais se referem mais propriamente à região de origem do que a nações ou culturas. Cada um destes termos inclui, portanto, diferentes etnias. Outra fonte de confusão é que muitas vezes os escravos eram classificados pelo tráfico negreiro de acordo com a língua que falavam ou entendiam como, por exemplo, Nagôs (que entendiam Iorubá) e Haúças (que entendiam a língua haúça, língua comercial espalhada por toda África Central, antigamente chamada de sudanês). [carece de fontes]

Os africanos mandados para o Brasil são divididos grosso modo em dois grandes grupos: os Bantu e os oeste-africanos.

Bantus

Os Bantus são descendentes de um grupo etnolingüístico que se espalhou rápida e recentemente desde a atual região de Camarões em direção ao sul, atingindo tanto o litoral oeste quanto o leste da África. Como esta expansão foi recente, as diferentes nações Bantus têm muitos aspectos étnico-culturais, linguísticos e genéticos em comum, apesar da grande área pela qual se espalharam.[14]

Os Bantus trazidos para o Brasil vieram das regiões que atualmente são os países de Angola, República do Congo, República Democrática do Congo, Moçambique e, em menor escala, Tanzânia. Pertenciam a grupos étnicos que os traficantes dividiam em Cassangas, Benguelas, Cabindas, Dembos, Rebolo, Anjico, Macuas, Quiloas, etc.

Constituíram a maior parte dos escravos levados para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e para a zona da mata do Nordeste.[15][16][17]

Oeste-africanos

Os oeste-africanos provinham de uma vasta região litorânea que ia desde o Senegal até à Nigéria, além do interior adjacente. A faixa de terra fronteiriça ao sul da região do Sahel, que se estende no sentido oeste-leste atravessando toda a África, é denominada Sudão. Frequentemente, os escravos de origem oeste-africana são chamados de sudaneses, o que causa confusão com os habitantes do atual Sudão, que comprovadamente não forneceu escravos para as Américas. Além disto, apenas parte dos escravos de origem oeste-africana vieram da vasta região chamada Sudão. Os nativos do oeste-africano foram os primeiros escravos a serem levados para as Américas sendo chamados, nesta época, de negros da Guiné.[17]

Os oeste-africanos eram principalmente nativos das regiões que atualmente são os países de Costa do Marfim, Benim, Togo, Gana e Nigéria. A região do golfo de Benim foi um dos principais pontos de embarque de escravos, tanto que era conhecida como Costa dos Escravos. Os oeste-africanos constituíram a maior parte dos escravos levados para a Bahia.[15] Pertenciam a diversos grupos étnicos que o tráfico negreiro dividia, principalmente, em:

- Nagôs - os que falavam ou entendiam a língua dos Iorubás, o que incluía etnias como os Kètu, Egba, Egbado, Sabé, etc;

- Jejes - que incluía etnias como Fons, Ashanti, Ewés, Fanti, Mina e outros menores como Krumans, Agni, Nzema, Timini, etc.

Os Malês eram escravos de origem oeste-africana, na maior parte falantes da língua haúça, que seguiam a religião muçulmana. Muitos deles falavam e escreviam em língua árabe, ou usavam caracteres do Árabe para escrever em haúça[carece de fontes]. Além dos Hauçás, isto é, dos falantes de língua haúça, outras etnias islamizadas trazidas como escravos para o Brasil foram os Mandingas, Fulas, Tapa, Bornu, Gurunsi, etc.

Havia também oeste-africanos de outras etnias além das acima citadas como os Mahis, Savalu e vários outros grupos menores.

-

Escravos de Moçambique

Rotas do tráfico entre Brasil e África

Cada época da História do Brasil tem diferentes portos importantes de embarque de escravos, e cada porto recebia escravos provenientes de uma grande região que ia até de centenas de quilômetros para o interior da África. Portanto, a origem étnica dos escravos recebidos no Brasil é muito variada, além de se ter alterado ao longo dos séculos de tráfico negreiro.

Apesar disto, os grupos étnicos acabaram se dividindo por locais, com preponderância dos Bantos no Rio de Janeiro e dos escravos oeste-africanos na Bahia e norte do Brasil.[15] Uma das razões foi o momento histórico em que ocorreu cada ciclo econômico em uma região diferente do Brasil (açúcar no nordeste, ouro em Minas Gerais e café no Rio de Janeiro) e a oferta maior de escravos em uma região da África

Os portos de embarque na África concentravam escravos provenientes de uma grande região que ia até de centenas de quilômetros pelo litoral e para o interior do continente. De modo simplificado, podemos dizer que os escravos africanos trazidos para o Brasil originavam-se nos seguintes locais de embarque:

- Oeste-Africano: portos do Senegal e Gâmbia (em menor escala, a ilha de Gorée),[18][19] Mina (hoje Elmina) em Gana, Uidá em Benim e Calabar na Nigéria;

- Centro-oeste Africano: portos de Cabinda (próximo a foz do rio Congo) e Luanda, ambos na atualAngola;

- Leste Africano: portos de Ibo, Lourenço Marques e Inhambane em Moçambique; portos de Zanzibar e Quiloa na atual Tanzânia.[17]

Cada época da História do Brasil tem diferentes portos importantes de embarque de escravos na África, portanto, a origem étnica dos escravos recebidos no Brasil é muito variada ao longo dos séculos de tráfico negreiro. Ao mesmo tempo, cada ciclo econômico (açúcar no nordeste, ouro em Minas Gerais e café no Rio de Janeiro) fazia com que uma região diferente do Brasil demandasse mais mão-de-obra escrava do que as outras. Assim temos:

- séculos XVI e XVII: portos do Senegal e Gâmbia (em menor escala, a ilha de Gorée)[18][19] enviando escravos da região oeste-africana (negros da Guiné) principalmente para Salvador e Recife;

- séculos XVIII: Portos de Mina, Uidá, Calabar; Cabinda e Luanda; e Zanzibar enviando escravos que eram desembarcados principalmente em Salvador e Rio de Janeiro, de onde a maior parte ia para a Minas Gerais;[16]

- século XIX: Portos de Mina, Uidá e Calabar; Cabinda e Luanda; Zanzibar e Quiloa; Ibo, Lourenço Marques e Inhambane enviando escravos que eram desembarcados principalmente em Salvador e Rio de Janeiro,[17] de onde a maior parte seguia para as plantações de café no vale do Paraíba do Sul e cana-de-açúcar do norte fluminense.

Na primeira metade do século XIX, em que ocorreu o apogeu do tráfico de escravos para o Brasil, os escravos do oeste-africano iam principalmente para Salvador, enquanto os centro-oeste e leste-africano iam principalmente para o Rio de Janeiro. A razão é simplesmente a distância menor entre portos de embarque e desembarque, transportando uma carga que literalmente perecia com as más condições da viagem. Deste modo, os grandes grupos étnicos acabaram predominando em alguns locais como os Bantos no Rio de Janeiro e dos escravos oeste-africanos na Bahia e norte do Brasil.[15]

Retorno a África

Diversas comunidades de escravos libertos no Brasil (afro-brasileiros) retornaram África entre os séculos XVIII e XIX.[20] Entre eles destacam-se os Tabom, retornados ao Gana em 1835-36,[21] e os Agudás ou Amarôs, no Benim, no Togo e na Nigéria. Numerosos, esses "brasileiros" estabeleceram-se na região da antiga costa dos Escravos - que abrangia todo o golfo de Benim, indo da atual cidade de Lagos, na Nigéria, até Acra, em Gana. Milton Guran em seu livro "Agudás – os “brasileiros” do Benin" resume: "Os “brasileiros” do Benim, Togo e Nigéria, também conhecidos como agudás, nas línguas locais, são descendentes dos antigos escravos do Brasil que retornaram à África durante o século XIX e dos comerciantes baianos lá estabelecidos nos séculos XVIII e XIX. Possuem nomes de família como Souza, Silva, Almeida, entre outros, festejam Nosso Senhor do Bonfim, dançam a burrinha (uma forma arcaica do bumba-meu-boi), fazem desfiles de Carnaval e se reúnem frequentemente em torno de uma feijoadá ou de um kousidou. Ainda hoje é comum os agudás mais velhos se cumprimentarem com um sonoro “Bom dia, como passou?” “Bem, ‘brigado’” é a resposta."[22][23]

Imigração africana recente

Nas décadas recentes, africanos negros têm imigrado ao Brasil,[24] especialmente de países que falam português como Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em busca de oportunidades de trabalho ou comerciais.

Atualmente, há nas universidades públicas e particulares brasileiras um número expressivo de estudantes africanos, na maioria provenientes dos países lusófonos, muitos usufruindo de bolsas concedidas em projetos de cooperação internacional pelos órgãos financiadores do Brasil (CAPES, CNPq e outros) conforme informam os relatórios do MEC.[carece de fontes]

O papel africano na manutenção da escravidão

Por muito tempo, a historiografia brasileira ignorou o papel de africanos e seus descendentes na manutenção da escravidão, tanto no Brasil como na África. Apenas a partir da década de 1990 é que historiadores passaram a dar importância à influência africana nesse sistema, deixando as pessoas de origem africana de serem tratadas apenas como vítimas da escravidão, mas também como agentes ativos.[25] A escravidão já era praticada na África muitos séculos antes da chegada dos europeus. Desde o século VIII reinos africanos ao sul do deserto do Saara promoviam a captura de pessoas para serem vendidas aos árabes ao norte do deserto. Seis grandes rotas ligavam nações ao sul do Saara aos povos árabes do norte. Os negros africanos atravessavam o deserto para vender aos islâmicos algodão, ouro, marfim e sobretudo escravos. Voltavam com sal, joias, objetos metálicos e tecidos para serem entregues à nobreza africana. Quando os portugueses chegaram ao reino de Kano, na atual Nigéria em 1471, encontraram um império enriquecido há pelo menos um século graças a venda de ouro, escravos, couro e sal. Em algumas regiões africanas a escravidão já estava tão enraizada que escravos eram usados como forma de pagamento de tributos.[25]

A chegada dos europeus ao Continente Africano só fez aumentar um sistema pré-existente. Os reinos africanos, que já se enriqueciam com a venda de seus cidadãos ou de inimigos vizinhos como escravos para os árabes, lucraram ainda mais com a demanda de mão-de-obra dos europeus. Os africanos monopolizavam praticamente todo o sistema escravagista dentro da África. A participação europeia se limitava a fortes situados no litoral onde os escravos seriam embarcados para as Américas. A tarefa de capturar os futuros escravos e levá-los ao litoral para serem vendidos para os europeus era feita pelos próprios africanos, à mando da nobreza africana, que enriquecia seus reinos com esse comércio de pessoas. O rei africano Osei Kwame, do Império Ashanti, era conhecido por viver em palácios luxuosos construídos graças ao dinheiro que lucrava com a escravidão.[25]

O repúdio à escravidão não surgiu na África, mas na Europa. Isso se deu a partir do século XVIII, através do iluminismo e suas ideias de liberdade e igualdade entre os homens. A escravidão só foi abolida no século XIX graças ao poder de intervenção da Inglaterra.[25] O movimento abolicionista inglês surgiu em 1787, liderado por 22 líderes religiosos ingleses. Os abolicionistas se organizavam em comitês, que visavam espalhar para a sociedade inglesa as imagens dos horrores da escravidão, que causaram grande comoção na população. Esses grupos conseguiram conquistar muitos aderentes e simpatizantes, que passaram a promover boicotes no País. No ano de 1787, 300 mil ingleses aderiram ao boicote ao açúcar produzido por escravos. Para pressionar o Parlamento Britânico, os abolicionistas entravam com petições na Câmara dos Comuns para forçar a feitura de uma lei que protegesse o direito dos negros. Foram em média 170 petições por ano, entre 1788 e 1800, chegando a 900 petições em 1810. No ano de 1807, depois de anos de pressões populares, a Inglaterra extinguiu o tráfico de escravos, e em 1833 a escravidão foi abolida em território britânico. Durante todo esse período, foram mais de 5 mil as petições com milhares de assinaturas enviadas à Câmara dos Comuns por cidadãos britânicos pedindo o fim da escravidão.[25] No século XIX, a Inglaterra, a superpotência da época, passou a pressionar o Brasil a abolir o tráfico negreiro e a escravidão, e esse poder de pressão foi decisivo para o fim da escravatura no Brasil.[26]

A historiografia brasileira costuma explicar que a Inglaterra apenas quis o fim da escravidão pois o tráfico de escravos não estaria mais dando lucros e os ingleses pretendiam aumentar o mercado de consumidores de seus produtos nas Américas com a libertação dos escravos. Historiadores como o brasileiro Manolo Florentino e o americano Seymour Drescher refutam essa ideia. Para Drescher, a abolição da escravidão, ao invés de ajudar a economia inglesa, apenas a prejudicou. Cidades que concentravam abolicionistas, como Manchester e Liverpool, eram ironicamente as que mais lucravam vendendo seus produtos para Estados escravistas da África e das Américas. Florentino escreveu: "O tráfico seguia lucrativo e não passava pela cabeça de nenhum líder inglês sério que a demanda americana por bens britânicos pudesse aumentar com o fim da escravidão".[25]

Enquanto a Inglaterra conseguiu acabar com o tráfico de escravos em 1807, na África a escravidão se perpetuou por muito mais tempo. Em Serra Leoa, a escravidão só foi abolida em 1928. No Sudão, somente em 1950. Na Mauritânia, até 1980 a escravidão era legal.[25]

Africanos e descendentes como senhores de escravo

No Brasil, a participação de africanos e seus descendentes como agentes ativos do sistema escravista também foi crucial. Em determinados momentos da História brasileira era comum que, após conseguirem a liberdade, ex-escravos adquirissem um ou vários escravos. Isso se fez notar especialmente em Minas Gerais no século XVIII. A sociedade mineira era essencialmente urbana e isso proporcionava uma grande oportunidade de ascensão social para as pessoas, inclusive escravos. A extração do ouro enriqueceu a região e agitava a economia. Sapateiros, ferreiros, alfaiates, tecelões e chapeleiros conseguiam enriquecer. Mulheres escravas vendiam doces e refeições para os mineradores a mando de seu senhor e muitas vezes conseguiam comprar sua liberdade com o dinheiro que sobrava. A carta de alforria na época custava 150 mil réis, equivalente ao preço de uma casa simples. Também era comum que senhores estipulassem em seu testamento que seus escravos deveriam ser libertos após a sua morte. A participação de negros entre a população livre brasileira e entre os senhores de escravos era notável.[25]

Em 1830, os negros compunham três quartos da população livre de Sabará e 43% das casas de pessoas negras tinham escravos. Na região de Salvador, a participação de negros e pardos entre a população senhorial também era notável. No vilarejo de São Gonçalo dos Campos, 29,8% dos escravos estavam nas mãos de negros e pardos forros. Em Santiago do Iguape, 46,5% dos escravos eram propriedade de negros livres. No estado do Rio de Janeiro não era diferente: em Campo dos Goytacazes, negros e mulatos compunham 30% dos senhores de escravos.[25]

A imagem disseminada de que os senhores de escravos eram possuidores de grandes plantéis de escravos trabalhando nas plantações ou minérios do Brasil não condiz com a realidade da maioria no período escravagista. A ideia da rica e ociosa família senhorial, que delegava todo o trabalho para os escravos, descrita especialmente por Gilberto Freyre, não era tão comum como historicamente se propagou. Levantando dados sobre escravos na região de Salvador, o historiador Bert Barickman encontrou que, em média, 59% dos proprietários de escravos tinham até quatro escravos. Apenas 4,5% deles tinham mais de 20 escravos e só 1% tinha mais de 60 escravos. Para Barickman, a maioria dos donos de escravos estavam longe de fazer parte de uma aristocracia senhorial. A maioria deles era de classe baixa, que não conseguia comprar muitos cativos e tinha que trabalhar lado a lado com seus escravos para garantir o sustento da famíla. A presença de um ou alguns poucos escravos na casa não garantia aos membros da família a prerrogativa de deixar de trabalhar, apenas dava à família maior grau de segurança econômica através do aumento da produção tanto para consumo doméstico quanto para venda. Analisando o perfil do senhor escravista, Barickman escreveu: "nem na roça, onde empenha uma enxada, nem à mesa de jantar, onde come com as mãos e depois lambe os dedos, poderia se fazer passar por um grande e altivo senhor do tipo descrito por Gilberto Freyre".[27]

Demografia

| Entrada de escravos africanos no Brasil(IBGE) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Período | 1500-1700 | 1701-1760 | 1761-1829 | 1830-1855 |

| Quantidade | 510.000 | 958.000 | 1.720.000 | 718.000 |

Muitos pretos foram trazidos para o Brasil como escravos no período colonial e imperial e os pretos eram uma parcela grande da população, mas, o crescimento da população preta foi relativamente pequeno em comparação com a entrada de escravos da África subsaariana.[12] Primeiro porque os homens eram a grande maioria dos escravos traficados para o Brasil, atingindo quantidades até oito vezes maiores do que a de mulheres.[15] Segundo, porque a mortalidade era muito maior entre os escravos do que entre o resto da população brasileira. Em certos momentos da História do Brasil, o crescimento da população preta deveu-se somente ao crescimento do tráfico de escravos.[12] A população preta cresceu com força com a melhoria de tratamento dos escravos que ocorreu depois do fim do tráfico com a Lei Eusébio de Queirós de 1850.

| Desembarque estimado de africanos[28] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Qüinqüênios | Local de desembarque | |||

| Total | Sul da Bahia |

Bahia | Norte da Bahia | |

| Total | 2 113 900 | 1 314 900 | 409 000 | 390 000 |

| 1781-1785 | (63 100) | 34 800 | … | 28 300 |

| 1786-1790 | 97 800 | 44 800 | 20 300 | 32 700 |

| 1791-1795 | 125 000 | 47 600 | 34 300 | 43 100 |

| 1796-1800 | 108 700 | 45 100 | 36 200 | 27 400 |

| 1801-1805 | 117 900 | 50 100 | 36 300 | 31 500 |

| 1806-1810 | 123 500 | 58 300 | 39 100 | 26 100 |

| 1811-1815 | 139 400 | 78 700 | 36 400 | 24 300 |

| 1816-1820 | 188 300 | 95 700 | 34 300 | 58 300 |

| 1821-1825 | 181 200 | 120 100 | 23 700 | 37 400 |

| 1826-1830 | 250 200 | 176 100 | 47 900 | 26 200 |

| 1831-1835 | 93 700 | 57 800 | 16 700 | 19 200 |

| 1836-1840 | 240 600 | 202 800 | 15 800 | 22 000 |

| 1841-1845 | 120 900 | 90 800 | 21 100 | 9000 |

| 1846-1850 | 257 500 | 208 900 | 45 000 | 3600 |

| 1851-1855 | 6100 | 3300 | 1900 | 900 |

No primeiro levantamento sobre a cor da população feito no Brasil, em 1872, os resultados foram os seguintes: 4.188.737 pardos, 3.787.289 brancos e 1.954.452 pretos, sendo assim, os pretos eram o terceiro maior grupo, como ainda são. No segundo levantamento feito, em 1890, houve um tímido aumento da população preta, os resultados foram os seguintes: 6.302.198 brancos, 5.934.291 pardos e 2.097.42 pretos, o que mostra que os pretos continuaram sendo o 3º maior grupo da população brasileira naquela época mas que não tiveram o mesmo rápido crescimento populacional que os brancos e pardos tiveram entre 1872 e 1890.[29]

Os fatores que contribuíram para a brusca diminuição no número relativo de pretos foram diversos. Primeiro, houve a grande imigração européia para o Brasil na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Segundo, a mortalidade era bem maior entre os pretos, que, em geral, não tinham acesso à boa alimentação, saneamento básico e serviços médicos.

Referindo-se à diminuição de pretos na população brasileira, João Batista de Lacerda, único latino-americano a apresentar um relatório no I Congresso Universal de Raças, em Londres, no ano de 1911, escreveu que: "no Brasil já se viram filhos de métis (mestiços, pardos) apresentarem, na terceira geração, todos os caracteres físicos da raça branca[…]. Alguns retêm uns poucos traços da sua ascendência negra por influência do atavismo(…) mas a influência da seleção sexual (…) tende a neutralizar a do atavismo, e remover dos descendentes dos métis todos os traços da raça negra(…) Em virtude desse processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso de mais um século os métis tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio".

A política de imigração brasileira no século XX não era somente um meio do governo de ocupar terras não ocupadas, conseguir mais mão-de-obra e desenvolver-se, mas também de "civilizar" e "embranquecer" o país com população européia. O decreto número 528 de 1890, assinado pelo presidente Deodoro da Fonseca e pelo ministro da Agricultura Francisco Glicério determinava que a entrada de imigrantes da África e da Ásia seria permitida apenas com autorização do Congresso Nacional. O mesmo decreto não restringia, até incentivava, a imigração de europeus. Até ser revogado em 1907, este decreto praticamente proibiu a imigração de africanos e asiáticos para o Brasil.[30] Apesar de necessitar muito de mão-de-obra pouco qualificada em vários momentos históricos, depois do fim do tráfico de escravos para o Brasil nunca se pensou em trazer imigrantes livres da África.

- Distribuição geográfica

Desde os tempos coloniais, há uma distribuição irregular da população preta no Brasil. Atualmente, porém, pode-se encontrar populações pretas em todas as regiões brasileiras.

Miscigenação

Além da imigração européia do final do século XIX e início do século XX, um dos fatores que causaram a diminuição estatística relativa da população preta no Brasil nos últimos dois séculos foi a intensa miscigenação ocorrida.[31]

No período colonial e imperial, vários fatores, como a relativamente reduzida população de mulheres brancas, acabaram por fazer com que um grande número de relacionamentos entre portugueses e africanas, assim como entre portugueses e índias, acontecessem. Alguns mulatos eram alforriados e, em grupos mais restritos, educados, todavia, a maioria deles continuava a ser escrava. Esse fenômeno não foi exclusivo da América Portuguesa, tendo ocorrido em toda a América Latina e, em menor escala, na América do Norte.

O papel das mulheres